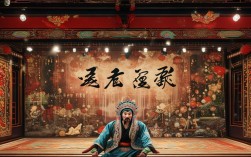

京剧《天女散花》是梅兰芳先生于1917年创作的经典剧目,取材于佛教故事“天女散花”,讲述天女奉佛祖之命,前往维摩诘居士处说法,途中散花考验众弟子道心的故事,该剧以歌舞并重著称,唱词兼具佛理禅意与京剧韵律之美,既有“云路漫漫”的空灵意境,也有“天花乱坠”的瑰丽想象,成为梅派艺术的代表作之一,以下从歌词内容、艺术特色、文化内涵等方面,对《天女散花》的歌词进行详细解析。

佛境与凡尘的交织

《天女散花》的歌词以天女的视角展开,贯穿“奉佛旨—观尘世—散花—返天庭”的叙事线索,通过细腻的景物描写与心理刻画,构建出虚实相生的艺术境界。

云路迢迢:修行之境的铺陈

开篇唱段“云路漫漫我蹀躞,看不尽那千山万水,重重叠叠”,以“云路”“千山万水”勾勒天女自天界下凡的行程。“蹀躞”二字既写出行走的轻盈,暗合天女身份,又暗示修行路上的从容不迫,紧接着“雷音古寺在何方?走过了一程又一程,不见那宝殿珠宫,只觉得云雾迷蒙”,通过“雷音古寺”“宝殿珠宫”的佛教意象,与“云雾迷蒙”的现实景象形成对比,既点明寻访维摩诘的目的,又暗喻“佛法在世间,不离世间觉”的禅理——修行不在彼岸,而在当下。

天花乱坠:慈悲意象的呈现

核心唱段“观世音满月面珠开妙相,有善才龙女站立两厢”,以“满月面”“珠开妙相”描绘观世音菩萨的庄严,善才、龙女侍立两侧,烘托佛国的肃穆与祥和,随后“我佛在西天,雷音古寺前,普度众生的大愿,永永远远在心间”,直接点出佛教“普度众生”的核心教义,为天女散花的动机奠定慈悲基调,而“散花时祥云冉冉,天花乱坠遍十方”一句,“祥云冉冉”写动态之姿,“天花乱坠”绘瑰丽之景,既是对佛经“天花乱坠,地涌金莲”的化用,也以“遍十方”展现慈悲的广度——花雨所及,皆是度化之所。

道心考验:凡尘与佛性的对话

当花雨飘向众弟子时,歌词通过弟子的反应展开戏剧冲突:“诸弟子齐声赞佛号,一个个稽首顿首合掌当胸”,表现虔诚弟子对佛法的敬畏;而“有那贪嗔痴慢的弟子,他见了花雨颠倒痴迷”,则以“贪嗔痴慢”四弊点明凡尘执念,暗示修行需破除心障,天女的唱词“这花雨本是慈悲种,能净人心能悟道”,将“花”升华为“慈悲种”与“悟道缘”,既是对弟子的点化,也是对观众的启示:散花不仅是外在的仪式,更是内心的觉醒——唯有放下执念,方能见佛性本真。

艺术特色:文白相间的语言与虚实相生的意境

《天女散花》的歌词在语言与艺术表现上,充分体现了京剧“雅俗共赏”的美学追求,既有古典文学的凝练,又有戏曲唱腔的灵动。

文白相间的语言韵律

歌词以文言为基础,融入口语化表达,形成“文不深奥,俗不鄙陋”的独特风格,如“云路漫漫我蹀躞”中的“蹀躞”为文言词,雅致含蓄;“走过了一程又一程,不见那宝殿珠宫”则如口语般自然流畅,便于观众理解,唱词注重平仄与押韵,如“蹀躞(dié xiè)”“重叠(chóng dié)”“迷蒙(mí méng)”,通过叠韵与平仄交替,形成抑扬顿挫的节奏感,与西皮导板、慢板的唱腔相得益彰,增强音乐性。

虚实相生的意境营造

京剧艺术讲究“虚实相生”,《天女散花》的歌词通过意象组合,将“虚”的佛理与“实”的景物融为一体,如“祥云冉冉”是虚写佛国祥瑞,却通过“冉冉”的动态描写,让无形之云有了可感的形态;“天花乱坠”是虚写神迹,却以“遍十方”的空间拓展,让想象中的花雨有了覆盖天地的壮阔,梅兰芳在表演中,结合“云手”“卧鱼”等身段,将歌词中的“云路”“散花”转化为可视的舞蹈,真正做到“唱词为形,身段为魂”,使观众在听词观舞中,沉浸于“亦真亦幻,人神合一”的艺术境界。

文化内涵:佛教思想的京剧化表达

作为取材于佛教故事的剧目,《天女散花》并非简单复述宗教情节,而是将佛教“慈悲”“因果”“修行”等思想,融入京剧的叙事与审美体系,实现传统文化的创造性转化。

歌词中“普度众生的大愿”“慈悲种”等表述,直接传递佛教的慈悲精神;而“贪嗔痴慢的弟子”与“净人心悟道”的对比,则暗合佛教“破除我执,明心见性”的修行理念,更重要的是,梅兰芳通过天女这一角色,将“慈悲”从宗教概念转化为艺术形象——天女散花不为彰显神通,只为度化众生,其行为本身就是“无缘大慈,同体大悲”的体现,这种以艺术为媒介的宗教传播,既让观众感受到佛教文化的深邃,又避免了说教式的枯燥,实现了“寓教于乐”的效果。

《天女散花》核心歌词意象及象征意义表

| 意象 | 歌词片段 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 云路 | “云路漫漫我蹀躞,看不尽那千山万水” | 修行之路的漫长与艰辛 |

| 天花 | “散花时祥云冉冉,天花乱坠遍十方” | 慈悲的普度与佛法的广布 |

| 雷音古寺 | “我佛在西天,雷音古寺前” | 佛国圣地与终极信仰 |

| 贪嗔痴慢 | “有那贪嗔痴慢的弟子,他见了花雨颠倒痴迷” | 凡尘执念与修行障碍 |

| 慈悲种 | “这花雨本是慈悲种,能净人心能悟道” | 佛法的度化力量与内心的觉醒 |

相关问答FAQs

Q1:《天女散花》的唱腔有何特点?

A:《天女散花》的唱腔以西皮声腔为主,融合了导板、慢板、原板等板式,形成“清亮婉转、飘逸流畅”的梅派风格,开篇“云路漫漫我蹀躞”采用西皮导板,音调高亢自由,表现天女凌空俯瞰的辽阔视野;核心唱段“观世音满月面珠开妙相”转为西皮慢板,节奏舒缓,字字清晰,通过“气沉丹田、音贯云霄”的发声技巧,展现天女的端庄与慈悲;而“散花时祥云冉冉”则用西皮原板,旋律明快,配合“甩袖”“转身”等身段,形成“唱中有舞,舞中有唱”的艺术效果,完美诠释了梅派“歌舞并重”的美学追求。

Q2:天女散花的“花”在剧中有什么象征意义?

A:天女散花的“花”不仅是佛教“天花乱坠”的神迹象征,更承载着多层文化内涵,从宗教层面看,“花”是“慈悲种”,代表佛度众生的愿力,如歌词所言“能净人心能悟道”,花雨所及之处,能净化凡尘执念,启迪道心;从艺术层面看,“花”是美的载体,通过“祥云冉冉”“遍十方”的描写,将抽象的慈悲转化为可视的瑰丽景象,增强舞台的视觉美感;从文化层面看,“花”象征“善因”,暗合佛教“因果报应”思想——唯有心怀慈悲,方能得“花”之加持,这与京剧“劝人向善”的教化功能相契合,使“花”成为连接宗教、艺术与伦理的核心意象。