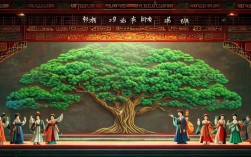

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,起源于河南,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,而《小包公》作为豫剧经典剧目,以青年包拯的传奇经历为切入点,展现了这位“包青天”刚正不阿、智慧过人的早期形象,成为戏曲舞台上久演不衰的经典之作。

《小包公》的故事背景设定在包拯青年时期,彼时的他虽尚未经历“陈州放粮”“铡美案”等重大事件,但已显露出非凡的才智与正义感,剧情围绕包拯赴任端州知府途中,遇上一桩看似普通的民案展开:当地恶霸仗势欺人,强占民女,并买通官府颠倒黑白,包拯微服私访,深入民间查访,最终在百姓协助下,将恶霸绳之以法,还了百姓公道,与传统包公戏多聚焦于“铡龙袍”“铡驸马”等皇家权贵不同,《小包公》更注重展现包拯作为“父母官”与百姓的血肉联系,通过断案过程中的细节刻画,凸显其“民为邦本”的执政理念,也让观众看到一个更鲜活、更接地气的青年包拯形象。

在人物塑造上,《小包公》突破了传统戏曲“脸谱化”的局限,赋予角色立体化的性格特征,包拯的饰演者需通过唱、念、做、打的综合表演,展现其青年时期的锐气与沉稳:唱腔上,豫剧特有的“豫东调”高亢明亮,辅以“二本腔”的苍劲,既表现包拯的年轻活力,又暗藏其未来的刚毅;念白上,以河南方言为基础,既保留戏曲的韵律感,又贴近生活,让观众感受到包拯的亲切与真诚;表演中,“趟马”“水袖”等程式化动作的运用,既展现了戏曲的程式美,又通过细节设计(如微服时对百姓疾苦的细致观察)凸显人物性格,剧中的反面角色如恶霸、贪官,虽为配角,但其狡诈、贪婪的嘴脸也刻画得入木三分,与包拯的正直形成鲜明对比,强化了戏剧冲突。

豫剧《小包公》的艺术特色还体现在其音乐与舞台设计上,音乐方面,以豫剧传统板式为基础,融合了民间小调的元素,使唱腔更富层次感,包拯查访时的唱段多采用【二八板】,节奏平稳,叙事性强;而最终断案时则转为【快二八】或【流水板】,旋律激昂,情绪饱满,将戏剧推向高潮,舞台设计上,采用虚实结合的手法,简约的布景(如一桌二椅)配合灯光、音效的运用,既保留了传统戏曲“写意”的美学特征,又通过多媒体技术增强了场景的真实感,如“公堂审案”时的灯光聚焦,突出包拯的威严;“微服私访”时的背景投影,展现市井生活的生动画面。

作为豫剧的经典剧目,《小包公》不仅承载着中国传统文化的价值观,更通过创新的表达方式吸引着年轻观众,它以“小故事”折射“大道理”,通过青年包拯的成长故事,传递了“正义终将战胜邪恶”“为官需为民做主”的深刻内涵,这种跨越时代的价值观共鸣,使其成为连接传统与现代的文化桥梁,近年来,许多豫剧院团对《小包公》进行复排与改编,在保留传统精髓的基础上,融入现代审美元素,如更紧凑的剧情节奏、更时尚的服装设计,让这部经典剧目焕发出新的生机。

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 经典唱段/表演片段 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 端州知府(青年) | 正直睿智、心系百姓、不畏权贵 | 微服私访唱段“端州城内民情苦” |

| 恶霸 | 当地乡绅 | 狡诈贪婪、仗势欺人 | 强占民女时的嚣张念白 |

| 百姓代表 | 受害者家属 | 老实懦弱、渴望正义 | 包拯查访时哭诉冤情的唱腔 |

《小包公》的成功,不仅在于其精彩的故事与人物,更在于它展现了豫剧艺术的独特魅力——既有黄河流域的豪迈奔放,又有中原文化的细腻深沉,这种“刚柔并济”的艺术特质,使其成为中国戏曲宝库中的璀璨明珠。

相关问答FAQs

问:《小包公》与传统包公戏(如《铡美案》《包公赔情》)的主要区别是什么?

答:区别主要体现在题材侧重、人物形象和艺术风格上。《小包公》聚焦青年包拯,更注重其“成长性”,展现其从初入仕途到树立威望的过程,故事贴近民间生活;而传统包公戏多围绕“铡皇亲”“斩权贵”等重大事件,突出其“铁面无私”的权威形象,人物塑造上,《小包公》的包拯更具人情味,唱腔与表演更偏向青年人的朝气;传统包公戏则强调其沉稳威严,唱腔多苍劲悲壮,艺术风格上,《小包公》节奏更明快,舞台设计更现代化;传统包公戏则更注重程式化表演与古典美学。

问:豫剧《小包公》为何能吸引年轻观众?

答:题材创新是关键,青年包拯的故事更贴近当代年轻人的价值观,传递的“正义”“担当”等主题具有普世共鸣;艺术呈现上,复排版本在保留豫剧传统唱腔的基础上,融入了现代音乐、灯光和舞台技术,增强了视觉冲击力和观赏性;剧情节奏紧凑,避免了传统戏曲拖沓的问题,更符合年轻观众的观影习惯;剧中包拯“接地气”的形象(如微服私访时与百姓的互动),打破了历史人物的“距离感”,让年轻观众更容易产生代入感。