张扬,中国戏曲学院一位深耕戏曲教育与艺术实践三十余年的资深教授,现任表演系主任,他以“技为戏之基,情为戏之魂”为教学圭臬,在传统戏曲的传承与创新中不断探索,不仅培养了一批批戏曲新锐,更以深厚的艺术积淀推动了中国戏曲教育的现代化发展。

在中国戏曲学院这座百年戏曲学府中,张扬的身影始终活跃在教学一线与舞台实践之间,他毕业于中国戏曲学院表演系,后留校任教,先后师从京剧表演艺术家叶少兰、李维新等,深得京剧生行表演精髓,作为“叶派”传人,他不仅精于《吕布与貂蝉》《周瑜》等经典剧目,更将传统表演理论与现代教育理念相结合,形成了独具特色的教学体系,在他看来,戏曲教育绝非简单的技艺传授,而是要让学生在掌握“四功五法”的基础上,理解角色背后的文化内涵与人性温度,实现“形神兼备”的艺术追求。

在教学实践中,张扬强调“因材施教”与“传统根基”的统一,针对不同学生的身体条件、嗓音特点和理解能力,他制定了个性化的培养方案,对于武生行当的学生,他要求先夯实“把子功”“毯子功”,再逐步融入人物塑造;对于文生行当的学生,则侧重“唱腔韵味”与“身段表现力”的协同训练,他常说:“戏曲是‘角儿’的艺术,每个学生都应找到自己的‘戏魂’。”为此,他创新开设“角色体验工作坊”,引导学生从生活观察、历史文献中汲取灵感,而非单纯模仿前辈的表演程式,在他的指导下,学生不仅能在舞台上精准呈现角色,更能赋予传统剧目以当代生命力。

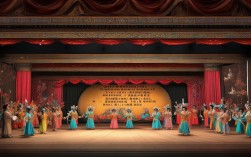

除了教学,张扬的艺术实践同样成果斐然,他导演的新编京剧《青衣》以现代视角解读传统戏曲中“青衣”行当的文化象征,通过细腻的人物刻画与创新的舞台调度,荣获“中国戏剧节优秀导演奖”;他改编的传统剧目《锁麟囊》融入现代灯光与多媒体技术,既保留了程派唱腔的婉转悠扬,又通过视觉语言增强了故事的情感张力,吸引了不少年轻观众走进剧场,他还积极参与戏曲跨界合作,与舞蹈家、音乐家共同创作《戏韵》《水墨戏影》等作品,让戏曲艺术以更多元的形式走进大众视野。

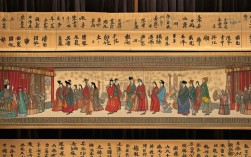

作为中国戏曲学院的中坚力量,张扬始终将“传承”与“创新”作为己任,他牵头成立“传统戏曲保护研究中心”,带领学生深入山西、陕西等地,收集濒危剧种的唱腔、身段资料,建立“非遗戏曲数据库”;他主编的《戏曲表演美学》《当代戏曲教育研究》等教材,系统梳理了戏曲教育的理论与实践成果,成为多所艺术院校的参考用书,在他看来,戏曲的传承不是固守旧有模式,而是要让传统艺术在当代语境中焕发新生,“就像一棵老树,既要扎根土壤,也要向上生长新枝”。

为了更直观地展现张扬的艺术成就与教学贡献,以下为其主要履历概览:

| 项目 | |

|---|---|

| 主要职务 | 中国戏曲学院表演系主任、教授、博士生导师,国家级非物质文化遗产项目代表性传承人 |

| 教育背景 | 中国戏曲学院表演系本科、硕士;上海戏剧学院戏剧戏曲学博士 |

| 代表作品 | 导演《青衣》《新锁麟囊》;主演《吕布与貂蝉》《周瑜》;专著《戏曲表演美学》 |

| 教学成果 | 培养梅花奖得主3名、白玉兰奖得主2名,国家级非遗传承人5名,学生遍布全国院团 |

| 荣誉奖项 | 全国优秀教师、中国戏曲教育贡献奖、国务院政府特殊津贴 |

张扬的职业生涯,是中国戏曲学院“继往开来、守正创新”办学理念的生动写照,他始终站在戏曲教育的前沿,既坚守传统的根脉,又拥抱时代的浪潮,让戏曲艺术在薪火相传中生生不息。

相关问答FAQs

Q1:张扬教授在戏曲教学中如何平衡传统技艺的传承与学生的个性化发展?

A1:张扬教授认为,传统技艺是戏曲的“根”,必须严格夯实,要求学生每日坚持“晨功”“晚功”,锤炼唱念做打的基本功;在此基础上,他鼓励学生发挥个性,通过“角色体验工作坊”“即兴表演训练”等方式,引导学生从自身生活经验与理解出发,赋予传统角色新的诠释,他常以“同唱一出戏,各有各的味”为例,强调在程式规范中寻找个性表达,既避免“千人一面”,也防止脱离传统的“过度创新”。

Q2:中国戏曲学院在张扬的推动下,有哪些特色教学项目或成果?

A2:在张扬的主持下,学院打造了多个特色教学项目:一是“名家工作室”制度,邀请裴艳玲、李胜素等戏曲名家驻校授课,实现“名师带徒”的深度传承;二是“青年戏曲节”,由学生自编、自导、自演戏曲剧目,锻炼综合创作能力;三是“数字戏曲实验室”,利用VR、AR技术还原传统戏台场景,辅助学生理解戏曲的“虚拟性”与“程式美”;四是“非遗戏曲进校园”项目,组织学生深入地方剧种发源地采风,收集整理濒危剧种资料,推动非遗保护与人才培养相结合,这些项目不仅提升了学生的实践能力,更让戏曲教育更贴近时代需求。