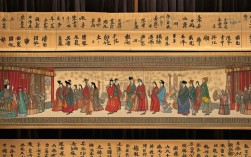

《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作,其深邃的情感内核与丰富的人物群像,为戏曲创作提供了取之不竭的素材,自清代以来,《红楼梦》便被不断搬上戏曲舞台,各剧种在改编中提炼原著精髓,将小说中的诗词意境、人物命运转化为戏曲唱词与念白,形成了独具魅力的“戏曲红楼梦词”体系,这些词作既保留了原著的诗意与悲剧性,又融入戏曲的程式化表达,成为连接文学与舞台的重要桥梁。

戏曲《红楼梦》的改编历史悠久,清代花部乱弹中已有《黛玉葬花》《宝玉哭灵》等折子戏,唱词多采用口语化表达,贴近市井审美;民国时期,梅兰芳编演的《黛玉葬花》融合京剧青衣唱腔,唱词如“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜”,既保留原诗意境,又通过拖腔婉转强化了黛玉的哀婉形象;新中国成立后,越剧《红楼梦》由徐进编剧,其唱词“天上掉下个林妹妹,似一朵红云刚出岫”,以江南吴语的柔美旋律,将宝黛初见的情愫写得缠绵悱恻,成为跨越时代的经典,不同剧种在语言风格、韵律节奏上的差异,也使“戏曲红楼梦词”呈现出多元面貌:昆曲的典雅如《红楼梦·笞挞》中贾政的唱词,“孽障何堪遭笞挞,严父心碎泪如麻”,用词古奥,贴合昆曲的水磨腔;而评剧的通俗则如《刘姥姥进大观园》中刘姥姥的念白,“老刘老刘,食量大如牛”,以生活化语言塑造了市井人物的鲜活形象。

经典戏曲唱段的文学性,体现在对原著诗词的创造性转化与人物性格的精准刻画,越剧《红楼梦·黛玉焚稿》中,“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”的原句被扩展为“宝玉,你好狠的心!侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?……这诗稿啊,待我付之一炬,免得教人看了,说我痴心,说我傻气”,通过叠词与感叹,将黛玉的绝望与刚烈推向极致;京剧《黛玉葬花》则以“原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”的昆曲曲牌融入唱腔,用园林意象隐喻大观园的兴衰,赋予唱词更深层的悲剧意蕴,这些词作不仅服务于叙事,更通过音乐与表演的配合,使观众在“听词”中“见人”“悟情”。

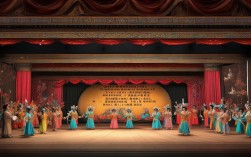

戏曲《红楼梦词》的价值,在于它以舞台为媒介,让原著从案头走向民间,唱词中的“悲金悼玉”之情、“千红一哭”之叹,通过戏曲的程式化表演——如黛玉的“水袖”、宝玉的“甩袖”,被具象化为可视的悲剧美学,戏曲改编对原著的取舍与重构,也反映了不同时代的审美趣味:清代改编注重伦理教化,民国侧重情感抒发,当代则更强调女性命运与人性解放,这些变化都深深烙印在戏曲唱词的字里行间。

FAQs

Q1:戏曲《红楼梦》中的唱词与原著诗词有哪些异同?

A:相同点在于核心情感与意象的一致性,如“葬花”唱词均源于黛玉《葬花吟》,表达对美好事物消逝的哀叹,不同点在于:原著诗词多为人物内心独白,含蓄蕴藉;戏曲唱词需配合表演节奏,更口语化、韵律化,且常通过重复、感叹强化戏剧冲突,如越剧中“宝玉你好狠的心”直接点明情感爆发点,比原著更外露。

Q2:为什么不同剧种的《红楼梦》戏曲唱词风格差异很大?

A:主要受剧种音乐特性与地域文化影响,越曲婉转细腻,唱词多长句、叠词,适合表现宝黛爱情的缠绵;京剧高亢激越,唱词多对仗、工整,如“可叹停机德,堪怜咏絮才”,通过对比突出人物命运;川剧幽默诙谐,刘姥姥唱词常融入方言俗语,强化喜剧效果,各剧种的表演程式——如京剧的“西皮流水”、越剧的“弦下腔”,也决定了唱词的节奏与用韵风格。