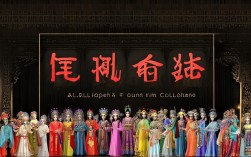

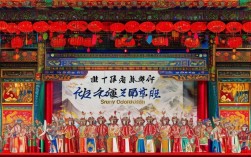

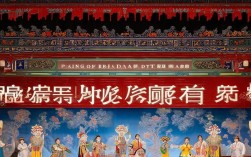

河南曲剧,作为中原大地上土生土长的地方戏曲剧种,以其质朴的唱腔、浓郁的生活气息和鲜活的人物形象,成为河南文化的重要符号之一,它从民间说唱的土壤中萌芽,在百年时光里不断生长,最终绽放出独特的艺术光彩,被列入国家级非物质文化遗产名录,承载着河南人民的情感记忆与审美追求。

河南曲剧的起源可追溯至清末民初,发源于洛阳一带的民间艺术“高跷曲”,早期,农民在节庆庙会时踩着高跷,边唱边舞,曲调多源于当地民歌、小调及说唱艺术,如【阳调】【诗篇】【汉江】等,内容多为讲述民间生活趣事、伦理道德的小故事,如《小姑贤》《安安送米》等,1926年左右,高跷曲艺人尝试去掉高跷,改为在舞台上化装表演,被称为“曲子戏”,这标志着曲剧从民间歌舞向戏曲艺术的正式转型,早期的曲剧班子规模较小,演员多为农民出身,表演风格质朴自然,道具简单,却因贴近生活而深受群众喜爱。

在发展历程中,河南曲剧经历了从“三小戏”(小生、小旦、小丑)到行当齐全的演变,20世纪30至40年代,随着朱天水、朱六来、李景鉴等一批优秀艺人的涌现,曲剧的表演艺术逐渐成熟,他们吸收了京剧、豫剧等剧种的表演程式,结合自身特点,形成了“唱、做、念、打”的综合表现体系,新中国成立后,河南曲剧迎来了发展的黄金时期,1956年,河南省曲剧团成立,对传统剧目进行整理改编,如《卷席筒》《陈三两爬堂》等,并创作了《掩护》《赶脚》等反映现代生活的新剧目,音乐上,在保留曲牌体的基础上,借鉴板腔体的手法,丰富了唱腔的表现力;伴奏乐器增加了坠胡、二胡、琵琶等,使音乐更加丰满,这一时期,曲剧不仅风靡河南,还传播到陕西、山西、河北等周边省份,成为影响广泛的剧种。

河南曲剧的艺术魅力,首先体现在其独特的音乐唱腔上,它属于“曲牌联套体”结构,将多个曲牌按剧情需要串联起来,形成完整的唱段,曲剧的唱腔以“真声吐字,假声行腔”为特色,吐字清晰如说话,行腔婉转似流水,既有北方戏曲的豪放,又有南方小调的细腻,尤其擅长表现市井小人物的喜怒哀乐,其代表曲牌如【阳调】,旋律流畅,叙事性强,多用于表达人物内心情感;【汉江】委婉抒情,常用于表现女性的哀怨与柔美;【诗篇】则节奏明快,适合表现欢快、激动的情绪,方言是曲剧的灵魂,唱词多采用河南中州韵,尤其是洛阳方言的声调特点,使唱腔更具地方韵味,观众听来倍感亲切。

表演方面,河南曲剧注重生活化与程式化的结合,早期因演员多为民间艺人,表演动作直接从生活中提炼,如《卷席筒》中苍娃“卷席”的动作,源于农民卷席子的日常动作,既真实又富有美感;而《风雪配》中“梳妆”一折,通过细腻的台步、水袖和眼神,展现少女出嫁前的喜悦与羞涩,又将生活动作艺术化,形成独特的表演程式,行当上,早期以小生、小旦、小丑为主,后来逐渐发展出老生、净角、彩旦等,每个行当都有其独特的表演技巧,如小生的儒雅洒脱,小旦的活泼灵动,小丑的幽默风趣,共同构成了曲剧鲜活的人物群像。

代表剧目是曲剧艺术的重要载体,卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》《寇准背靴》等堪称经典。《卷席筒》通过善良苍娃替嫂顶罪、最终昭雪的故事,展现了底层人民的纯朴与正义,其经典唱段“小仓娃我离了登封县”,以朴实无华的唱腔和幽默诙谐的语言,成为几代河南人的共同记忆;《陈三两爬堂》塑造了刚烈不屈的青楼女子陈三两形象,其唱腔悲愤激昂,深刻揭示了封建社会的黑暗与人性的光辉;《风雪配》则以喜剧手法讲述少女婚姻故事,唱腔轻快活泼,表演生动有趣,深受观众喜爱,这些剧目多取材于历史故事或民间传说,情节曲折,人物鲜明,唱腔优美,集中体现了曲剧“以情动人、以俗见雅”的艺术特色。

进入新时代,河南曲剧在传承与创新中不断探索,面对年轻观众减少、娱乐方式多元化的挑战,曲剧人积极寻求突破:通过“戏曲进校园”“非遗进社区”等活动,培养年轻观众;运用现代科技手段,如拍摄戏曲电影、制作短视频,扩大传播范围;创作《阿姐鼓》《焦裕禄》等新编剧目,将传统艺术与现代题材结合,赋予曲剧新的时代内涵,河南省曲剧团、洛阳曲剧团等专业院团,通过培养青年演员、整理传统剧目,让这门古老艺术焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:河南曲剧和豫剧的主要区别是什么?

A1:河南曲剧与豫剧虽同为河南地方戏曲,但在起源、音乐、表演等方面有明显区别,起源上,豫剧源于河南梆子,历史可追溯明末清初,形成较早;曲剧源于高跷曲,形成于20世纪初,更贴近民间歌舞,音乐上,豫剧是“板腔体”,以梆子腔为基础,唱腔高亢激越;曲剧是“曲牌体”,以民间曲牌联套,唱腔婉转细腻,表演风格上,豫剧大气磅礴,多表现历史大戏和英雄人物;曲剧生活气息浓厚,擅长表现市井小人物的悲欢离合,豫剧伴奏以板胡、梆子为主,曲剧则以坠胡、二胡为主,乐器配置也各有特色。

Q2:河南曲剧的经典剧目为什么能广受欢迎?

A2:河南曲剧的经典剧目广受欢迎,主要源于其“接地气”的艺术特质,题材多取材于民间故事或历史传说,如《卷席筒》中的苍娃、《陈三两爬堂》中的陈三二,都是观众熟悉的市井人物,他们的遭遇和情感容易引发共鸣,唱腔通俗易懂,多用河南方言,唱词朴实自然,如“小仓娃我离了登封县”等唱段,旋律简单却情感真挚,男女老少都能听懂、喜欢听,表演生活化,动作源于日常生活,如“卷席”“梳妆”等,既真实又富有美感,让观众感到亲切,剧目多蕴含惩恶扬善、孝老爱亲、正义战胜邪恶等传统美德,符合大众的审美价值观和道德追求,因而能跨越时代,持续受到欢迎。