传统京剧《连环套》是清代宫廷及民间广为流传的“说唐”“说岳”系列故事在京剧舞台上的重要演绎,以跌宕起伏的情节、鲜明的人物形象和精彩的武打设计成为京剧花脸、武行的经典代表剧目,全剧以清代康熙年间绿林好汉窦尔墩与官府的矛盾为主线,串联起“盗御马”“拜山”“盗钩”等关键场次,既展现了江湖草莽的豪情与恩怨,也折射出忠义观念与时代伦理的碰撞。

剧情梗概

故事起源于“十三太保”之一的黄三太与绿林好汉窦尔墩的梁子,当年黄三太在绿林道上扬名,却因在“河间府”比武中暗算窦尔墩(用镖打伤其右膀),结下深仇,窦尔墩逃至连环套聚义,自寨主多年,后因康熙帝梁九公的御马“追风”被献至连环套,窦尔墩愤而盗马,以此挑衅官府,并留下“盗马者,连环套窦尔墩也”的字条,意在激黄三太出山。

梁九公失御马,告至朝廷,康熙命黄三太之孙黄天霸(时为朝廷总兵)捉拿窦尔墩,黄天霸深知窦尔墩武艺高强,难以强攻,遂设计请江湖侠士朱光祖暗中盗取窦尔墩的护身双钩,朱光祖夜入连环套,用“缩地法”潜入窦尔墩卧室,盗走双钩并留下书信,窦尔墩醒后发现双钩被盗,知对方智谋过人,心神不宁,此时黄天霸率兵围山,窦尔墩欲与黄天霸决一死战,却在阵前得知黄三太已逝,黄天霸此举实为公忠体国,并非私仇,窦尔墩感念黄天霸的忠义,又念及自己盗马有违江湖道义,最终交出御马,自缚赴官府(不同版本结局或为自刎,以显刚烈),全剧在“忠义两全”的伦理框架下落幕。

主要人物与行当特点

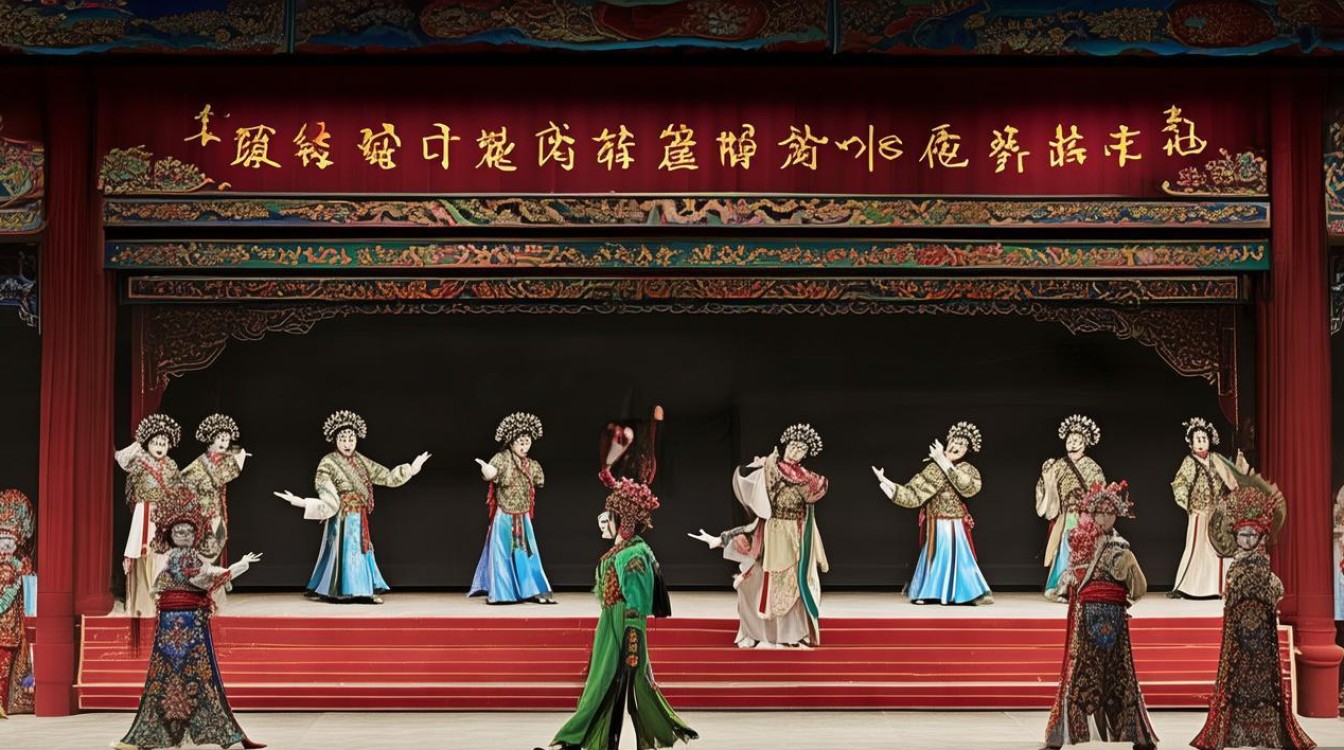

《连环套》的成功离不开对人物的立体塑造,不同行当的表演特点与人物性格深度融合,形成了独特的舞台魅力,以下是核心人物及行当特征:

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 经典表演/唱段 |

|---|---|---|---|

| 窦尔墩 | 铜锤花脸 | 豪爽刚烈、重情重义但刚愎自用 | 【二黄导板】“盗马来在连环套”,花脸唱腔浑厚,动作大开大合,如“起霸”“走边”展现草莽气概 |

| 黄天霸 | 武生 | 武艺高强、忠义两全、心思缜密 | “夜探连环套”中的“走边”身段轻盈利落,“开打”动作干净利落,凸显英武之气 |

| 朱光祖 | 文丑/武丑 | 机智狡黠、江湖气浓 | “盗钩”中的“矮子功”“倒爬城”,念白风趣,以丑角反衬窦尔墩的刚直 |

| 梁九公 | 老生 | 忠心耿耿但略显迂腐 | 【西皮原板】“失落御马心惊怕”,唱腔沉稳,体现宫廷官员的端方 |

经典场次与艺术特色

全剧以“连环”为叙事核心,情节环环相扣,冲突层层递进。“盗御马”一场是窦尔墩性格的集中展现,通过“马趟子”等身段模拟骑马奔驰,配合【快板】唱腔,将盗马后的得意与对黄三太的愤恨交织;“拜山”一场中,窦尔墩与黄天霸的对手戏张力十足,花脸与武生的对白铿锵有力,武打设计既见真功夫又讲究舞台美感;“盗钩”则是全剧智谋的高光,朱光祖的丑角表演巧妙调节了紧张气氛,也为后续窦尔墩的退场埋下伏笔。

艺术上,《连环套》融合了京剧“唱念做打”的全面技艺:唱腔上,花脸的“铜锤唱腔”以雄浑见长,武生的“靠把戏”唱腔则高亢激昂;念白中,韵文与口语结合,如窦尔墩的“俺,窦尔墩!”一句,尽显草莽豪气;表演上,“起霸”“走边”“开打”等程式化动作被赋予人物性格,窦尔墩的“霸”与黄天霸的“稳”形成鲜明对比;脸谱设计也颇具深意,窦尔墩的十字门脸象征其勇猛耿直,眼窝下坠的纹路暗示其刚愎自用,成为京剧花脸脸谱的经典范式。

相关问答FAQs

Q:《连环套》中窦尔墩与黄天霸的矛盾本质是什么?

A:二人的矛盾表层是个人恩怨(黄三太暗算窦尔墩),深层则是江湖道义与封建伦理的冲突,窦尔墩代表绿林“快意恩仇”的价值观,黄天霸则体现“忠君报国”的儒家伦理,全剧通过二人的对立与最终和解,传递了“放下私仇、成全大义”的传统道德观,但也暗含对江湖秩序被官府体系收编的无奈。

Q:京剧《连环套》的“连环”体现在哪些方面?

A:“连环”既是地名(连环套山寨),也是情节结构的核心,事件环环相扣:盗御马引出黄天霸出山,黄天霸出山需朱光祖盗钩,盗钩又导致窦尔墩心理崩溃,最终推动剧情走向高潮;人物关系“连环”:窦尔墩、黄三太、黄天霸三代人的恩怨,朱光祖的第三方介入,形成复杂的人物网络;表演技巧上,“唱念做打”的环环相扣,如窦尔墩的唱腔带动身段,身段引出武打,武打推动情节,共同构成“连环”的艺术整体。