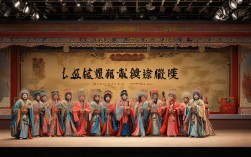

在中国戏曲艺术的璀璨星河中,以包拯(“老包”)为主角的剧目始终占据着独特地位,这些“包公戏”不仅承载着民众对正义的向往,更集中展现了不同剧种的艺术魅力,从京剧的雍容大气到豫剧的激昂高亢,从越剧的细腻婉转到河北梆子的苍劲悲壮,“老包”的形象通过唱、念、做、打的融合,成为跨越时空的文化符号,所谓“戏曲大全老包全场”,正是对这类剧目的统称——它不仅指单一剧目的完整呈现,更涵盖了包拯在不同故事、不同剧种中的“全角色”演绎,从铁面无私的“青天大老爷”到体察民情的“父母官”,其形象丰满而立体。

包公戏的题材脉络:从历史真实到艺术虚构

包拯作为北宋名臣,史书中的记载多为“立朝刚毅”“贵戚宦官为之敛手”,而戏曲中的“老包”则在历史原型基础上,被赋予了更浓烈的传奇色彩与道德理想,其剧目大致可分为三类:

一是“铡美案”系列,以《铡美案》《铡包勉》《铡庞昱》为代表,核心冲突是“法与情”的较量,如《铡美案》中包拯不顾公主、太后压力,毅然铡负心汉陈世美,彰显“王子犯法与庶民同罪”的法治精神;

二是“打龙袍”系列,如《打龙袍》《遇皇后》,通过包拯为李后伸冤的故事,突出“忠君”与“孝道”的伦理,打龙袍”既是对昏君的警示,也是对民心的安抚;

三是“民间断案”系列,如《陈州放粮》《乌盆记》,聚焦包拯深入民间、惩恶扬善的情节,如《陈州放粮》中他怒斩贪官刘得中,开仓放粮解民倒悬,形象更贴近“父母官”。

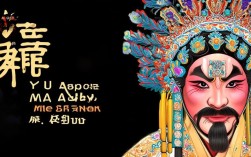

这些题材共同构建了“包公戏”的核心主题:正义必胜、善恶有报,而包拯作为“正义化身”,其“黑脸如炭、额悬月牙”的形象,也成为戏曲脸谱中最具辨识度的符号——月牙既象征“日断阳、夜断阴”的神异能力,也暗喻其“明镜高悬”的品格。

不同剧种的“老包”艺术特色

包公戏的魅力,在于不同剧种对包拯形象的差异化塑造,形成了“一戏一格”的艺术景观。

京剧中的包公,以“铜锤花脸”应工,唱腔浑厚雄壮,表演注重“威”与“稳”,如裘盛戎饰演的包拯,将铜锤花脸的“擞音”“脑后音”运用到极致,唱段“驸马爷近前看端详”(《铡美案》)中,通过“慢板”的沉稳与“流水板”的急促,展现包拯对陈世美的质问与对民女的同情,其“黑脸三块瓦”脸谱(主黑、白眉、红眼窝)更强化了威严与正气。

豫剧的包公戏则更具“乡土气息”,行当属“黑头”,唱腔高亢激越,表演夸张生动,如李斯忠饰演的包拯,唱腔“大本腔”苍劲有力,身段中加入“蹉步”“甩袖”等生活化动作,如在《秦香莲》中“见皇姑”一场,通过瞪眼、甩髯口的细节,表现对权贵的蔑视;而“包龙图打坐在开封府”的唱段,豫剧特有的“二八板”将包拯的刚正不阿渲染得淋漓尽致,民间有“宁听包公吼,不听戏子说”的俗语,足见其感染力。

越剧的包公戏虽非其主流,却以“小生应工”别具一格,如徐玉兰在《秦香莲》中反串包拯,唱腔吸收“尹派”的醇厚,表演更注重内心戏的刻画,通过眼神与水袖的细微变化,展现包拯“铡陈世美”时的痛苦与决绝,打破了包公“黑脸粗犷”的刻板印象,凸显人性化的温情。

河北梆子的包公戏则以“悲壮”见长,唱腔“大慢板”苍凉凄厉,如《陈州放粮》中包拯“走州县、察民情”的唱段,通过“悲腔”渲染百姓疾苦,其“髯口功”与“髯口挑”的技巧,将老迈却坚韧的形象刻画入微。

经典包公戏剧目一览

为更直观呈现不同剧种的包公戏特色,以下为部分经典剧目概览:

| 剧种 | 经典剧目 | 包拯行当 | 核心剧情片段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《铡美案》 | 铜锤花脸 | 铡陈世美、救秦香莲 | 唱腔浑厚,脸谱威严,程式化表演 |

| 豫剧 | 《包青天》 | 黑头 | 审乌盆、断冤案 | 唱腔高亢,表演生活化,方言特色 |

| 越剧 | 《秦香莲》 | 小生(反串) | 劝陈世美、铡陈世美 | 唱腔婉转,注重内心情感 |

| 河北梆子 | 《陈州放粮》 | 老生 | 斩贪官、开仓放粮 | 唱腔悲壮,身段苍劲 |

| 川剧 | 《杀狗惊妻》 | 净角 | 杀狗警嫂、明辨是非 | “变脸”绝活,幽默中见教化 |

相关问答FAQs

Q1:为什么戏曲中的包拯大多是“黑脸”?

A1:包拯“黑脸”形象的塑造,源于民间传说与艺术加工的结合,史书记载包拯“容貌魁伟”,民间将其“面黑如炭”的特征夸张化,象征其“铁面无私”;戏曲脸谱中“黑脸”多代表刚正、勇猛(如张飞),而包拯的“黑脸+月牙”则进一步强化了“日断阳、夜断阴”的神异能力,暗示其明辨是非、洞察秋毫的特质,最终成为“正义”的视觉符号。

Q2:不同剧种的包公戏在表演上有何核心差异?

A2:差异主要体现在行当、唱腔与表演风格上,京剧包公以“铜锤花脸”为主,唱腔重“韵味”,表演强调“威”;豫剧包公属“黑头”,唱腔高亢激越,表演贴近生活,更具“烟火气”;越剧包公由“小生”反串,唱腔婉转,侧重“情”;河北梆子包公为“老生”,唱腔悲壮,突出“苍劲”,这些差异既源于各剧种的地域文化,也反映了观众对包拯形象“刚柔并济”的多维理解。