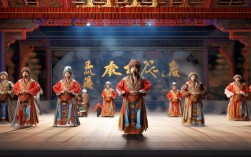

豫剧作为中国北方的重要剧种,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,而历史题材中的帝王故事更是其中的重头戏,宋太祖赵匡胤作为宋朝开国皇帝,其一生充满传奇色彩——从“陈桥兵变”黄袍加身,到“杯酒释兵权”稳固政权,从“千里送京娘”的仁义广传,到“烛影斧声”的谜团千古,这些故事在豫剧舞台上被演绎得淋漓尽致,若想系统聆听豫剧中的“赵匡胤全集”,需从经典剧目、核心唱段、人物塑造三个维度入手,方能领略这位“马上皇帝”的艺术魅力。

豫剧赵匡胤的经典剧目与核心剧情

豫剧中以赵匡胤为主角的剧目多取材于《宋史演义》及民间传说,通过不同人生阶段的故事,立体展现其帝王气度与人性温度,以下是几部最具代表性的剧目及其核心内容:

| 剧目名称 | 核心剧情 | 经典唱段/亮点 |

|---|---|---|

| 《千里送京娘》 | 赵匡胤(时为赵匡胤)未称帝时,路遇被强盗劫持的京娘,仗义相救,千里护送返家,途中二人以兄妹相称,彰显仁义之风。 | “过太行山山叠叠,山高路险心不怯”,唱腔中既有江湖豪气,又有对弱者的悲悯。 |

| 《陈桥兵变》 | 赵匡胤在“陈桥驿”被部将黄袍加身,被迫称帝,结束五代十国分裂局面,建立宋朝,剧中展现其“被迫”称帝的无奈与政治智慧。 | “孤王酒醉桃花宫,韩素梅生来貌出众”,以反串唱腔表现赵匡胤称帝前的复杂心境。 |

| 《斩黄袍》 | 赵匡胤酒后怒斩京营节度使郑子明,后因皇后求情,脱下黄袍以死相逼,最终赦免郑子明,体现“法理与人情”的权衡。 | “孤王酒醉桃花宫,内侍臣与孤把酒奉”,唱腔悲怆,展现帝王在君臣、亲情间的挣扎。 |

| 《打龙袍》 | 赵匡胤之母(杜太后)因误以为赵匡胤宠幸妃嫔而动怒,赵匡胤负荆请罪,最终以“打龙袍”的仪式化解母子矛盾。 | “龙凤灯前把酒斟,母后一旁怒气生”,唱腔中融入河南方言韵味,贴近生活,情感真挚。 |

| 《烛影斧声》 | 赵匡胤晚年暴毙,留下“烛影斧声”千古谜案,剧中通过宫廷斗争的描绘,展现帝王权力顶峰的孤独与危机。 | “夜深沉风儿静月儿明”,低回婉转的唱腔暗示帝王内心的不安与未解的谜团。 |

豫剧赵匡胤的艺术特色与人物塑造

豫剧中的赵匡胤形象,既有历史帝王的威严,又有民间艺人的巧思,其艺术特色主要体现在三方面:

一是唱腔的“刚柔并济”,赵匡胤的唱段既有“花脸”的雄浑(如《陈桥兵变》中的称帝唱段),又有“老生”的沉稳(如《千里送京娘》中的仁义表达),常以豫剧特有的“二八板”“慢板”交替,表现其从草莽英雄到开国皇帝的身份转变,如“提龙笔写国号大宋江山”一句,高亢处如惊涛拍岸,低回处如细语诉情,尽显帝王气度与人性温度。

二是表演的“虚实结合”,豫剧舞台上的赵匡胤,既有“黄袍加身”的宏大场面(用虚拟的“黄袍”和群臣的跪拜表现权力更迭),也有“独坐宫中”的细腻刻画(通过眼神、水袖表现其内心的孤独与反思),如《烛影斧声》中,仅凭一盏烛光、一柄斧头的道具,便营造出“疑云重重”的氛围,留给观众无尽想象空间。

三是人物的“多面性”,豫剧并未将赵匡胤塑造成“完美帝王”,而是展现其“仁义与权谋并存”的复杂性:他“千里送京娘”是仁义,但“陈桥兵变”也有权谋;他“杯酒释兵权”是智慧,但“斩黄袍”也显专断,这种“接地气”的人物塑造,让历史人物更贴近观众,引发共鸣。

聆听“豫剧赵匡胤全集”的价值

对于戏迷而言,听“豫剧赵匡胤全集”不仅是欣赏戏曲艺术,更是通过舞台走进历史,从《千里送京娘》的江湖义气,到《陈桥兵变》的权力博弈,再到《烛影斧声》的历史谜题,这些剧目串联起赵匡胤从“布衣皇帝”到“一代明君”的完整人生轨迹,豫剧作为中原文化的载体,其唱腔中的“河南味”、念白中的“方言韵”,也让观众感受到浓厚的地方文化特色——比如剧中常出现的“中!”“恁看咋样?”等口语化表达,让帝王形象不再遥远,而是充满烟火气,赵匡胤故事中的“仁义”“智慧”“担当”,至今仍有现实意义,尤其对年轻观众而言,通过戏曲了解历史、感悟人生,不失为一种生动的文化传承。

相关问答FAQs

Q1:豫剧赵匡胤和京剧赵匡胤有什么区别?

A1:豫剧赵匡胤更侧重“民间化”和“地域性”,唱腔高亢豪放,融入河南方言,人物性格更贴近草莽英雄的真实感(如《千里送京娘》中突出其“江湖义气”);而京剧赵匡胤则更强调“帝王气”和“程式化”,唱腔以西皮二黄为主,表演更注重规范与象征(如《打龙袍》中突出“君臣父子”的伦理秩序),两者风格迥异,但都展现了赵匡胤的传奇人生。

Q2:初听豫剧赵匡胤,应该从哪个剧目入手?

A2:建议从《千里送京娘》或《陈桥兵变》入手。《千里送京娘》剧情简单,以“仁义”为核心,唱段朗朗上口,适合感受豫剧的质朴风格;《陈桥兵变》则聚焦赵匡胤称帝的关键时刻,矛盾冲突集中,能快速了解其人物性格和时代背景,若对历史谜题感兴趣,再听《烛影斧声》,感受豫剧对复杂人性的刻画。