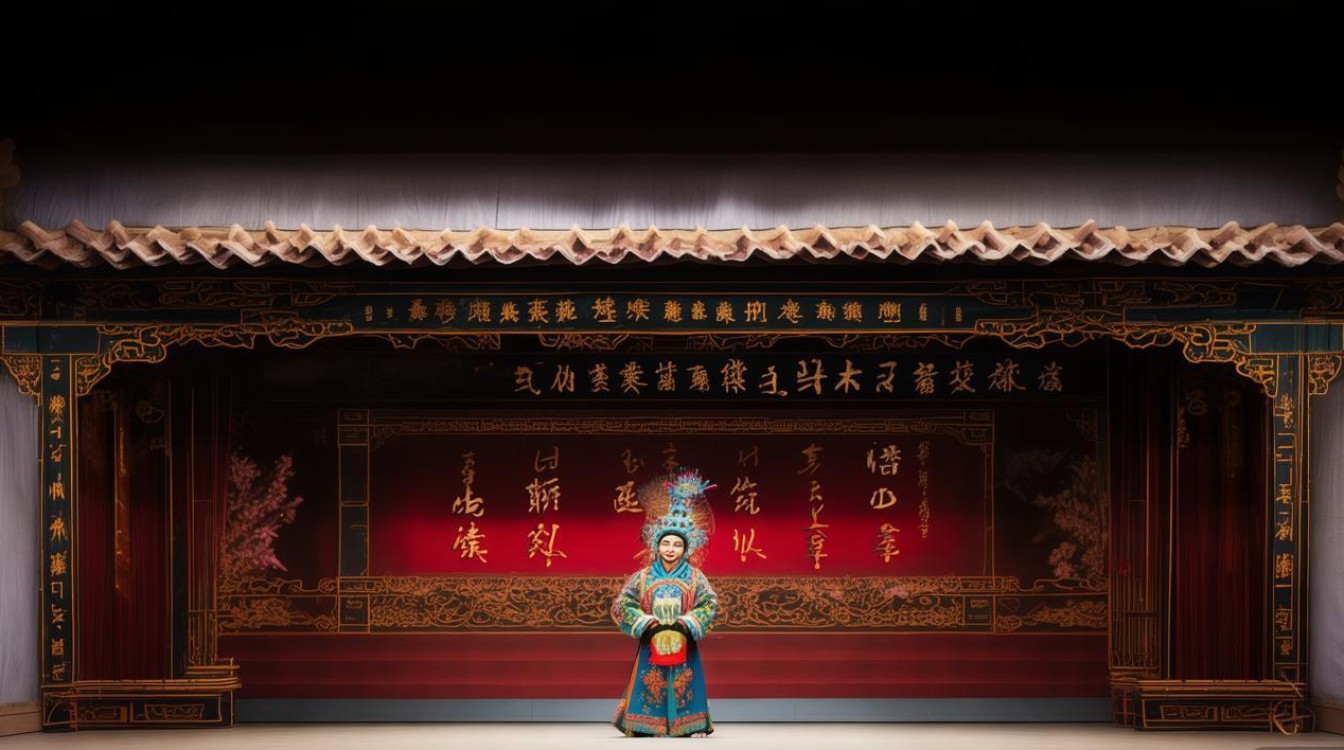

京剧《铡美案》是中国传统戏曲中的经典剧目,以北宋年间书生陈世美的悲剧为核心,通过跌宕起伏的情节、鲜明的人物形象和深刻的道德批判,展现了忠奸善恶的激烈冲突,成为家喻户晓的“包公戏”代表作,作为京剧艺术的重要传承,该剧虽历经百年,却始终以简洁而有力的叙事触动人心,其“简洁版”在保留核心冲突与经典唱段的基础上,更聚焦于道德抉择与正义伸张的主题,让观众在紧凑的剧情中感受传统文化的精神内核。

故事背景与情节脉络

《铡美案》的故事发生于北宋仁宗时期,湖广均州书生陈世美家境贫寒,与妻子秦香莲恩爱相守,育有一双儿女,为求取功名,陈世美告别妻小进京赶考,临行前夫妻盟誓,待他金榜题名后便接母子团聚,数年后,陈世美果真高中状元,又被仁宗皇帝看中,招为驸马,从此隐瞒婚史,过上了锦衣玉食的生活。

秦香莲在家中苦等无果,携儿女跋山涉水进京寻夫,好不容易找到陈世美府邸,却遭拒而不见,无奈之下,她以卖唱为生,在街头弹唱《琵琶词》,诉说身世遭遇,希望能打动陈世美,陈世美听闻后非但不念旧情,反而派家将韩琪追杀灭口,韩琪得知真相后,不忍下手,自刎前将陈世美的休书与银两交给秦香莲,劝她速速逃命,秦香莲悲愤交加,决意告官。

恰逢开封府尹包拯(人称“包青天”)陈州放粮回京,秦香莲拦轿喊冤,包拯接案后,几番传唤陈世美,对方却倚仗皇亲国戚的身份,态度蛮横,公堂之上,秦香莲拿出人证物证(儿女、休书、韩琪遗言),陈世美仍矢口否认,包拯见其毫无悔意,为正国法、平民愤,不顾公主与国太的求情,最终以“龙头铡”将陈世美铡于铡下,正义得以伸张。

核心人物形象

《铡美案》的魅力在于塑造了一组极具代表性的人物,他们的性格冲突推动着剧情发展,也折射出传统社会的道德观念,以下为主要人物形象梳理:

| 人物 | 性格特点 | 关键行为 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 陈世美 | 忘恩负义、贪图富贵、冷酷无情 | 隐瞒婚史、拒不相认、派杀手灭口 | 背弃传统道德的“负心汉”典型 |

| 秦香莲 | 贤良坚韧、深明大义、母爱伟大 | 携子寻夫、卖唱诉苦、不畏强权告状 | 底层女性的善良与反抗精神 |

| 包拯 | 刚正不阿、铁面无私、不畏权贵 | 秉公断案、铡杀驸马、维护正义 | 清官文化的化身,公平正义的守护者 |

| 韩琪 | 忠义两全、良知未泯 | 不忍杀人、自刎明志 | 被权势裹挟却坚守底线的悲剧性人物 |

| 公主/国太 | 娇纵护短、维护特权 | 为陈世美求情、施压包拯 | 皇权与正义的冲突象征 |

经典唱段与艺术特色

作为京剧,唱念做打是《铡美案》的核心表现手段,其中多段经典唱段流传至今,成为京剧爱好者必学的“骨子老戏”。

秦香莲的《琵琶词》是全剧最具感染力的唱段之一,秦香莲在街头怀抱琵琶,以凄婉的声调诉说:“悲欢离合事一般,偏是我夫主不回还,儿在东来女在西,夫妻们隔得万重山……”二黄导板与回龙的板式变化,将她的悲愤、思念与绝望层层递进地展现,字字泣血,声声含泪,让观众对弱女子寄予深切同情。

包拯的《驸马不必巧言讲》则是铡美案高潮时的核心唱段,面对陈世美的狡辩与公主的求情,包拯用西皮流水与快板的节奏,展现其威严与决断:“驸马不必巧言讲,现有凭据和家状,人来看过香莲状,驸马近前看端详……”唱词简洁有力,板式紧促,凸显包拯“明镜高悬”的坚定立场。

在表演上,《铡美案》充分体现了京剧程式化的特点,如秦香莲的“青衣”扮相,步履蹒跚、动作柔缓,凸显其贫苦与坚韧;包拯的“黑头”脸谱,额头月牙象征“日断阳、夜断阴”,眼神锐利、动作沉稳,塑造其威严形象;陈世美的“老生”扮相,却通过傲慢的语气与轻蔑的动作,暴露其虚伪本质,公堂对峙时的“亮相”、韩琪自刎时的“甩发”等程式化表演,都让剧情更具张力。

主题思想与当代价值

《铡美案》虽为历史故事,却蕴含着超越时代的主题,其一,道德批判:陈世美的结局是对背信弃义者的严厉警示,剧中“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂”的价值观,至今仍是社会对诚信与责任的普遍要求,其二,正义伸张:包拯不畏皇权、依法断案,体现了“法律面前人人平等”的朴素理想,契合当代社会对公平正义的追求,其三,人文关怀:秦香莲的形象不仅是受害者,更是底层人民在苦难中不屈的象征,其母爱与大义让故事更具温度。

在当代,《铡美案》的“简洁版”通过精简枝节、聚焦核心,让年轻观众更易理解传统道德与法治精神的内涵,它提醒人们:无论时代如何变迁,诚信、善良与正义始终是社会不可或缺的基石。

相关问答FAQs

Q:《铡美案》中,包拯为何一定要铡陈世美?难道不能念及旧情或上报皇帝处理吗?

A:包拯铡陈世美并非“公报私仇”,而是基于“国法大于人情”的原则,陈世美的行为已构成多重罪行:弃妻再娶(道德沦丧)、派杀手灭口(故意杀人)、欺君罔上(隐瞒婚史),这些罪行若不严惩,不仅会践踏国法,更会动摇社会对公平正义的信任,包拯作为开封府尹,职责是“掌狱讼、察冤滞”,面对人证物俱在的恶性案件,必须依法处置,若上报皇帝,以皇权干预司法,只会让特权凌驾于法律之上,这与包拯“铁面无私”的为官准则相悖,铡陈世美是维护法纪的必然选择,也是“王子犯法与庶民同罪”的体现。

Q:秦香莲在剧中多次选择“忍让”,为何最终会走上告官之路?这种转变是否突兀?

A:秦香莲的“忍让”并非软弱,而是底层女性在封建礼教下的无奈选择,初到京城时,她希望通过“认亲”唤起陈世美的良知,即使被拒,仍寄望于“卖唱感化”;面对韩琪的追杀,她首先想到的是“带儿女逃命”,而非反抗,直到韩琪自刎、留下休书,她才彻底明白:陈世美已毫无情义,忍让只会让母子三人走向绝路,告官是她最后的生存希望,也是对“善恶有报”的朴素追求,这一转变并不突兀:从“盼夫归”到“告夫罪”,是秦香莲从“传统贤妻”到“反抗者”的觉醒,既符合人物性格逻辑,也体现了底层人民在压迫下的反抗精神。