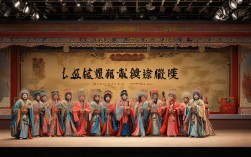

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,起源于河南中部的开封、洛阳一带,至今已有三百余年历史,以其高亢激越、朴实豪放的风格深受中原人民喜爱,在豫剧的丰富声腔体系中,坠子戏是极具特色的重要分支,它脱胎于河南民间曲艺“河南坠子”,将坠子说唱的叙事性与戏曲表演的综合性相融合,形成了独特的艺术魅力,所谓“豫剧大全全场坠子戏”,不仅指坠子戏的经典剧目集合,更涵盖了其完整的艺术形式、深厚的文化底蕴及在当代的传承发展,堪称豫剧艺术中一颗璀璨的明珠。

坠子戏的艺术渊源与形成

河南坠子作为曲艺形式,起源于清末民初,是在“莺歌柳”“三弦书”等河南民间说唱基础上,吸收道情、大鼓等艺术元素发展而来,因主要伴奏乐器“坠胡”而得名,唱腔以坠子的“平腔”“快板”“垛板”为核心,叙事性强,乡土气息浓郁,20世纪30年代,随着戏曲改革的浪潮,河南坠子逐渐从地摊、茶社的曲艺表演向舞台化、戏曲化转型,艺人开始将坠子的唱腔与戏曲的身段、表演、化妆相结合,形成了“坠子戏”这一新的戏曲剧种。

坠子戏的形成是民间艺术向戏曲艺术转化的典型范例,它保留了坠子说唱的“原生态”韵味,如方言演唱、口语化表达,又融入了戏曲的“四功五法”(唱、念、做、打),使原本以叙事为主的曲艺具备了塑造人物、演绎故事的综合表现力,早期的坠子戏多由民间戏班演出,剧目多取材于民间传说、历史故事,如《王定保借当》《吕蒙正赶斋》等,因贴近百姓生活、语言通俗易懂,迅速在河南及周边省份流传开来,成为豫剧体系中不可或缺的组成部分。

坠子戏的艺术特色

坠子戏的独特性体现在唱腔、表演、音乐、剧目等多个维度,共同构成了其鲜明的艺术标识。

唱腔:以“坠子腔”为核心,兼具叙事与抒情

坠子戏的唱腔以河南坠子的基本调式为基础,形成了【平腔】【快垛口】【寒韵】【悲岔】等十余种板式,平腔】是最常用的叙事板式,节奏舒缓,旋律如泣如诉,适合表现人物内心独白;【快垛口】则节奏明快,字多腔少,常用于表现紧张激烈的情节或人物激动的情绪;【寒韵】为表现悲苦情感的专用腔,拖腔悠长,苍凉凄楚,极具感染力,与豫剧其他声腔(如豫东调的高亢、豫西调的悲情)相比,坠子腔更注重“说”与“唱”的结合,唱词口语化,甚至保留了大量河南方言的发音特点,如“中”“得劲”“恁”等,使观众倍感亲切。

表演:贴近生活,质朴自然

坠子戏的表演风格以“生活化”著称,不追求程式化的夸张,而是强调从生活中提炼动作,早期坠子戏演员多为曲艺出身,表演中保留了曲艺“一人多角”的叙事特点,演员通过眼神、身段、语气的变化,在同一舞台上快速切换不同角色,形成“跳进跳出”的独特表演方式,例如在《王定保借当》中,演员需同时扮演王定保(穷书生)、王母(母亲)、店主(当铺老板)等多个角色,通过简单的道具(如马鞭、桌椅)和细腻的表情、动作,将人物的贫苦、无奈、市侩等性格展现得淋漓尽致,这种表演方式不仅降低了舞台成本,更强化了故事的叙事性,使观众更容易沉浸其中。

音乐:以坠胡为灵魂,乐器组合简洁

坠子戏的音乐伴奏以“坠胡”为主要乐器,坠胡又名“坠琴”,琴筒蒙以蟒皮,用马尾弓拉奏,音色高亢明亮,略带沙哑,极富表现力,伴奏时,坠胡通过滑音、颤音等技巧,与唱腔形成“人腔合一”的效果,如表现人物喜悦时,坠胡旋律轻快跳跃;表现悲苦时,则低沉婉转,除坠胡外,伴奏乐器还包括板胡、二胡、竹笛等,以及打击乐(板鼓、梆子、锣镲),但整体以“文场”为主,武戏较少,这与坠子戏多表现家庭伦理、民间生活题材的特点相契合。

剧目:以民间生活为题材,充满烟火气

坠子戏的剧目多取材于民间故事、历史演义和家庭伦理,具有浓郁的乡土气息和现实意义,传统剧目可分为“小戏”和“大戏”两类:“小戏”如《吕蒙正赶斋》《王小赶脚》,情节简单,篇幅短小,多表现底层人民的日常生活,如夫妻矛盾、邻里互助、贫寒书生的奋斗等;“大戏”如《秦香莲》《花木兰》,则情节复杂,人物众多,多表现历史人物的忠义节孝或英雄传奇,无论是小戏还是大戏,坠子戏的剧目都强调“以情动人”,通过普通人的命运起伏,传递中原人民勤劳、善良、坚韧的品格,如《王定保借当》中王定保为孝敬母亲当掉棉衣的情节,至今仍让观众动容。

经典坠子戏剧目赏析

坠子戏历经百年发展,积累了大量经典剧目,以下列举其中最具代表性的几部,展现其题材多样性与艺术价值。

| 剧目名称 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《王定保借当》 | 穷书生王定保为孝敬母亲,无奈将母亲缝制的棉衣当掉,当铺老板刁难,幸得伙计相助,最终母子团聚。 | 以“借当”为线索,通过王定保的窘迫与善良、老板的刻薄与伙计的热心,展现市井百态;唱腔以【平腔】为主,朴实感人。 |

| 《目连救母》 | 孝子目连为救坠入地狱的母亲,历经磨难,最终感动佛祖,救母超生。 | 融合宗教元素与民间孝道文化,表演中穿插“起死回生”“地狱寻母”等夸张情节;【寒韵】的运用将目连的悲痛推向高潮。 |

| 《秦香莲》 | 民女秦香莲携子上京寻夫,丈夫陈世美已中状元并招为驸马,不仅不认妻儿,还派韩琪追杀,秦香莲告至包拯处,陈世美被铡。 | 传统伦理剧的经典,通过秦香莲的坚韧与陈世美的负心,批判封建社会的世态炎凉;唱腔【快垛口】表现秦香莲的悲愤,【悲岔】表现其绝望。 |

| 《花木兰》 | 北朝民歌《木兰辞》改编,花木兰女扮男装,替父从军,征战十二年,凯旋后拒绝封赏,回家团聚。 | 英雄题材与女性意识的结合,表演中融入武打元素(虽非坠子戏主流,但“木兰从军”段落极具张力);唱腔明快豪迈,展现花木兰的英姿飒爽。 |

坠子戏的传承与当代发展

随着时代变迁,坠子戏也面临着传承与创新的挑战,20世纪80年代后,随着电视、互联网等新媒体的兴起,传统戏曲观众逐渐减少,坠子戏的民间戏班纷纷解散,许多老艺人因后继无人而技艺失传,为保护这一珍贵剧种,坠子戏于2006年被列入河南省非物质文化遗产名录,各地开始通过“非遗进校园”“老艺人收徒”“剧目复排”等方式推动其传承。

当代坠子戏的发展呈现出“传统与创新并重”的特点:经典剧目如《王定保借当》《目连救母》被重新整理排演,通过现代舞台技术(如灯光、音响)增强视觉效果,同时保留原汁原味的唱腔与表演;新编剧目不断涌现,如《焦裕禄》《红旗渠》等,将坠子戏的唱腔与时代主题结合,讲述当代河南故事,吸引年轻观众,坠子戏演员也开始尝试“跨界融合”,如与流行音乐结合创作坠子腔歌曲,或在短视频平台发布坠子戏教学片段,扩大受众群体,尽管如此,坠子戏的传承仍面临人才短缺、资金不足等问题,需要社会各界的共同关注与支持。

相关问答FAQs

Q1:坠子戏和豫剧的其他声腔(如豫东调、豫西调)有什么区别?

A1:坠子戏与豫东调、豫西调同属豫剧声腔体系,但艺术风格差异显著,豫东调以“大腔大口”著称,音调高亢激越,多表现慷慨悲壮的历史题材(如《穆桂英挂帅》);豫西调则旋律低回婉转,长于抒发悲情(如《秦香莲》中的“陈世明不认妻”唱段),而坠子戏脱胎于曲艺,唱腔更口语化、叙事性更强,表演贴近生活,题材多聚焦民间伦理故事,伴奏以坠胡为核心,整体风格质朴亲切,与豫东调、豫西调的“戏曲化”程式形成鲜明对比。

Q2:坠子戏为什么多取材于民间故事?这与它的艺术形式有什么关系?

A2:坠子戏多取材于民间故事,与其艺术形式的起源和特点密切相关,坠子戏由河南坠子(曲艺)发展而来,而河南坠子本身就是“民间艺术”,最初流行于乡村、市集,受众多为普通百姓,因此内容必须贴近观众生活,才能引起共鸣,坠子戏保留了这一特点,通过讲述“家长里短”“善恶有报”的民间故事,传递朴素的价值观念;其生活化的表演风格和叙事性唱腔,也更适合表现普通人的情感与命运,而非历史英雄或帝王将相,这种“接地气”的特质,使坠子戏成为中原民间生活的“活化石”。