荀灌娘京剧作为中国京剧艺术中的经典剧目,其艺术定位与归属需从行当划分、剧目类型、流派传承及文化内涵等多维度综合解析,从行当来看,荀灌娘属于京剧旦角中的刀马旦(或武旦分支),刀马旦是京剧旦角的重要分支,专长于塑造文武兼备的巾帼英雄形象,其表演既需具备闺门旦的柔美唱腔与身段,又要掌握武旦的翻打扑跌、兵器运用等技艺,荀灌娘作为东晋时期智勇突围救父的女英雄,其角色设定完美契合刀马旦“能文能武、英姿飒爽”的特质,区别于以唱功为主的青衣、以念白见长的花旦,更侧重通过武戏展现人物的勇猛与智谋。

在剧目类型层面,荀灌娘京剧属于历史英雄传奇剧,其题材源自《晋书·荀崧传》等正史记载,讲述了荀嵩之女荀灌娘在襄城被叛军杜曾围困时,年仅十三岁却率众突围,成功搬取救兵的史实,京剧创作者在尊重历史框架的基础上,通过艺术加工强化了人物的戏剧冲突与英雄气概,使其成为弘扬忠孝节义、歌颂女性智慧与勇气的传统剧目,与《穆柯寨》《杨门女将》等同题材巾帼英雄戏相比,荀灌娘的独特性在于“以弱胜强”的叙事——通过年龄、体格上的“弱”与突围行动中的“强”形成反差,凸显人物精神力量。

流派传承上,荀灌娘是荀派(荀慧生创立)旦角的代表剧目之一,荀派以“演人物、重生活、塑性格”为艺术主张,擅长塑造聪明、活泼、有反抗精神的女性形象,荀灌娘这一角色与荀派“柔中带刚、清新活泼”的表演风格高度契合,荀慧生先生在20世纪30年代对剧目进行改编,弱化了传统老戏中程式化的悲情色彩,强化了人物的少年英气与机智果敢,使荀灌娘成为荀派“小人物大英雄”系列的经典,在唱腔设计上,荀派荀灌娘融合了【西皮导板】的苍凉(表现被困困境)、【原板】的叙事(描述突围计划)与【快板】的激昂(展现战斗场面),旋律流畅且富有层次,既保留了传统京剧的韵味,又注入了生活化的口语感,形成“唱中有念、念中有戏”的独特风格。

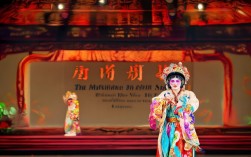

艺术特色方面,荀灌娘京剧的核心魅力在于“文戏武唱”的表演张力,全剧以“突围”为主线,穿插“请命”“夜闯”“交战”等关键场次,大量运用京剧武戏程式:如“趟马”表现骑马疾驰的紧张感,“走边”展现夜间潜行的隐蔽性,“打出手”呈现与敌军格斗的激烈场面,荀灌娘的“靠功”(身着女靠的表演)尤为精彩,通过“踢腿、翻身、跳跃”等动作,既展现铠甲的沉重感,又凸显身形的轻盈灵活,体现出刀马旦“武戏文唱”的审美追求,服装道具也极具象征意义:女靠以粉色为主,象征青春与勇气;雉尾翎(雉鸡尾)插于盔顶,增强英武之气;红缨枪既是兵器,也是人物精神的物化载体,枪缨的飘动与动作的刚柔形成视觉对比。

从文化内涵看,荀灌娘京剧承载着中国传统女性意识的觉醒与升华,在“男尊女卑”的封建社会,荀灌娘以“十三岁女童”的身份打破性别桎梏,其行为不仅是对“孝道”(救父)的践行,更是对“女性能力”的证明,京剧通过这一角色,塑造了“智勇双全”的女性原型,与花木兰(替父从军)、梁红玉(擂鼓战金山)共同构成京剧巾帼英雄谱,为传统舞台注入了鲜活的女性力量,这种力量并非对男性气质的模仿,而是基于女性特质的智慧与坚韧,如荀灌娘的突围计划并非蛮力硬拼,而是利用地形、夜色等客观条件,体现“以智取胜”的东方军事哲学。

为更直观呈现荀灌娘京剧的艺术要素,可将其核心特征整理如下:

| 艺术要素 | 具体表现 |

|---|---|

| 行当归属 | 刀马旦(武旦),兼具闺门旦的柔美与武旦的英武 |

| 剧目类型 | 历史英雄传奇剧,取材正史,突出“以弱胜强”的叙事张力 |

| 流派代表 | 荀派代表剧目,荀慧生改编,强调“生活化表演”与“性格化塑造” |

| 核心表演程式 | 趟马、走边、打出手、靠功,文武兼备,刚柔并济 |

| 经典唱腔板式 | 【西皮导板】(苍凉)、【原板】(叙事)、【快板】(激昂),旋律流畅,口语化强 |

| 服装道具 | 女靠(粉色)、雉尾翎、红缨枪,象征青春、勇气与战斗精神 |

相关问答FAQs:

问:荀灌娘和穆桂英、花木兰在京剧中的形象有何异同?

答:三者同属京剧巾帼英雄形象,但存在明显差异,从时代背景看,花木兰(北朝)为替父从军“女扮男装”,穆桂英(北宋)为穆柯寨寨主后归宋抗辽,荀灌娘(东晋)为官家小姐救父突围;从性格特质看,花木兰突出“忠孝”,穆桂英强调“英武”,荀灌娘则兼具“少年英气”与“智谋”;从行当归属看,花木兰多为旦角反串(或武旦),穆桂英是典型的刀马旦,荀灌娘因年龄较小(十三岁),表演更侧重“灵动”与“机敏”,武打设计相对简洁,突出“智”而非“力”。

问:荀派荀灌娘的表演有哪些独特技巧?

答:荀派荀灌娘的独特技巧体现在“生活化身段”与“眼神运用”两方面,荀慧生主张“表演源于生活”,因此荀灌娘的动作设计融入了少女的日常细节,如整理衣袖时的轻快、策马前望时的雀跃,弱化了传统武旦的“架势感”;眼神上,通过“瞪眼”(表现决心)、“眨眼”(表现机灵)、“含泪眼”(表现担忧)等细微变化,传递复杂情绪,形成“眼随手动、情由心生”的表演效果,唱腔中“擞音”与“滑音”的运用,模拟少女说话的语气,使人物更具真实感,这也是荀派“以情带声”艺术的典型体现。