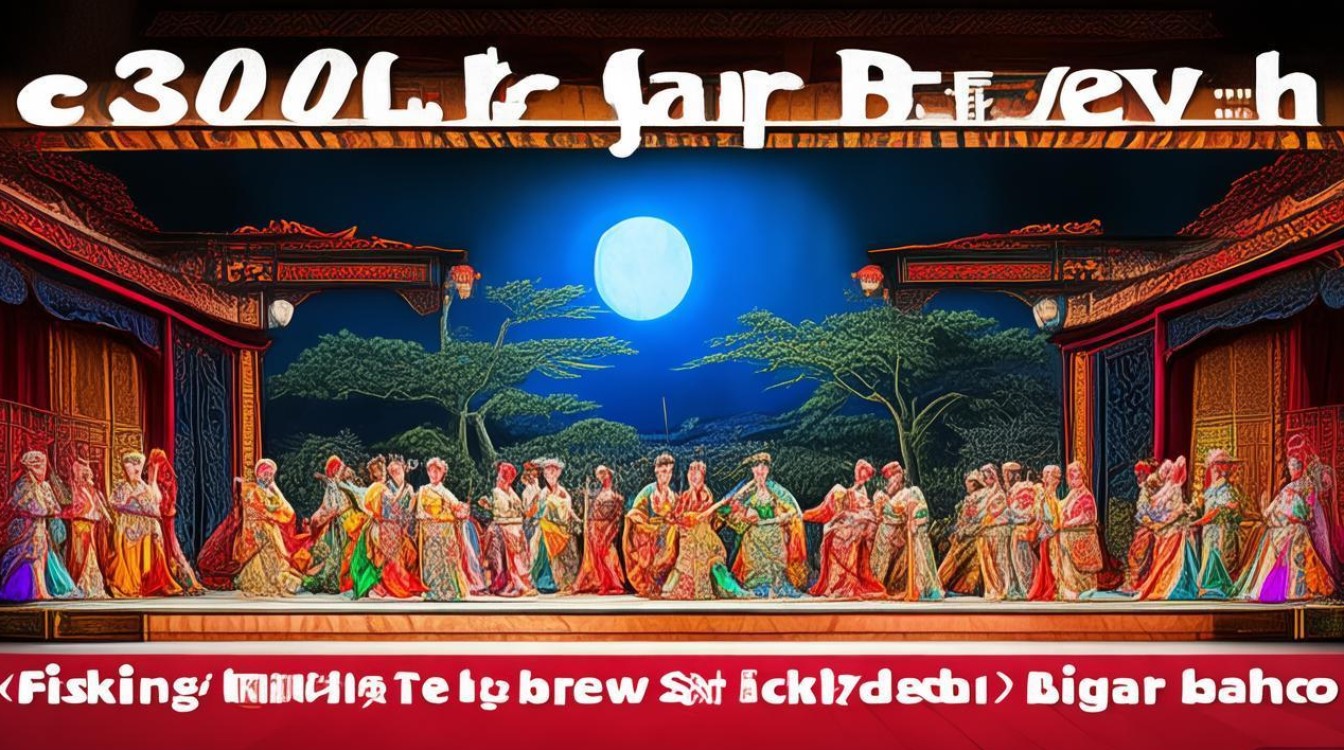

京剧《拾玉镯》作为花旦行当的经典剧目,以灵动鲜活的表演、细腻入微的情感刻画,成为百年舞台上的璀璨明珠,这出独幕小戏虽无激烈矛盾冲突,却通过少女孙玉姣日常生活中的片段,将怀春心事、青春活力与含蓄情愫展现得淋漓尽致,堪称京剧“以形写神”美学的典范之作。

剧情始于少女孙玉姣在闺门外喂鸡、刺绣的平凡场景,阳光洒满小院,她身着红袄绿裤,手持鸡毛掸子,模仿母鸡咯咯叫唤,驱散雏鸡的顽皮,这一系列动作并非简单的生活再现,而是经过艺术提炼的程式化表演:扬手撒米时的“云手”圆转,模仿鸡啄食时的碎步轻移,眼神随雏鸡游走的灵动顾盼,将少女的天真烂漫与生活情趣浓缩于举手投足之间,当青年傅朋路过门前,两人初见乍逢,孙玉姣的羞涩、试探与心动,通过“闪腰”“掖鬓”等细微动作泄露无遗——她假装整理衣襟,实则偷看傅朋;手指捻着绣线,却心不在焉地打结,将少女怀春的微妙心理刻画得入木三分。

全剧的高潮“拾玉镯”一折,更是京剧虚拟表演的集大成者,傅朋故意将玉镯丢在孙玉姣家门前,孙玉姣发现镯子时的心理活动,全凭眼神、手势与身段的配合层层递进:先是低头瞥见镯子时的“凝神”,继而用脚尖轻轻触碰的“试探”,弯腰拾起又迅速放下的“犹豫”,最终将镯子藏入袖中的“羞喜”,这一过程中,没有唱腔烘托,仅凭“小锣”“凤点头”等锣鼓点变化节奏,配合演员“欲拾还休”的肢体语言,便将少女内心的波澜与情窦初开的悸动展现得层次分明,尤其当她拾起镯子,对着阳光端详时,指尖摩挲镯身的轻柔、嘴角难以抑制的笑意,以及眼波流转间的娇羞,让观众仿佛能触摸到那份滚烫的青春心跳。

在人物塑造上,孙玉姣突破了传统戏曲中“才子佳人”模式的刻板印象,她并非被动等待爱情的闺阁淑女,而是主动、鲜活的生命个体:喂鸡时的活泼,刺绣时的专注,拾镯时的果决,都彰显着少女对生活的热爱与对情感的自主追求,傅朋的形象同样立体,他并非居高临下的施予者,而是以“丢镯”的巧妙方式,尊重孙玉姣的感受,两人之间形成了一种平等、含蓄的情感互动,为传统爱情戏注入了现代性的平等意识。

从艺术传承看,《拾玉镯》的表演体系凝聚了历代艺术家的心血,从清末花旦泰斗田桂琳的初创,到荀慧生、宋长荣等名家的再创造,每一代演员都在程式框架中融入个人理解:有的强化“喂鸡”的喜剧感,有的突出“拾镯”的抒情性,但“生活化表演”的内核始终未变,这种“守正创新”的传承路径,恰是京剧艺术生生不息的密码——既坚守程式美学的根基,又允许演员在规范中释放个性,让经典剧目在时代流转中焕发新生。

《拾玉镯》的价值,不仅在于其精湛的表演技艺,更在于它以小见大,用日常生活的诗意提炼,展现了京剧艺术“虚实相生、形神兼备”的美学追求,它让观众看到,戏曲舞台无需宏大叙事,仅凭少女的一次拾镯、一次回眸,便能勾勒出人性的美好与青春的绚烂,这种“于细微处见真章”的艺术智慧,正是《拾玉镯》跨越百年仍能打动人心的根本原因。

以下为《拾玉镯》核心程式动作与生活原型的对应关系:

| 舞台程式动作 | 生活原型 | 艺术提炼效果 |

|---|---|---|

| 撒米驱鸡 | 农家日常喂鸡 | “云手”圆转配合碎步,展现灵动 |

| 捻线刺绣 | 闺阁女红 | 手指颤动模拟穿针,眼神专注 |

| 脚尖触碰玉镯 | 发现地面异物 | 延长动作过程,强化心理犹豫 |

| 藏袖端详玉镯 | 拾起心仪物品 | 结合光影想象,传递珍视之情 |

相关问答FAQs:

Q:《拾玉镯》中的“拾镯”动作为何被称为“哑剧”表演?

A:因“拾镯”一折全程无唱念,仅通过演员的眼神、手势、身段及锣鼓点配合,完成从发现玉镯到拾起藏镯的心理与动作过程,这种“以形传神”的表演方式,依赖演员对人物内心的精准把握与肢体的高度控制,类似于哑剧通过动作叙事,故有此称,例如孙玉姣“拾镯前左右张望”的动作,既表现环境观察,也暗示内心羞怯,完全通过“做功”传递信息。

Q:京剧《拾玉镯》为何能成为经典且常演不衰?

A:其经典性源于三方面:一是人物鲜活,孙玉姣作为“反传统”的少女形象,打破才子佳人的刻板模式,引发观众共鸣;二是表演精湛,“喂鸡”“拾镯”等程式动作将生活艺术化,体现京剧“虚实相生”的美学精髓;三是主题普世,对青春、爱情与自由的向往超越时代,让不同观众都能从中感受到人性的温暖与美好,这些特质使其成为展现京剧花旦魅力“试金石”,历经百年仍具舞台生命力。