豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,以河南方言为根基,唱腔高亢激越,表演质朴生动,尤其擅长表现市井百态与底层人民的悲欢离合。“叫花子要饭”作为豫剧传统剧目中极具代表性的民间小戏,虽情节简单,却以贴近生活的叙事、鲜活的人物刻画和浓郁的地域气息,成为豫剧舞台上经久不衰的经典,深刻折射出特定历史时期底层民众的生存状态与精神世界。

剧目与背景

《叫花子要饭》通常以清末民初的社会动荡为背景,主角多为因战乱、饥荒或地主压迫而沦为乞丐的贫苦百姓,如“李老栓”“张花子”等,剧情围绕“要饭”这一核心事件展开:主角衣衫褴褛,手持打狗棍,背着破布袋,沿街乞讨,在乞讨过程中,他可能遇到善良的施舍者(如贫苦农妇、小手工业者),也可能遭遇富人的羞辱、地痞的欺凌,部分版本中,主角在要饭时意外拾得财物或遭遇奇事,最终通过智慧或善良获得善报,但主线始终聚焦于底层人民在苦难中的挣扎与坚韧。

经典桥段“街头卖艺”尤为动人:主角以数来宝、快板等形式自述身世,唱词如“打竹板,响连天,各位父老听我言——家住河南黄河边,洪水冲毁好良田,地主逼租又逼债,老母病死在床前”,既交代了背景,又饱含血泪,引发观众共鸣,另一桥段“破庙过夜”,通过风雪夜、破庙、冷灶等场景,展现主角“饥寒交迫无人问,冷风吹透破衣衫”的凄凉,凸显底层人民的苦难。

艺术特色与表演魅力

《叫花子要饭》的艺术魅力源于其对生活细节的高度还原和戏曲表演的精妙融合,具体体现在表演、唱腔、语言三个维度:

表演:以形传神,刻画“苦”与“韧”

演员通过夸张而又真实的肢体语言塑造叫花子形象:佝偻的脊背、颤抖的双手、蹒跚的步态,配合眼神中的迷茫、麻木与偶尔闪现的倔强,将乞丐的困苦刻画得入木三分,要饭时躲避恶犬”的桥段,演员需模仿被狗追咬时的狼狈,同时又要表现出“宁可挨饿不受辱”的骨气,在滑稽中透悲凉,在卑微中见尊严,老一辈艺术家如唐喜成、阎立品等在演绎此剧时,尤其注重“眼神戏”——当主角接过施舍的窝头时,眼中闪过的一丝感激与无奈,比唱词更直击人心。

唱腔:梆子腔的灵活运用,悲喜交织

豫剧梆子腔的“慢板”“流水板”“二八板”在剧中交替使用,形成鲜明的情绪对比,慢板用于抒发悲苦,如“寒风吹,雪花飘,破庙里面冷如窖,三天没吃一口饭,肚里饿得咕咕叫”,旋律低沉婉转,字字含泪;流水板则用于叙事或表现诙谐,节奏明快,口语化强,如“东家要饭西家转,讨来剩菜和剩饭,热了当帽扇,冷了当被盖,苦中作乐笑开颜”,在悲苦中透出底层人民的乐观智慧,唱腔上还常采用“真声吐字、假声拖腔”的技巧,既贴近生活,又增强戏曲的感染力。

语言:方言俗语,鲜活接地气

全剧以河南方言为基础,大量运用俗语、歇后语,如“黄连树下弹琴——苦中作乐”“泥菩萨过河——自身难保”“咸菜缸里泡石头——一言(盐)难尽”,既生动鲜活,又充满地域特色,主角的唱词和念白多为口语化的短句,如“大爷大娘行行好,给口热饭救救急”,简单直白,却能让观众瞬间代入情境,感受到市井生活的烟火气。

以下表格为该剧目艺术特色的集中体现:

| 艺术元素 | 具体表现 | 代表作品/桥段 |

|---|---|---|

| 表演特点 | 肢体动作夸张真实(模仿乞讨、躲避恶犬),眼神戏丰富,突出“苦”与“韧” | “街头卖艺”“破庙过夜” |

| 唱腔特色 | 梆子腔灵活运用,慢板抒悲情,流水板叙事带诙谐,真假声结合增强感染力 | 《数来宝》《苦菜花》 |

| 语言风格 | 河南方言为主,俗语、歇后语密集,口语化强,贴近市井生活 | “要饭歌”“自叹身世” |

社会意义与时代价值

《叫花子要饭》并非简单的苦难展示,而是通过底层小人物的命运,折射出封建社会的黑暗与人性的复杂,它揭露了地主阶级的压迫、官府的腐败(如“催租逼债”桥段中,地主家丁强抢农民粮食,逼得主角家破人亡),让观众看到“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会现实;它歌颂了底层人民的善良与互助(如贫苦农妇偷偷给叫花子窝头,小贩偷偷在破庙里留一碗热粥),以及“穷且益坚”的生存智慧。

在旧社会,该剧目是底层民众的情感宣泄口——他们通过观看“叫花子要饭”,看到自己的影子,获得共鸣与慰藉;在新社会,它成为一面历史的镜子,提醒人们铭记苦难,珍惜当下,该剧目也为戏曲创作提供了“以小见大”的范本:从平凡生活中挖掘深刻主题,用质朴的艺术打动人心,近年来,随着乡村振兴战略的推进,豫剧工作者将《叫花子要饭》中的“苦难叙事”转化为“奋斗叙事”,在改编版中加入“新时代叫花子通过勤劳致富”的桥段,既保留传统,又传递正能量,让经典剧目在新时代焕发新生。

传承与发展

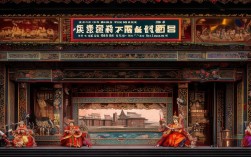

作为豫剧传统剧目的瑰宝,《叫花子要饭》的传承离不开老一辈艺术家的坚守,也离不开当代戏曲工作者的创新,传统演出中,该剧目多在农村庙会、城市戏院上演,演员通过“口传心授”将表演技艺代代相传;近年来,河南豫剧院、河南省豫剧二团等专业院团将该剧目纳入“经典剧目复排计划”,邀请老艺术家指导青年演员,同时融入现代舞台技术(如多媒体光影、写意布景),增强剧目的视觉冲击力。

例如2023年河南豫剧院推出的新版《叫花子要饭》,在保留“数来宝”“破庙过夜”等经典桥段的基础上,对结尾进行了改编:主角在新社会帮助下,不再要饭,而是带领村民开垦荒地、发展生产,最终过上好日子,这种“旧瓶装新酒”的改编,既尊重了传统,又契合了时代主题,让年轻观众在感受豫剧魅力的同时,也能理解“幸福是奋斗出来的”的深刻内涵。

相关问答FAQs

问:《叫花子要饭》中的“数来宝”唱段有何特点?为什么能成为经典?

答:“数来宝”是《叫花子要饭》的核心唱段,以快板形式为主,节奏明快,句式灵活(多为七字句、十字句),唱词通俗生动,大量运用排比、对仗,如“要过东家要过西,要过南家要过北,要过米面要过钱,要过衣服要过棉”,其经典之处在于:一是高度凝练地交代人物身世和社会背景(如“黄河决口家无产,逃荒要饭到外乡”),让观众快速理解剧情;二是通过口语化表达,在轻松节奏中融入悲情,既有喜剧效果,又暗含对苦难的反思;三是唱腔结合豫剧“二八板”,强弱分明,朗朗上口,便于传唱,因此成为豫剧爱好者争相模仿的经典。

问:豫剧中除了《叫花子要饭》,还有哪些反映底层人民生活的经典剧目?

答:豫剧中反映底层人民生活的经典剧目众多,如《卷席筒》(讲述贫苦少女苍娃被诬陷杀人,最终洗清冤屈的故事)、《李双双》(根据同名电影改编,聚焦农村妇女在集体劳动中的成长与奉献)、《朝阳沟》(描写知识青年银环扎根农村,与农民共同奋斗的经历)、《七品芝麻官》(虽以官场故事为主线,但穿插了百姓受恶霸欺凌的情节,凸显“小官斗大恶”的民间正义),这些剧目均以普通人的视角切入,通过真实的生活细节和鲜活的人物形象,展现不同历史时期底层人民的喜怒哀乐,共同构成了豫剧“接地气、抒真情”的艺术特色。