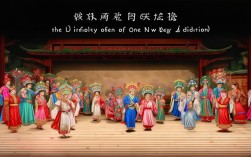

豫剧《双龙登基》下集的故事在紧张的氛围中拉开序幕,上集中,奸臣赵高与李斯合谋篡改遗诏,逼死太子扶苏,扶持胡亥登基,却不知民间尚有另一位公子子婴流落民间,下集围绕“双龙”的身份揭晓、联手除奸、重整朝纲的主线展开,既有兄弟相认的悲喜交加,也有宫廷较量的刀光剑影,更有家国大义下的抉择与担当。

故事始于咸阳宫的奢华表象下暗流涌动,胡亥在赵高的蛊惑下整日沉湎酒色,朝政被赵高独揽,忠臣良臣或被罢黜或被陷害,百姓赋税沉重,民怨沸腾,而远在民间的子婴,自幼在赵高党羽追杀中被忠臣旧部保护,隐姓埋名在市井长大,习文练武,心怀仁德,一次偶然,子婴救下被官兵欺压的百姓,其言行举止被路过的老臣蒙毅察觉,蒙毅暗中调查,最终确认子婴即为秦始皇当年流落民间的幼子——公子婴。

赵高的野心日益膨胀,不仅架空胡亥,更暗中培植党羽,意图自立为帝,胡亥虽昏庸,却对赵高的专权心生不满,却因自身无能而敢怒不敢言,蒙毅历经周折,找到胡亥,以“先帝遗诏”“血脉正朔”为由,动摇其统治根基,并告知子婴的存在,希望胡亥能念及兄弟之情,共同除奸,胡亥在权力与亲情的挣扎中,最终选择与蒙毅合作,决定与子婴见面。

兄弟相认的场面是下集的情感高潮,在蒙毅安排下,胡亥与子婴于一处荒废的宗庙相见,起初,胡亥对子婴的身份充满怀疑,甚至忌惮其威胁自己的皇位,但当子婴拿出秦始皇留下的半块虎符,并说出只有他们兄弟二人知晓的童年往事时,胡亥终于崩溃痛哭,悔恨自己被赵高蒙蔽,愧对扶苏与子婴,兄弟二人冰释前嫌,约定联手铲除赵高,为扶苏平反,为秦国正名。

除奸行动并非一帆风顺,赵高察觉到胡亥的异动,提前布下天罗地网,子婴凭借在民间积累的声望,联合了部分不满赵高的将士与百姓,而蒙毅则联络朝中旧臣,里应外合,一场决定秦国命运的宫廷决战在咸阳宫爆发,赵高率党羽负隅顽抗,子婴与胡亥身先士卒,带领将士们攻入宫中,激战中,蒙毅为保护子婴中箭重伤,临终前嘱托他们“以民为本,重振秦威”,在兄弟二人的合力与将士们的奋勇下,赵高及其党羽被尽数诛杀,胡亥在悔恨中自尽,子婴则在大臣们的拥戴下,登基成为秦王。

登基大典上,子婴废除苛政,减轻赋税,平反冤案,安抚百姓,展现出一代明君的雏形,他深知秦朝因暴政而失民心,遂下令废除了秦始皇时期的严刑峻法,推行仁政,使得社会逐渐安定,剧中,子婴的唱段“龙椅千斤重,民心万钧轻”成为点睛之笔,道出了君王应以民为本的深刻道理。

为更清晰展现下集核心情节与人物关系,特整理关键事件如下:

| 事件名称 | 主要参与人物 | 情感/主题意义 | |

|---|---|---|---|

| 胡亥的挣扎 | 胡亥、赵高、蒙毅 | 胡亥不满赵高专权,蒙毅借遗诏与子婴身份动摇其统治 | 权力与亲情的冲突,觉醒的开端 |

| 兄弟相认 | 胡亥、子婴、蒙毅 | 子婴出示信物,讲述往事,胡亥悔恨,二人联手 | 血脉亲情的回归,除奸的基础 |

| 宫廷决战 | 子婴、胡亥、赵高 | 里应外合,诛杀赵高及其党羽,胡亥自尽 | 正义战胜邪恶,秦朝命运的转折点 |

| 子婴登基与新政 | 子婴、朝臣、百姓 | 废除苛政,减轻赋税,推行仁政,安定民心 | 明君之道,以民为本的治国理念 |

《双龙登基》下集通过兄弟联手、除奸安民的故事,不仅展现了豫剧唱腔的激昂与细腻,更传递了“得民心者得天下”的深刻哲理,子婴从民间隐士到明君的转变,胡亥从昏聩到悔悟的历程,赵高从权倾朝野到身败名裂的下场,构成了跌宕起伏的剧情,让观众在欣赏戏曲的同时,也感受到历史的厚重与人性的复杂。

相关问答FAQs

问:《双龙登基》下集中,胡亥为何最终选择与子婴联手除奸?

答:胡亥的选择经历了从昏聩到觉醒的转变,起初,他被赵高蒙蔽,沉迷权力,对子婴的身份充满敌意,但随着赵高野心膨胀,架空皇权,胡亥的统治地位岌岌可危,老臣蒙毅以“先帝遗诏”和“血脉正朔”为由,唤醒了他的家族责任感与愧疚感——他意识到自己因听信谗言害死了兄长扶苏,如今又沦为赵高的傀儡,当子婴拿出信物,证明其真实身份并展现出仁德之心时,胡亥在亲情与正义的感召下,最终选择与子婴联手,铲除赵高,以赎前罪。

问:豫剧《双龙登基》在表现“双龙”形象时,有哪些独特的艺术手法?

答:该剧通过唱腔、身段、脸谱等多种艺术手法塑造“双龙”形象,在唱腔上,子婴的唱段多采用沉稳、抒情的“豫东调”,体现其仁厚与隐忍;胡亥的唱腔则偏向高亢、激越的“豫西调”,表现其从骄横到悔悟的情绪变化,在身段设计上,子婴习武时动作刚劲有力,登基时则沉稳端庄,展现其文武双全;胡亥从最初的懒散懈怠到决战时的奋勇杀敌,通过身段的对比凸显其转变,脸谱运用上,子婴为红脸,象征忠义与仁德;胡亥早期为白脸,后期转为中性色调,暗示其善恶交织的复杂性;赵高则用黑脸勾画奸臣形象,强化其阴险狡诈的特质,这些手法的综合运用,使人物形象更加立体丰满。