在豫剧艺术的璀璨星河中,崔凤荣的名字如同一颗温润的明珠,以其扎实的功底、鲜活的形象和不懈的坚守,照亮了戏曲舞台的方寸天地,而关于她的照片,不仅是个人艺术生涯的见证,更折射出豫剧在不同时代背景下的演变与传承,这些影像或黑白或彩色,或静态或动态,每一帧都承载着戏曲艺术的灵魂,也串联起一位豫剧人对舞台的毕生热爱。

艺术之路的起点:影像中的青涩与坚守

崔凤荣的艺术人生始于河南乡村的泥土气息,20世纪50年代末,她出生于河南开封一个普通农家,自幼耳濡目染豫剧的唱念做打,十岁便考入当地戏曲培训班,开启了与戏曲相伴的漫长旅程,现存最早的一组崔凤荣照片,是她在戏校练功时的黑白影像:身着素色练功服,扎着紧实的发髻,在简陋的练功房里压腿、下腰、踢腿,眼神中既有孩童的懵懂,又透着一股不服输的韧劲,照片中她的脚尖绷直,指尖微微颤抖,却能看出身段的雏形——正是这日复一日的打磨,为她后来的舞台表演打下了坚实的基础。

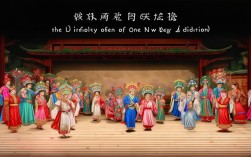

15岁那年,崔凤荣以《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”一折正式登台,饰演花木兰的扮相英姿飒爽,眼神中既有女儿的柔情,又有将军的豪迈,这一时期的演出照片,多为舞台抓拍,画面虽有些模糊,却能清晰捕捉到她身段利落、唱腔高亢的特点,尤其是她持枪亮相的瞬间,枪缨在空中划出弧线,眼神坚定,将花木兰替父从军的决绝演绎得淋漓尽致,这些照片成为她艺术生涯的“起点标记”,也让观众记住了这位眼神清亮、扮相俊美的豫剧新秀。

舞台巅峰的凝固:经典角色的光影再现

崔凤荣的表演以“文武兼备”著称,她塑造的秦香莲、穆桂英、崔莺莺等角色,成为豫剧舞台上的经典形象,而关于这些角色的舞台照片,不仅是艺术成果的展示,更是她对角色深度理解的视觉呈现。

在《秦香莲》中,她饰演的秦香莲历经悲苦,从寒门妇到告状人,情感层次极为丰富,一组“琵琶词”场景的照片尤为动人:她身着青衣,手抱琵琶,低眉垂目,眼角泛着泪光,指尖在琴弦上轻轻拨动,将秦香莲的悲愤与无奈刻画入微,背景是简约的舞台布景,一桌一椅,却通过她细腻的表情和身段,营造出“千言万语凝弦上”的意境,这类照片多为专业摄影师在剧场演出时拍摄,构图讲究光影对比,明暗之间凸显出人物的内心挣扎,让观众即便隔着照片,也能感受到唱腔中的“情”。

而《穆桂英挂帅》中的“捧印”一折,则展现了她文武戏的功底,照片中的穆桂英凤冠霞帔,身披红色斗篷,手持帅印,眼神从犹豫到坚定,身段从柔美到刚劲,摄影师特意捕捉她抬手捧印的瞬间,斗篷的褶皱、发髻的颤动、眼神的流转,无不体现出她作为女将的英气与统帅的威严,这组照片后来成为豫剧“帅旦”扮相的范本,被多家戏曲刊物转载,也让更多人看到豫剧旦角表演的多样魅力。

值得一提的是,崔凤荣在舞台服装上的创新也通过照片留存下来,传统豫剧旦角服装多以华丽刺绣为主,她却在《崔莺莺》中尝试融入现代审美,将水袖的长度适度调整,裙摆的纹样简化为写意水墨风格,既保留古典韵味,又更贴合人物“大家闺秀”的清雅气质,一组崔莺莺“焚稿”场景的照片中,她身着淡粉色戏服,水袖轻扬,焚香的动作柔中带刚,背景是水墨绘制的月洞门,整体画面如诗如画,成为豫剧舞台美术创新的经典影像。

生命与舞台的交织:镜头外的艺术人生

舞台下的崔凤荣,同样充满故事性,而这些生活化的照片,让她的形象更加立体,一组她在后台整理行头的照片,展现了戏曲人的“仪式感”:面对着斑驳的镜子,她用细笔描眉,用胭脂点唇,每一个动作都一丝不苟,仿佛在进行一场神圣的“仪式”,镜子里的她眼神专注,镜子外的道具箱上,整齐摆放着用过的头面和戏服,细节中透着对舞台的敬畏。

她与弟子们的合影,则体现了艺术的传承,在一组收徒仪式的照片中,她身着便装,端坐在太师椅上,几位年轻弟子跪地拜师,她手把手地教弟子握剑的手势,眼神中既有严厉的期许,又有慈爱的包容,背景是戏班的练功房,墙上贴着“台上一分钟,台下十年功”的标语,黑白影像中,两代戏曲人的身影重叠,勾勒出豫剧艺术薪火相传的脉络。

晚年时,崔凤荣逐渐淡出舞台,却依然活跃在戏曲推广一线,一组她在社区教孩子们唱豫剧的照片令人动容:她坐在小板凳上,几个孩子围在身边,她手把手地纠正手势,脸上带着慈祥的笑容,阳光透过窗户洒在她银白的头发上,与孩子们稚嫩的脸庞形成对比,画面温暖而有力,让人感受到豫剧艺术在民间的生生不息。

照片背后的文化密码:豫剧的时代印记

崔凤荣的照片不仅是个人艺术生涯的记录,更是豫剧发展的“活化石”,从早期的黑白舞台照,到后期的彩色剧照,再到数码时代的动态影像,摄影技术的变迁背后,是豫剧艺术与时代同频共振的轨迹。

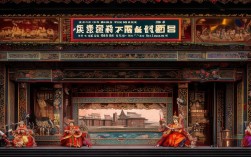

20世纪七八十年代的舞台照片,多为胶片拍摄,画面颗粒感较强,布景也相对简陋,但演员的表情和身段却极为饱满,体现了“以表演为中心”的传统戏曲美学,而90年代后,随着舞台美术的发展,照片中的布景越来越精致,灯光运用也更加丰富,如《穆桂英挂帅》中的“战场”场景,通过红色灯光与烟雾效果营造出紧张的氛围,照片的视觉冲击力更强,进入21世纪,数码摄影普及,动态剧照和幕后纪录片逐渐增多,观众不仅能看到舞台上的精彩瞬间,还能了解到演员的排练过程,这种“全方位”的影像记录,让豫剧艺术更具传播力。

崔凤荣的照片还反映了豫剧受众的变化,早期的演出照片中,观众多为中老年人,穿着朴素,神情专注;而近年来她在校园演出的照片里,观众多为年轻学生,他们手持手机拍摄,脸上带着好奇与兴奋,甚至有人跟着唱腔轻轻哼唱,这种变化从影像中直观地展现出来,印证了豫剧艺术在年轻群体中的影响力逐渐扩大。

不同时期崔凤荣照片的艺术特点对比

| 时期 | 照片类型 | 内容特点 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 1950s-1970s | 黑白练功照、舞台抓拍 | 记录早期学戏经历,扮相朴素,动作基础扎实;舞台场景简单,聚焦人物表演 | 自然光拍摄,构图简洁,突出人物神态和身段,强调“以形传神” |

| 1980s-1990s | 彩色剧照、演出照 | 塑造经典角色,服装华丽,布景精致;情感表达细腻,文武戏兼具 | 人工布光,色彩饱满,注重人物与环境融合,通过光影凸显内心世界 |

| 2000s至今 | 数码剧照、幕后纪录片 | 融入现代舞台元素,服装设计创新;记录生活化场景,体现艺术传承与推广 | 高清拍摄,动态捕捉,多角度构图,结合幕后故事展现人物多面性,强调“艺术与生活”结合 |

相关问答FAQs

Q1:崔凤荣最经典的舞台照片是哪一张?背后有什么故事?

A:崔凤荣最经典的舞台照片当属《秦香莲》“琵琶词”场景的黑白剧照,这张照片拍摄于1980年代,她在饰演秦香莲时,将传统唱腔与现代情感表达相结合,通过眼神的低垂、泪光的闪烁和手指的微颤,将秦香莲的悲愤与无奈演绎得淋漓尽致,摄影师特意在舞台侧逆光拍摄,使她的轮廓在光晕中若隐若现,如同古典水墨画中的“留白”,既有视觉冲击力,又充满情感张力,据说,这张照片后来被收入《中国戏曲艺术图鉴》,成为豫剧旦角表演的标志性影像。

Q2:通过崔凤荣不同时期的照片,能看出她艺术风格的哪些变化?

A:从崔凤荣不同时期的照片中,可以清晰看到她艺术风格的演变:早期(1950s-1970s)的照片中,她的表演以“形似”为主,身段规范但略显拘谨,扮相也遵循传统,体现出对传统戏曲的继承;中期(1980s-1990s)的照片中,她的表演逐渐转向“神似”,在《穆桂英挂帅》等剧目中,她将武戏的刚健与文戏的细腻结合,眼神和身段更具张力,服装上也开始融入个人审美,如简化纹样、调整色彩,既保留传统韵味,又更符合人物性格;2000s至今)的照片中,她的风格更加“生活化”,在舞台表演中融入真情实感,同时在推广戏曲时注重与年轻观众的互动,照片中的笑容也更加温暖,展现出“艺术源于生活,高于生活”的境界。