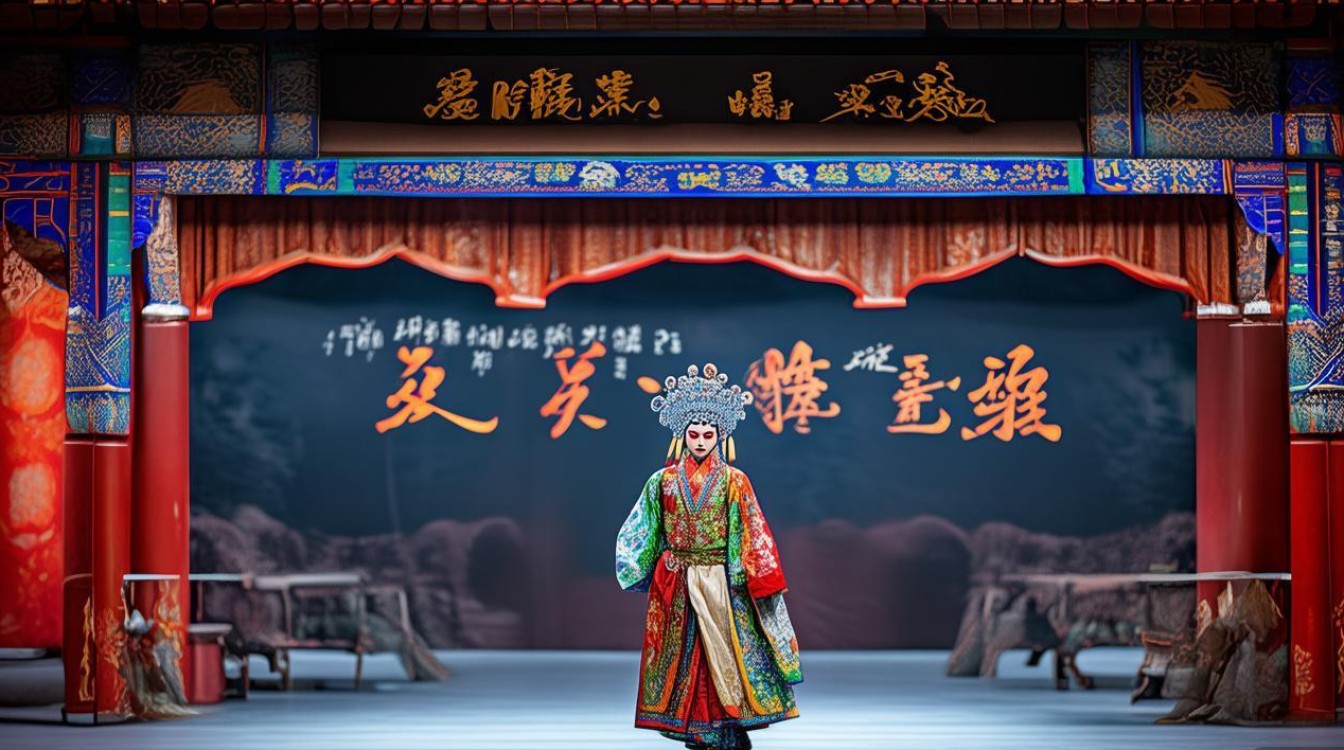

京剧《辕门斩子》作为传统杨家将戏的经典剧目,其核心唱段集中展现了北宋名将杨延昭(杨六郎)在“执法如山”与“骨肉亲情”间的激烈矛盾,唱腔激昂深沉,人物情感饱满,是老生行当表演艺术的典范之作。

剧情背景与核心冲突

《辕门斩子》取材于《杨家将演义》,讲述杨宗保奉命巡边,私自闯入穆柯寨与穆桂英交战,被穆桂英生擒并招亲,回营后,杨延昭因宗保违抗军令(“临阵招亲”为军中大罪),下令将其绑出辕门斩首,佘太君、八贤王等先后求情,杨延昭在军法与亲情的撕扯中挣扎,最终以“戴罪立功”为由赦免宗保,但唱段的核心张力始终围绕“斩”与“赦”的抉择展开。

杨延昭作为边关主帅,其形象刚正不阿,却因父子关系陷入两难:若斩宗保,则显军法无情,愧对母亲与先祖;若赦宗保,则动摇军心,威信扫地,这种“忠孝不能两全”的伦理困境,正是唱段戏剧张力的根源。

与艺术特色

《辕门斩子》的经典唱段以杨延昭为核心,贯穿“升帐—斥子—求情—决断”四个阶段,唱腔以西皮为主,辅以二黄,通过节奏、板式、旋律的变化精准传递人物情感。

升帐斥子:铁面无私的将帅威严

杨延昭升帐后,听闻宗保违令,唱【西皮导板】“未开言来珠泪落,尊一声太爷细听我言”,导板高亢悲怆,奠定“虽痛心却执法”的基调,转入【西皮原板】“宗保犯军令本该斩,念他年纪小且免刀尖”,表面“免斩”,实为强调“军令如山”,通过“年纪小”与“犯军令”的对比,凸显其内心的矛盾,面对宗保的辩解,他唱【西皮快板】“将令如山谁敢犯?杨家将令岂容宽!纵然是皇亲国舅到,也难逃辕门走一番!”,快板节奏紧促,字字铿锵,将“执法如山”的将帅威严推向高潮。

内心挣扎:柔情与威严的撕扯

当佘太君求情时,杨延昭的唱腔转为【西皮散板】“老娘亲进帐来珠泪滚滚,叫得我杨延昭心神不宁”,散板节奏自由,拖腔苍凉,表现其对母亲的愧疚,他唱“想当年沙滩会父子相认,宗保儿他本是杨门后根”,通过回忆宗保身世(实为杨家将之后),流露父爱柔情,但随即以【西皮快板】“军法无情如山倒,岂因私情乱章程!”强压情感,形成“柔情—威严—柔情”的反复,展现人物内心的撕裂。

最终决断:情法兼顾的智慧

在八贤王以“尚方宝剑”压阵下,杨延昭最终以“戴罪立功,破敌赎罪”赦免宗保,唱【西皮摇板】“非是本帅心太狠,为国须当执法严,赦你不为别的事,破辽立功赎罪愆!”,摇板平稳中透着释然,既维护了军法尊严,又保全了亲情,体现了传统伦理中“情法兼顾”的处世智慧。

唱腔与表演的融合

杨延昭的唱段注重“声情并茂”:如“珠泪落”的“落”字用擞音表现哽咽,“执法严”的“严”字用爆发力凸显坚定;身段上,捋髯、甩袖、顿足等动作与唱腔节奏配合,如唱“也难逃辕门走一番”时顿足甩袖,强化“军令不可违”的决绝。

文化内涵与传承价值

《辕门斩子》唱段不仅是京剧艺术的精华,更承载着传统伦理观念,杨延昭的“执法”体现了“法理至上”的儒家思想,而对母亲的“孝”与对宗保的“隐忍”则彰显了“孝悌”伦理,二者冲突与调和的过程,折射出古代社会“忠孝难两全”的普遍困境。

在当代,该唱段仍是京剧教学的经典剧目:老生演员通过其练习“唱、念、做、打”的综合能力,观众则能在激昂的唱腔中感受传统戏剧的魅力,其“情法兼顾”的价值观,对现代社会处理规则与情感的关系仍有启示意义。

相关问答FAQs

Q1:《辕门斩子》中杨延昭为何坚持斩宗保,即使母亲求情也不松口?

A1:杨延昭坚持斩宗保的核心原因在于“军法如山”,宗保“临阵招亲”违反了北宋军律(古代军中规定“临阵招亲者斩”,以防将士因私情懈怠军心),作为边关主帅,若徇私赦免,将动摇军心,无法服众,他对佘太君说“军法无情如山倒,岂因私情乱章程”,正是将“军法威严”置于“父子亲情”之上,体现了“为将者先正己,而后正人”的治军理念。

Q2:穆桂英在《辕门斩子》中虽未直接参与核心唱段,但她的存在对剧情有何作用?

A2:穆桂英是推动《辕门斩子》剧情发展的关键人物,她与宗保的“招亲”是宗保违犯军令的直接原因,构成了戏剧冲突的导火索;穆桂英的“武艺高强”和“杨家未来儿媳”身份,为后续剧情埋下伏笔——宗保被赦后,需借穆桂英的破辽之才立功赎罪,最终促成“杨门女将”共御外敌的结局,她的存在不仅丰富了人物关系,更使“斩子”事件从“家庭矛盾”升华为“家国大义”的一部分,深化了主题。