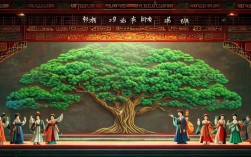

河南豫剧《抬花轿》作为豫剧传统剧目的经典代表,以其浓郁的民间气息、生动的角色塑造和独特的艺术魅力,深受广大观众喜爱,该剧改编自传统故事,讲述了明代才女周月英抛绣球招亲,与憨厚正直的武状元王定保从误会相遇到相知相爱的喜剧故事,全剧充满生活情趣和幽默智慧,展现了豫剧在表演、唱腔、服饰等方面的深厚底蕴。

剧情围绕周月英的“抛绣球”展开,周父周文进为女选婿,在府前设绣楼,命周月英抛绣球择定良缘,周月英自幼聪慧,不满父母包办,欲借绣球选择意中人,恰逢武状元王定保奉旨完婚,途经周府,因风大将绣球吹落王定保怀中,周文进认定是天作之合,遂促成婚事,然而周月英误以为王定保是粗鄙武夫,心生抗拒;王定保则因周府对寒门女婿的轻视,倍感委屈,婚后,王定保以真诚打动周月英,周月英也以其才智化解家中矛盾,最终二人相敬如宾,和美团圆,剧情跌宕起伏,既有“抛绣球”“坐轿”等热闹桥段,也有“洞房夜”“回门”等温馨场景,通过误会与和解,展现了古代青年男女对爱情的追求和对家庭和谐的向往。

剧中角色个性鲜明,各具特色,女主角周月英是典型的大家闺秀形象,既有传统女子的温婉,又不乏敢于追求幸福的勇气,她初见王定保时的娇嗔与误解,洞房夜试探与观察的机智,以及婚后持家的聪慧,都通过细腻的表演得以展现,王定保则憨厚耿直,不擅言辞却真心实意,他面对周府轻视时的隐忍,对周月英的包容与呵护,塑造了一个朴实可爱的武状元形象,喜剧人物张媒婆的插科打诨、王大娘的慈爱包容,都为全剧增添了轻松诙谐的氛围,使故事更加贴近市井生活,让观众在欢笑中感受人情温暖。

《抬花轿》的艺术特色集中体现在豫剧表演形式的创新与融合上,其唱腔设计以豫剧的豫东调为基础,结合豫西调的委婉,形成高亢明快又细腻动人的风格,例如周月英“坐轿”一场的经典唱段,通过“慢板”与“二八板”的转换,将出嫁时的羞涩、期待与忐忑表现得淋漓尽致,唱腔起伏跌宕,极具感染力,表演上,“抬轿”一段堪称经典,演员通过模拟轿夫抬轿的颠簸动作,结合身段与步法,将新娘坐轿时的心理活动生动外化:时而因轿夫摇晃而“惊慌失措”,时而因看到沿途风景而“喜上眉梢”,时而因思念家人而“黯然神伤”,表演既夸张又不失真实,将民间“抬阁”“高跷”等舞蹈元素融入戏曲程式,形成了独特的“轿舞”艺术,成为豫剧舞台上的标志性片段。

在服饰与道具方面,《抬花轿》也极具讲究,花轿作为核心道具,以红色为主色调,轿身雕刻“龙凤呈祥”“花鸟鱼虫”等图案,镶嵌金边流苏,既象征喜庆吉祥,又彰显明代婚俗的华美,周月英的嫁衣“凤冠霞帔”,绣满牡丹、凤凰,搭配珍珠玛瑙头面,尽显大家闺秀的雍容华贵;王定保的状元服则采用明黄色龙纹锦缎,配以玉带、官靴,展现武状元的威武气度,轿夫的短打服饰、丫鬟的彩色袄裙,都色彩鲜明、纹饰精美,与剧情的喜庆氛围相得益彰,增强了视觉冲击力。

作为豫剧的传统保留剧目,《抬花轿》的传承与发展凝聚了几代艺术家的心血,早在20世纪50年代,豫剧名家唐喜成、牛淑贤等就对剧目进行整理改编,优化了唱腔设计和表演程式,使其更符合现代观众的审美,近年来,豫剧新秀通过短视频、直播等新媒体平台演绎《抬花轿》选段,让这一经典剧目走进年轻群体,焕发出新的生机,该剧也被纳入豫剧进校园、非遗保护项目的重点内容,通过课堂教学、舞台实践等方式,培养年轻观众对传统戏曲的兴趣,推动豫剧艺术的代际传承。

| 角色 | 性格特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|

| 周月英 | 聪慧泼辣,敢爱敢恨 | “坐轿”唱段、“洞房夜”试探 |

| 王定保 | 憨厚正直,真诚包容 | “抛绣球”误会、“回门”化解矛盾 |

| 张媒婆 | 八面玲珑,幽默风趣 | 说亲、抬轿时的插科打诨 |

| 王大娘 | 慈爱明理,持家有道 | 劝解王定保、周月英和好 |

相关问答FAQs:

问:《抬花轿》为何能成为豫剧经典剧目?

答:《抬花轿》能成为经典,首先在于其贴近生活的剧情,通过“抛绣球”“坐轿”等民间婚俗元素,让观众产生共鸣;剧中角色个性鲜明,周月英的聪慧、王定保的憨厚等形象深入人心;独特的艺术表现如“轿舞”表演、融合豫东豫西调的唱腔设计,以及精美的服饰道具,共同构成了其独特的艺术魅力,使其历经百年仍广受欢迎。

问:《抬花轿》中的“抬轿”表演有哪些技巧?

答:“抬轿”表演是《抬花轿》的核心看点,演员需通过步法、身段和表情模拟轿夫抬轿与新娘坐轿的互动,轿夫通过“颤步”“碎步”表现上坡、下坡、过沟等路况,配合肩部的起伏和腰部的晃动,营造轿子颠簸的效果;新娘则通过“甩袖”“掩面”等动作表现惊慌、羞涩等情绪,同时与轿夫的节奏保持一致,二者默契配合,将“人轿合一”的动态美感展现得淋漓尽致,这一表演融合了民间舞蹈与戏曲程式,极具观赏性。