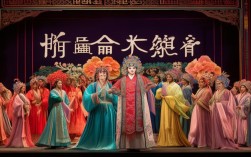

王清芬与豫剧电影《抬花轿》是中国戏曲艺术中一段不可多得的经典记忆,二者相辅相成,共同成就了豫剧艺术在银幕上的璀璨绽放,作为豫剧表演艺术家的杰出代表,王清芬以她对角色的深刻理解和精湛演绎,将《抬花轿》中的周凤莲塑造得活灵活现,成为几代观众心中的经典形象;而电影这一现代媒介的运用,则让豫剧这一传统艺术形式突破了剧场的地域限制,走向更广阔的受众群体,实现了艺术传播的革新与突破。

王清芬的艺术生涯与豫剧的传承发展紧密相连,她师承豫剧大师桑振君,深得桑派艺术的精髓,又在继承中融入个人理解,形成了俏丽、细腻、富有生活气息的表演风格,在《抬花轿》中,她饰演的周凤莲是明代尚书府的千金,性格活泼聪慧、善良率真,既有大家闺秀的端庄,又不失民间少女的灵动,王清芬对这一角色的把握堪称入木三分:唱腔上,她以桑派“闪、滑、抢、冲”的技巧为基础,结合周凤莲不同情境下的情绪变化,或清亮明快(如出嫁前的喜悦),或婉转深情(如洞房中的娇羞),或俏皮活泼(如与丫鬟的互动),字字句句都传递出人物的内心世界;身段上,她将戏曲的程式化动作与生活化的细节巧妙融合,如在“坐轿”一场中,通过“颤轿”“晃轿”等细腻的肢体语言,将花轿在行进中的颠簸感与周凤莲既紧张又期待的心情表现得淋漓尽致,成为豫剧舞台上的经典片段,她的表演既有传统戏曲的写意之美,又不乏现代观众的审美共鸣,让这个古老角色焕发出鲜活的生命力。

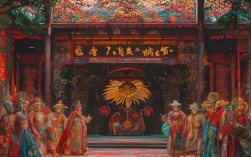

豫剧电影《抬花轿》的拍摄,是传统戏曲与电影艺术的一次成功联姻,上世纪80年代,随着电影技术的普及,戏曲电影成为传承传统艺术的重要途径。《抬花轿》在改编过程中,既保留了豫剧原有的唱腔设计和经典情节,又充分发挥电影镜头的优势,通过特写、全景、蒙太奇等手法,强化了人物的情感表达和故事的视觉冲击力,周凤莲出嫁时“十里红妆”的场景,在舞台上受限于空间,只能通过演员的表演和观众的想象来呈现,而在电影中,镜头以宏大的全景展现仪仗队的威严,以细腻的特写捕捉凤莲盖头下的羞涩与期待,让观众仿佛身临其境,电影还通过精心的布景、服装和化妆,还原了明代的生活风貌,增强了故事的真实感与代入感,这种“戏曲为根,电影为用”的创作思路,不仅让《抬花轿》的艺术感染力得到提升,也为戏曲电影的拍摄提供了宝贵经验。

王清芬在电影中的表演,相较于舞台版更注重镜头前的细节处理,由于电影镜头可以放大演员的微表情和动作细节,她更加注重眼神的运用和情绪的层次感,在“洞房”一场中,面对陌生的新郎吴湘,周凤莲从最初的紧张羞涩,到发现吴湘忠厚老实后的安心,再到主动试探的俏皮,王清芬通过眼神的微妙变化——从躲闪到试探,再到含笑,将少女初嫁时复杂细腻的心理活动展现得层次分明,她在唱腔处理上也更加贴近电影的整体节奏,如“府门中”一段,唱腔中融入了更多口语化的亲切感,让人物更加贴近生活,打破了传统戏曲“程式化”的刻板印象,赢得了更年轻观众的喜爱。

| 经典唱段/场景 | 表演特点 | 艺术价值 |

|---|---|---|

| 《坐轿》唱段与“颤轿”动作 | 唱腔俏丽灵动,身段结合生活化颠簸感,将人物喜悦与紧张情绪具象化 | 展现戏曲程式与生活细节的融合,成为豫剧表演经典范式 |

| 《洞房》对唱与眼神戏 | 唱腔婉转深情,眼神从躲闪到试探再到含笑,细腻呈现人物心理变化 | 体现电影镜头对戏曲表演细节的放大,增强角色感染力 |

| 《府门中》唱段 | 唱腔融入口语化亲切感,节奏明快,展现人物活泼性格 | 打破传统戏曲刻板印象,拉近与年轻观众距离 |

《抬花轿》的成功,不仅在于王清芬的精彩演绎和电影的创新呈现,更在于它传递了中华优秀传统文化中“真、善、美”的核心价值,周凤莲的善良聪慧、吴湘的忠厚老实、两家人的和睦相处,构成了古代理想社会的美好图景,这种跨越时代的情感共鸣,正是作品能够历久弥新的关键,王清芬的《抬花轿》已成为豫剧艺术的重要标识,而戏曲电影这一形式,也在新时代的传承中焕发出新的生机,让更多观众感受到传统艺术的魅力。

FAQs

Q1:王清芬在《抬花轿》中的表演有哪些独特之处?

A1:王清芬的表演以“俏丽细腻、富有生活气息”为核心特色,她将桑派唱腔的技巧与人物性格深度结合,唱腔时而明快(如出嫁喜悦)、时而婉转(如洞房羞涩),且融入口语化表达;身段上打破程式化束缚,如“颤轿”动作将花轿颠簸与人物情绪巧妙融合;尤其注重眼神戏的运用,通过微表情展现周凤莲的复杂心理,让传统角色更具现代审美共鸣。

Q2:豫剧电影《抬花轿》对传统戏曲传播有何意义?

A2:电影《抬花轿》突破了戏曲剧场的地域限制,通过镜头语言(如特写、全景)强化了视觉冲击力和情感细节,同时保留豫剧唱腔精髓与经典情节,实现了“戏曲为根,电影为用”的创新,它不仅让《抬花轿》的艺术感染力跨越代际,更开创了戏曲电影的新范式,为传统艺术在现代化传播中提供了成功范例,推动了豫剧等地方戏走向更广阔的受众群体。