京剧《白蛇传》作为中国戏曲宝库中的经典剧目,以白素贞与许仙的爱情故事为主线,融合了神话、民俗与人性探讨,而江南地区对白素贞“白蛇娘娘”的称呼,不仅是对角色的昵称,更承载着地域文化对“神性”与“人性”的独特理解,这一称谓的形成,既与《白蛇传》故事的江南起源密不可分,也折射出江南民间信仰、审美趣味与情感表达方式的深层特质。

《白蛇传》的故事雏形可追溯至唐代,但真正与江南地域深度绑定,是在明清时期,唐代传奇《博异志》中的《李黄》已有蛇妖化人情节,宋代《西湖三塔记》已将故事背景移至杭州,明代冯梦龙《警世通言》中的《白娘子永镇雷峰塔》则基本定型了“白蛇-许仙-法海”的核心叙事,并将断桥、雷峰塔、西湖等江南地标融入其中,清代以来,随着昆曲、京剧等剧种的传播,《白蛇传》成为江南地区家喻户晓的“在地故事”,白素贞的形象也从早期“妖邪”逐渐转变为“有情有义的神女”,这种转变恰是江南文化“重情尚义”的体现——西湖的烟雨朦胧、江南的温婉市井,为白蛇的“妖身人心”提供了天然的叙事土壤,江南观众在故事中看到了对“自由爱情”的向往,对“权威压迫”的反抗,因此更愿意用亲近的“娘娘”而非疏离的“妖精”称呼她。

“娘娘”这一称谓在江南民间文化中具有特殊分量,它既是对女神的尊称(如妈祖娘娘、送子娘娘),也常用于对有德行、有灵性的女性的敬称,白素贞在故事中虽为蛇妖,但其行为处处彰显“人性之善”:为救许仙盗仙草、与法海斗智斗勇、水漫金山后仍牵挂夫君,甚至在被镇雷峰塔前还叮嘱许仙照看孩子,这种“妖身人心”的特质,与江南民间信仰中“万物有灵”“善恶有报”的观念高度契合,江南自古水网密布,民众对“水神”“蛇神”本就有敬畏之心,而白素贞的故事将这种敬畏转化为对“有情有义之灵”的崇拜——她不是高高在上的神,而是会哭、会笑、会为爱奋凡的“邻家姐姐”,这种“神性的人性化”让江南人愿意以“娘娘”这一兼具尊崇与亲近的称谓接纳她,称其为“白蛇娘娘”,既是对其“神通”的认可,也是对其“情义”的褒奖。

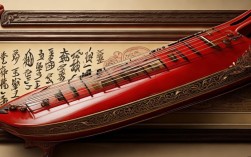

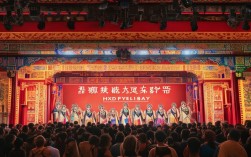

京剧表演艺术进一步强化了“白蛇娘娘”的江南特质,在京剧舞台上,白素贞的唱腔设计常吸收江南小调的婉转,如《断桥》中“小青妹且慢举龙泉宝剑”一段,西皮流水板中融入了越剧的柔美,模拟西湖水波荡漾的韵律;身段上,水袖功的运用既表现白蛇的“妖娆”,又暗合江南女性的温婉,如“游湖”一场,白素贞与许仙同舟共游,水袖轻扬如柳枝拂水,台步轻盈似踏波而行,将西湖的“淡妆浓抹”融入表演细节;服饰上,白色主缀以水蓝、浅粉的纹样,既象征蛇的“白鳞”,又呼应江南“烟雨江南”的色调,让观众在视觉上感受到“白蛇娘娘”的江南归属,这种“声腔-身段-服饰”的地域化表达,让“白蛇娘娘”的形象在京剧舞台上扎根江南,成为江南观众心中“熟悉的陌生人”。

地域文化对人物称谓的塑造,也体现在与其他地区的对比中,北方地区多称白素贞为“白蛇精”,略带对“妖”的敬畏;南方非江南地区(如岭南)则常称“白娘子”,强调其世俗化的“妻子”身份;唯有江南地区,以“娘娘”这一称谓,将其从“妖”“人”的二元对立中解放出来,赋予其“神性-人性-地域性”的三重身份,成为江南文化“情义至上”的象征。

《白蛇传》与“白蛇娘娘”的称谓,是京剧艺术与江南文化相互成就的典范:故事为江南提供了精神寄托,江南为故事赋予了生命温度,而“娘娘”这一称呼,则是江南人对“美与善”最朴素也最深情的表达。

相关问答FAQs

Q1:为什么江南地区特别称白素贞为“娘娘”而不是“白蛇”或“白娘子”?

A:“娘娘”在江南文化中兼具尊崇与亲近,既是对“有灵性、有情义者”的敬称(如民间对女神、德行女性的称呼),也体现了对白素贞“妖身人心”特质的认可——她虽有蛇妖身份,但行为充满人性之善(救夫、护子、反抗压迫),符合江南“重情尚义”的价值观,相比之下,“白蛇”侧重“妖”的身份,略带疏离;“白娘子”虽亲昵,但更强调“世俗妻子”角色,而“娘娘”则融合了“神性”(灵验、神通)与“人性”(深情、勇敢),更贴合江南观众对白素贞“既敬畏又喜爱”的复杂情感,也凸显了其作为江南文化“情义符号”的独特地位。

Q2:京剧《白蛇传》中哪些表演元素体现了江南地域特色?

A:京剧《白蛇传》通过多重表演元素强化江南地域感:一是唱腔,在【西皮】【二黄】等板式中融入江南小调的婉转,如《断桥》唱段模拟西湖水韵,旋律柔美绵长;二是身段,水袖功的运用模拟“烟雨江南”的朦胧感(如“游湖”时水袖轻拂水面),台步借鉴昆曲的“轻盈”,表现西湖畔的步履轻盈;三是服饰,以白色为主调,配以水蓝、浅粉的江南水纹,既象征蛇的“白鳞”,又呼应“淡妆浓抹总相宜”的西湖意象;四是道具,断桥、雷峰塔、油纸伞等江南标志性元素的舞台呈现,让观众在视觉和听觉上沉浸于江南场景,共同塑造了“白蛇娘娘”的江南形象。