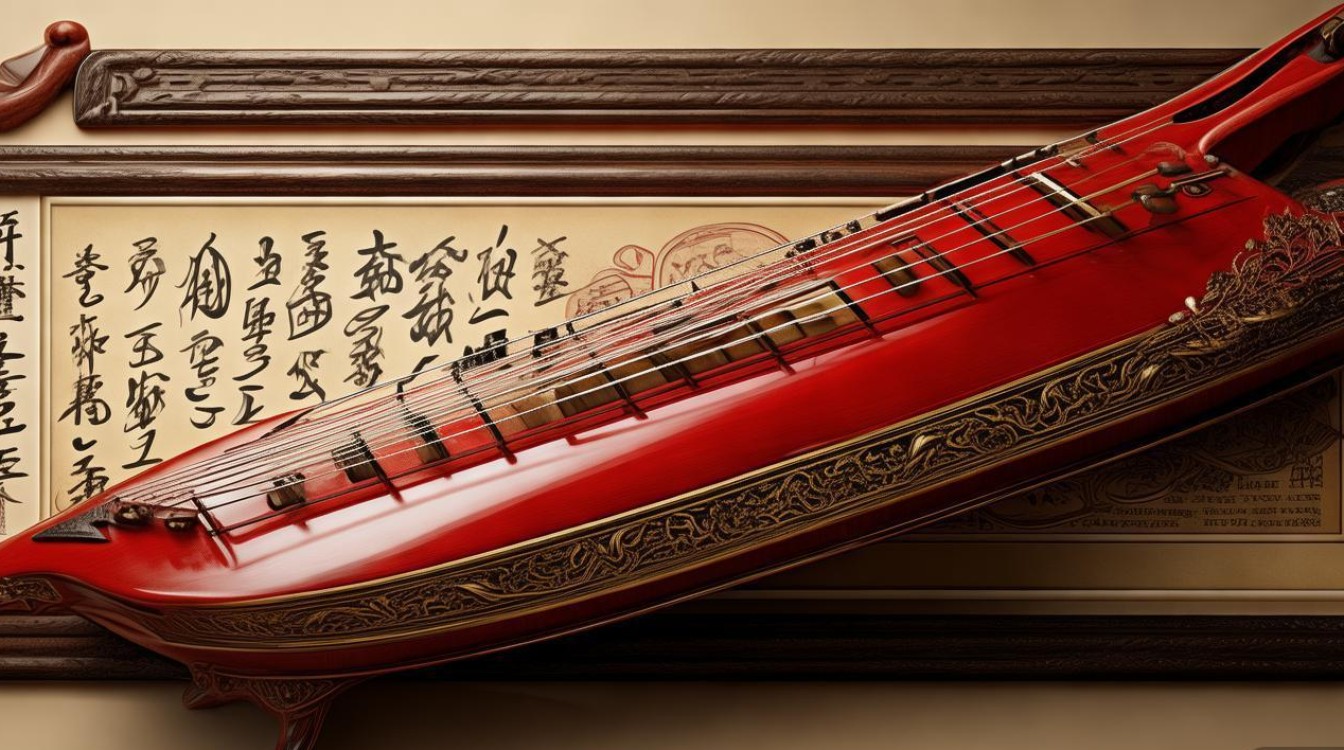

中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,其音乐体系丰富多元,而琵琶作为“民乐之王”,在戏曲舞台上扮演着不可或缺的角色,它既是伴奏乐器的核心成员,又是塑造人物、渲染气氛、推动情节的重要艺术手段,承载着戏曲音乐的审美特质与文化内涵,从历史演变到艺术功能,从演奏技巧到剧目实践,琵琶与戏曲的融合堪称中国传统音乐“综合艺术”的典范。

历史演变:从外来乐器到戏曲“文场”核心

琵琶的起源可追溯至古代波斯与阿拉伯地区,汉代通过“丝绸之路”传入中原,最初称“枇杷”或“胡琴”,魏晋南北朝时期,经历曲项、直项的形制改革,逐渐从弹拨乐器发展为兼具独奏与伴奏功能的乐器,唐代是琵琶的鼎盛期,宫廷燕乐中“琵琶十三大曲”的诞生,标志着其艺术表现力的成熟,诗人白居易在《琵琶行》中“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”的描绘,足见其当时的流行度。

宋元时期,随着市民文化的兴起,戏曲艺术雏形初现,宋代杂剧、金院本中,琵琶开始加入伴奏乐队,但尚未形成固定规制,元代杂剧的兴盛,使琵琶正式成为戏曲“文场”(管弦乐部分)的核心乐器之一,与笛子、唢呐、锣鼓等共同构成伴奏体系,琵琶主要用于烘托唱腔节奏,如元曲大家关汉卿的《窦娥冤》中,琵琶的轮指与弹挑技巧,已能辅助表现窦娥的悲愤情绪。

明清传奇的繁荣进一步巩固了琵琶在戏曲中的地位,昆曲作为“百戏之祖”,其伴奏乐队“家班”中,琵琶是不可或缺的“上手”乐器(主奏乐器),与三弦、笛子配合,形成“三件头”伴奏模式,京剧形成后,在徽汉合流的基础上,吸收昆曲、梆子等声腔特点,确立了“文场三大件”——京胡、月琴、琵琶的编制,琵琶负责中声部节奏支撑与和声填充,成为京剧音乐的“骨架”之一,近现代以来,随着戏曲剧种的丰富,琵琶在越剧、粤剧、川剧、评弹等地方戏中的运用各具特色,展现出强大的艺术适应性与表现力。

艺术功能:从伴奏到叙事的多维表达

戏曲中的琵琶绝非简单的“背景音乐”,而是通过音色、节奏、技法的综合运用,深度参与戏曲的叙事与抒情,其功能可概括为以下四方面:

托腔保调:唱腔的“节奏骨架”

戏曲唱腔是塑造人物的核心,而琵琶则是唱腔节奏的“掌控者”,在京剧、昆曲等板式变化体戏曲中,琵琶通过“板眼”(节拍)的配合,为唱腔提供稳定的节奏框架,京剧西皮原板的“一板一眼”(2/4拍),琵琶用“弹挑”打出强拍,“轮指”填充弱拍,使唱腔既规整又富有弹性;在散板(自由节拍)中,琵琶则通过“滚奏”与“拂弦”模拟呼吸节奏,与演员的“气口”形成默契,确保唱腔的流畅自然,越剧的“尺调腔”婉转细腻,琵琶多用“推拉弦”(吟揉技法)与唱腔的滑音相呼应,增强旋律的柔美感。

渲染气氛:情境的“声音布景”

戏曲讲究“虚实相生”,琵琶通过音色模拟与情绪营造,为舞台场景“声音化”提供可能,在表现悲怆情境时,如《霸王别姬》中虞姬自刎前,琵琶用“扫弦”(快速由弦向外划)与“绞弦”(模拟金属摩擦声)营造剑气萧索的氛围,配合低沉的轮指,传递出“力拔山兮气盖世”的悲剧感;在表现欢快场景时,如《牡丹亭·游园》中杜丽娘的春日情思,琵琶用“夹弹”(双弦快速弹奏)与“泛音”(清脆的高音点缀),模拟鸟鸣花语,勾勒出姹紫嫣红的春景。

塑造人物:内心的“外化符号”

戏曲人物的情感常通过琵琶音乐“直击人心”,成为角色内心的“声音肖像”。《琵琶记》中赵五娘“寻夫”一折,琵琶从“慢轮”(舒缓的轮指)到“快扫”(急促的扫弦),配合唱词“他乡故乡,一般样月明”,将思妇的焦虑、期盼与绝望层层递进,使“琵琶”本身成为赵五娘命运的象征,粤剧《昭君出塞》中,王昭君怀抱琵琶的“昭君怨”唱段,琵琶用“遮指”(快速按弦换音)技法模拟马蹄声,与“塞上曲”的苍凉旋律结合,塑造出“一去紫台连朔漠”的孤勇形象。

推动情节:叙事的“隐性线索”

在部分剧目中,琵琶不仅是“伴奏”,更是情节发展的“推动者”,评弹《珍珠塔》中,“方卿见姑”一折的琵琶伴奏,通过节奏变化暗示人物关系:方卿落魄时,琵琶用“慢弹”(单音缓慢推进)表现其窘迫;受辱后,转为“快夹弹”(密集的双音弹奏)展现其愤懑;方卿唱道”(核心唱段),琵琶以“轮扫”(轮指与扫弦结合)烘托其扬眉吐气的转折,音乐节奏直接驱动情节张力。

演奏技巧:戏曲与音乐的“技法融合”

戏曲琵琶的演奏技巧既继承传统琵琶的“武曲”“文曲”技法,又根据戏曲表演需求形成独特规范,其核心可概括为“以戏为魂,以技传情”:

| 技法类型 | 具体技巧 | 戏曲应用场景 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 基础指法 | 弹挑、滚奏、轮指 | 常规伴奏、节奏支撑 | 稳定唱腔框架,控制音乐速度 |

| 装饰技巧 | 吟揉、推拉、绰注 | 表现人物情感波动(如哭泣、叹息) | 增强唱腔的“韵味”,传递细腻情绪 |

| 特殊技法 | 绞弦、扫拂、拍面板 | 渲染激烈冲突(如打斗、自刎) | 模拟环境音效,制造戏剧高潮 |

| 音色控制 | 泛音、虚按(捂弦) | 表现空灵、朦胧场景(如梦境、仙境) | 营造“虚实相生”的戏曲意境 |

京剧《锁麟囊》中“春秋亭外风雨暴”的唱段,琵琶先用“滚奏”模拟风雨声,随即转为“轮指”配合薛湘灵的“散板”,通过“吟揉”技法表现其惶恐;当唱到“忽听噪声来至在轿前”,突然用“扫拂”加“绞弦”,暗示轿帘被掀开的紧张感,技法与情节无缝衔接。

文化意义:传统美学的“活态传承”

戏曲中的琵琶不仅是乐器,更是中国传统“乐以载道”美学的载体,其一,它体现了“和而不同”的艺术哲学——琵琶与京胡、笛子等乐器协作,既保持自身音色特色,又融入整体乐队,形成“主次分明、相互呼应”的伴奏美学;其二,它承载了“虚实相生”的审美意境,通过音乐留白(如停顿、泛音)让观众“听声类形”,如《梁祝》中“化蝶”一折,琵琶用“泛音”模拟蝶翼振动,无需舞台布景,便能让观众想象出翩跹的蝶影;其三,它是跨文化交流的见证,从西域胡琴到戏曲文场核心,琵琶的演变史印证了中华文化“兼容并蓄、守正创新”的生命力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的琵琶和独奏琵琶在演奏技巧上有何区别?

A1:戏曲琵琶更强调“伴奏性”与“情节适配性”,技巧运用需服务于表演节奏与人物情感,独奏琵琶的“轮指”追求音色颗粒感与连贯性(如《十面埋伏》),而戏曲琵琶的“轮指”则需与演员“气口”配合,强弱变化更灵活;独奏琵琶的“扫弦”注重气势(如《霸王卸甲》),戏曲琵琶的“扫弦”则需模拟特定音效(如剑气、马蹄),技法更“克制”且“叙事化”,戏曲琵琶的音色控制更贴近人声,常通过“推拉弦”模拟唱腔的滑音,以实现“人弦合一”。

Q2:为什么说琵琶是戏曲“文场”的核心乐器之一?

A2:戏曲“文场”承担唱腔伴奏与场景渲染功能,琵琶的核心地位源于其“全能性”:音色上,高音区清亮(如笛子)、中音区醇厚(如京胡)、低音区浑厚(如月琴),能覆盖乐队全音域;节奏上,既能通过“弹挑”打稳拍子,又能用“轮指”衔接乐句,是乐队节奏的“调节器”;和声上,通过“双音”“和弦”为其他乐器填充和声,增强音乐的层次感,在京剧“三大件”中,京胡主导旋律,月琴负责高音节奏,琵琶则承上启下,构成“旋律-节奏-和声”的完整框架,故为文场核心。