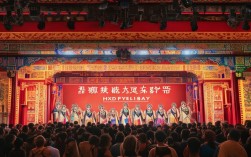

河南作为中原文化的重要发祥地,戏曲艺术底蕴深厚,其中豫剧更是被誉为“中国第一大地方剧种”,而河南豫剧团数量之多,堪称全国之最,这些剧团遍布城乡,既有国有专业院团,也有民间职业团体,共同构成了豫剧繁荣发展的生动画卷。

河南豫剧团数量庞大的背后,首先离不开深厚的历史文化积淀,豫剧起源于明末清年的河南地区,早期由山歌、小调演变而来,吸收了昆曲、秦腔等剧种的艺术元素,逐渐形成独特的艺术风格,清代中后期,随着河南人口增长和商贸繁荣,豫剧班社如雨后春笋般涌现,尤其是在农村地区,“搭台唱戏”成为庙会、节庆的重要活动,职业班社数量一度超过百家,新中国成立后,政府对传统戏曲进行整理和扶持,各地纷纷成立国营豫剧团,豫剧艺术进入发展黄金期,剧团数量也大幅增加。

广泛的群众基础为豫剧团提供了生存土壤,河南是农业大省,农村人口占比高,而豫剧以其通俗易懂的语言、高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情,深受百姓喜爱,无论是田间地头的“草台班子”,还是城镇剧院的专业剧团,都能找到稳定的观众群体,特别是在乡村振兴战略背景下,农村文化需求日益增长,许多民营剧团应运而生,他们灵活机动、演出成本低,常年活跃在乡镇村落,年均演出场次可达数千场,成为基层文化服务的重要力量。

政策支持与传承体系完善为剧团发展提供了保障,河南省政府高度重视豫剧艺术的保护与传承,实施“戏曲进乡村”“豫剧振兴工程”等项目,对国有院团给予资金扶持,对民营剧团提供业务指导和演出补贴,河南艺术职业学院、河南省戏曲学校等院校培养了大批豫剧人才,形成了老中青结合的演员梯队,豫剧流派纷呈,常派、陈派、崔派、马派、阎派等各具特色,不同流派的剧团在剧目创作、表演风格上相互竞争又相互借鉴,进一步丰富了豫剧的艺术生态。

从类型分布来看,河南豫剧团可分为国有、民营和业余三大类,国有院团实力雄厚,如河南豫剧院下属的一团、二团、三团,以及郑州、洛阳、开封等地的市级豫剧团,他们承担着精品创作和对外交流的重要任务;民营剧团数量最多,据统计全省超过600家,以演出传统戏和现代戏为主,服务基层群众;业余剧团则多由戏曲爱好者自发组成,活跃在社区、校园,为豫剧的普及推广发挥了积极作用,以下为河南豫剧团主要类型概览:

| 类型 | 数量概览 | 代表剧团 | 主要特点 |

|---|---|---|---|

| 国有院团 | 约50家 | 河南豫剧院一团、洛阳豫剧院 | 专业水平高,擅长精品创作 |

| 市县级剧团 | 约200家 | 郑州市豫剧院、开封市豫剧团 | 兼顾艺术性与市场性,服务本地 |

| 民营剧团 | 约600家 | 常香玉豫剧团、小皇后豫剧团 | 灵活机动,演出频次高 |

| 业余剧团 | 约300家 | 各地社区戏曲队、校园剧团 | 群众基础广,重在普及推广 |

豫剧的“接地气”特性也使其剧团生命力旺盛,剧目题材多取材于历史故事、民间传说和现实生活,如《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目,既保留了传统文化的精髓,又反映了时代精神,能够引发不同年龄层观众的共鸣,豫剧演员注重与观众的互动,演出中常有“喊好”“叫座”等现场互动环节,增强了演出的趣味性和感染力,这种“活态传承”的模式让豫剧团在多元文化的冲击下依然保持活力。

河南豫剧团数量之多,是历史传承、群众需求、政策支持和文化创新共同作用的结果,它们不仅是豫剧艺术的载体,更是中原文化的重要传播者,在丰富群众文化生活、传承非物质文化遗产方面发挥着不可替代的作用。

相关问答FAQs

Q1:为什么河南民营豫剧团数量远超国有剧团?

A:民营豫剧团数量庞大的主要原因是其灵活的市场机制和广泛的基层需求,民营剧团运营成本较低,演出形式多样,多以传统戏和现代戏为主,票价亲民,能够快速响应农村和乡镇市场的演出需求,河南农村文化消费潜力大,庙会、节庆、红白喜事等活动频繁,为民营剧团提供了稳定的演出市场,政府通过购买服务、发放演出补贴等方式鼓励民营剧团发展,进一步促进了其数量增长。

Q2:河南豫剧团如何在新时代保持吸引力?

A:河南豫剧团主要通过创新内容和形式保持吸引力,积极创作现代戏和现实题材剧目,如《焦裕禄》《村官李天成》等,将时代精神融入传统艺术,贴近观众生活;融合现代舞台技术,如LED背景、灯光音效等,增强演出的视觉冲击力,注重年轻演员的培养,通过“名家传戏”“戏曲进校园”等活动培养年轻观众,并利用短视频、直播等新媒体平台传播豫剧片段,扩大受众群体,让传统艺术在新时代焕发新活力。