豫剧《桃花庵》作为传统经典剧目,下部剧情在上部窦氏被丈夫周文举抛弃、于桃花庵出家的基础上,围绕身份揭秘、情感纠葛与善恶有报展开,将个人命运与家庭伦理的矛盾推向高潮,最终以“善有善报”的结局完成对传统道德观念的诠释,下部剧情紧凑,人物情感跌宕起伏,既延续了上部对女性命运的悲悯,又通过团圆式的结局传递出对善良、宽容与家庭和解的肯定。

下部核心剧情:从身份迷雾到善恶终局

下部开篇时,窦氏已在桃花庵带发修行多年,与庵中师太陈妙善情同母女,此时的陈妙善实为周文举与窦氏的亲生女儿——当年周文举赶考途中,窦氏产女后因贫困无奈将女遗弃,被陈妙善的师父收养,取名“妙善”,多年后,周文举原配夫人病逝,他携子周子文寻亲至桃花庵,却不知窦氏与妙善的真实身份,由此引发了一系列阴差阳错的误会与冲突。

剧情的核心矛盾围绕“认亲”展开:周子文因寻母心切,误将妙善当作窦氏的“义女”,而妙善虽知晓自己身世,却因怨恨周文举当年的薄情,始终不肯相认,窦氏见妙善与周子文亲近,心中隐约不安,却又因身份未明不便直言,周文举的仆人周福无意中透露了当年遗弃女婴的细节,窦氏与妙善母女相认的线索逐渐清晰。

高潮部分发生在“庵堂对质”一戏:周文举因妙善不肯认父,怒斥其“不孝”,妙善则当场拿出当年遗弃时的信物(半块玉佩),与窦氏所持的另一半玉佩合二为一,母女身份彻底曝光,周文举震惊之余,对窦氏的愧疚达到顶点,跪地忏悔;窦氏虽心结未解,却念及多年夫妻情分与妙善的感受,最终选择原谅,妙善与周子文兄妹相认,窦氏重返周家,一家团圆,而当年逼迫周文举赶考的恶人(如周文举的舅舅)也受到了应有的惩罚,善恶分明,因果昭彰。

人物命运与主题升华

下部通过人物关系的转变,深化了“因果报应”“宽容救赎”的主题,窦氏从上部“被弃的悲情者”转变为下部“主动原谅的守护者”,她的原谅并非懦弱,而是历经沧桑后的释然——对周文举的愧疚,对妙善的疼爱,让她超越了个人恩怨,选择以宽容化解仇恨,陈妙善的身世揭秘则打破了“义女”与“亲女”的身份隔阂,她的“怨恨”最终在血缘与亲情面前消解,体现了“血浓于水”的伦理观念,周文举的形象也从上部“负心郎”转变为下部“忏悔者”,他的愧疚与赎罪,完成了对“浪子回头”的诠释。

为更清晰地展现人物命运走向,可参考下表:

| 人物 | 身份变化 | 关键事件 | 结局 |

|---|---|---|---|

| 窦氏 | 被弃女子→桃花庵师太→周家主母 | 母女相认、原谅周文举 | 重返周家,家庭圆满 |

| 陈妙善 | 被弃女婴→窦氏义女→周家女儿 | 信物相认、与周子文兄妹团聚 | 认祖归宗,继承窦氏遗志 |

| 周文举 | 负心丈夫→忏悔丈夫→慈父 | 身份揭露、跪地赎罪 | 得到原谅,家庭团聚 |

| 周子文 | 寻子少年→窦氏亲子→妙善兄长 | 误会澄清、兄妹相认 | 孝顺父母,家族和睦 |

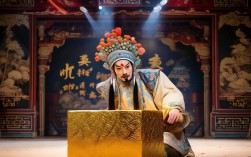

艺术特色:豫剧韵味与情感张力

下部在艺术呈现上充分体现了豫剧“以情带戏、以戏促情”的特点,唱腔设计上,窦氏的核心唱段《桃花庵里桃花开》以“豫东调”为基础,旋律悲怆中带着坚韧,通过“慢板”与“流水板”的转换,展现她从回忆往事到释然心结的心路历程;妙善的唱段《玉佩合血泪双流》则融入“豫西调”的婉转,用“哭腔”表达身世之痛与认亲后的喜悦,情感层次丰富,表演上,“庵堂对质”一戏中,窦氏与周文举的“跪拜”动作设计极具冲击力——窦氏缓缓跪下,既是原谅,也是对命运的接纳;周文举伏地痛哭,将悔恨之情推向极致,台下观众无不为之动容。

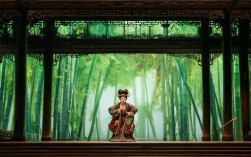

舞台布景方面,“桃花庵”的场景贯穿始终,桃花从“凋零”(上部)到“盛开”(下部)的意象变化,暗示着从悲到喜的情感转折,庵中的“蒲团”“经幡”等道具,既营造出宗教氛围,也象征窦氏的修行与救赎;而周家“府邸”的布景则代表世俗的团圆,与桃花庵的清冷形成对比,凸显“出世”与“入世”的融合。

相关问答FAQs

Q1:《桃花庵》下部中,窦氏原谅周文举的情节是否显得过于理想化?

A1:从戏剧逻辑来看,窦氏的原谅并非“理想化”,而是人物性格与主题需求的统一,上部中,窦氏虽被抛弃,但始终保持着善良的本性(如抚养妙善);下部她选择原谅,并非忘记伤痛,而是超越了个人恩怨——妙善的认亲让她看到了“血缘”与“亲情”的珍贵,而周文举的真诚忏悔也让她感受到了“赎罪”的可能,这种原谅既符合传统戏曲“大团圆”的审美追求,也体现了“宽容”这一核心价值观,是对人物精神境界的升华。

Q2:陈妙善作为“被弃女婴”,为何最终能原谅父亲周文举?

A2:妙善的“原谅”经历了从“怨恨”到“理解”的转变,初期,她对周文举的怨恨源于“被遗弃”的创伤,但随着身世揭秘,她逐渐意识到周文举当年的“负心”并非全然出于恶意(如周文举的舅舅逼迫赶考、家庭贫困等客观因素),更重要的是,窦氏的宽容与周子文的真诚(如主动认她为妹)让她感受到了“家庭”的温暖,血缘的纽带最终战胜了怨恨,她的原谅,既是对母亲的尊重,也是对“亲情”的接纳,体现了年轻一代对传统伦理观念的继承与超越。