河南豫剧作为中原文化的瑰宝,常以历史题材为载体,演绎王朝更迭、忠奸善恶的故事,王莽篡朝”系列剧目便是其中的经典,这类剧目以西汉末年王莽篡汉建立新朝的历史为背景,通过戏曲艺术的再创作,将复杂的历史事件转化为跌宕起伏的舞台故事,既承载着民间对历史兴替的反思,也展现了豫剧独特的艺术魅力。

历史背景与题材源起

“王莽篡朝”的历史原型可追溯至西汉末年的社会动荡,西汉后期,土地兼并严重,阶级矛盾尖锐,外王氏家族逐渐掌权,王莽以外戚身份崛起,以“谦恭俭让”的伪善形象博取声望,最终通过“禅让”方式夺取政权,建立新朝(公元8年—23年),其改革“托古改制”不切实际,加之自然灾害频发,最终引发赤眉、绿林等农民起义,刘秀起兵复汉,建立东汉,这段历史本身充满戏剧冲突:权力更迭的诡谲、忠臣义士的抗争、底层百姓的苦难,为豫剧创作提供了丰富的素材。

豫剧中的“王莽篡朝”题材并非严格遵循史书,而是融合民间传说、话本小说和戏曲创作的想象,形成“以史为骨、以戏为肉”的艺术表达,剧作多聚焦王野心膨胀、毒杀平帝、篡位称帝、刘秀起兵等关键情节,通过强化人物性格冲突和伦理矛盾,增强故事的观赏性和教育意义。

豫剧中的“王莽篡朝”剧目与剧情梗概

豫剧表现“王莽篡朝”的剧目主要有《王莽篡汉》《刘秀告状》《铜台破》等,各剧目侧重点不同,但核心情节围绕“篡位”与“反篡”展开。

以《王莽篡汉》为例,全剧可分为“篡位前”“篡位中”“篡位后”三部分。

- 篡位前:刻画王莽的伪善与野心,他早年拜官为吏,表面恭敬孝顺,暗地结党营私;为排除异己,设计陷害忠臣,如诬杀大将军王凤、逼死汉成帝妃子赵飞燕等;同时以“复古改制”为名笼络人心,收买士族,为篡位铺路。

- 篡位中:聚焦“禅让”闹剧,王莽毒杀汉平帝(一说篡位后杀),立孺子婴为傀儡,自称“摄皇帝”;又指使心臣制造“天命所归”的祥瑞,逼迫太皇太后王政君交出传国玉玺,正式登基称帝,改国号为“新”。

- 篡位后:展现统治危机与反抗,王莽的“井田制”“五均六筦”等改革加剧社会动荡,百姓流离失所;南阳刘秀起兵复汉,联合绿林军、赤眉军与王莽军队展开激战,最终昆阳之战以少胜多,王莽被杀,新朝覆灭,东汉建立。

《刘秀告状》则从刘秀视角切入,讲述其母为王莽所害,刘秀幼年逃亡,长大后状告王莽篡位之罪,联合忠臣义士反抗的故事,强化了“正义必胜”的主题。

豫剧表现“王莽篡朝”的艺术特色

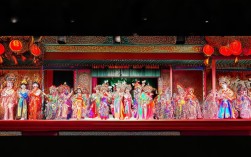

豫剧在演绎“王莽篡朝”时,充分发挥了“唱、念、做、打”的综合艺术优势,通过唱腔设计、人物塑造、舞台呈现等手法,将历史故事转化为生动的舞台形象。

唱腔:以声塑人,凸显性格

豫剧唱腔分豫东调、豫西调等,不同角色根据性格选择不同声腔,王莽作为奸雄,多采用豫东调的“炸音”和“滑音”,唱腔高亢急促,表现其野心勃勃、阴险狡诈;如篡位时的唱段“我坐龙墩心欢畅,全凭文武保朝纲”,通过拖腔和重音强调其得意忘形;而面对忠臣质问时,则以低沉的“寒韵”表现其色厉内荏,刘秀作为正面角色,多用豫西调的“慢板”和“二八板”,唱腔悲壮婉转,如“母仇未报心不甘,誓杀国贼锦江山”,抒发其忍辱负重、矢志复汉的决心。

念白:方言入戏,增强代入感

豫剧念白以河南方言为基础,生活气息浓厚,王莽的念白多带虚伪的“官话”,如自称“老臣”时语气谦卑,谈及篡位时又暗藏杀机;而老臣苏献等忠臣的念白则慷慨激昂,如“王莽贼子篡汉室,我等食汉禄岂可负君”,通过方言的抑扬顿挫凸显人物立场。

表演:身段程式,塑造典型形象

豫剧表演讲究“程式化”,通过特定身段和动作塑造人物,王莽的“奸臣”形象常以“白脸”勾脸谱(戏曲中奸臣的典型妆容),动作多“踱步”“捋须”,表现其心机算尽;篡位时的“登基”仪式,结合“甩袖”“整冠”等程式,强化其窃取权力的虚伪感,刘秀的“生角”形象则以“俊扮”为主,动作沉稳有力,如“起兵”时的“亮相”,展现其英雄气概,武戏方面,“昆阳之战”等场面通过“开打”“翻跌”等技巧,营造紧张激烈的氛围,成为展示演员功底的高光时刻。

思想内涵与民间评价

豫剧“王莽篡朝”剧目并非简单的历史复述,而是融入了民间价值观和伦理判断,其核心思想体现在三方面:

一是“忠奸对立”,以王莽代表“奸”,以刘秀、苏献等代表“忠”,通过忠臣被害、奸臣得势的情节,批判背叛皇权、篡夺正统的行为;二是“天人感应”,王莽篡位后“天降异象”(如蝗灾、旱灾),最终兵败身死,体现“得道多助,失道寡助”的朴素唯物史观;三是“因果报应”,王莽最终死于乱军之中,家族被诛,警示后人“多行不义必自毙”。

在民间,这类剧目常被赋予“教化”功能,通过舞台形象让观众直观感受“忠”与“奸”的后果,强化对“正统”和“伦理”的认同,王莽的“伪善”与“野心”,也成为后世对人性的警示,至今仍有现实意义。

表格:豫剧《王莽篡汉》经典情节与艺术手法对应

| 情节节点 | 核心冲突 | 艺术手法表现 | 人物形象塑造 |

|---|---|---|---|

| 王莽毒杀平帝 | 篡权 vs 忠义 | 唱腔:豫东调“快二八板”,节奏急促;念白:压低声音,阴森狠毒;动作:袖中藏毒,眼神闪烁 | 阴险狡诈,为达目的不择手段 |

| 逼迫王政君交玺 | 强权 vs 威严 | 身段:王莽“跪求”实为威逼,王政君“颤抖”交印;唱腔:王莽假意悲情,王政君悲愤控诉 | 王莽伪善外露,王政君无奈妥协 |

| 昆阳之战 | 复兴 vs 残暴 | 武打:刘秀方“翻跌”“串刀”,王莽方“败阵”“逃窜”;配乐:急促锣鼓渲染紧张气氛 | 刘秀英勇果敢,王莽外强中干 |

相关问答FAQs

豫剧中的“王莽篡朝”与正史记载有哪些主要差异?

答:豫剧为增强戏剧性,对历史进行了艺术加工,一是人物性格脸谱化,正史中王莽早年有“勤学”“谦恭”的一面,剧中则突出其“奸诈”,弱化复杂性;二是情节虚构,如“刘秀告状”“王莽撵刘秀”等桥段为民间传说,无史实依据;三是伦理强化,剧中加入王莽与母亲、妻子的冲突(如王母劝谏被拒),突出“篡逆”的伦理错误,而正史中此类记载较少,这些差异使故事更符合戏曲“善恶分明、冲突激烈”的审美需求。

豫剧“王莽篡朝”剧目为何能长期流传?

答:其流传原因有三:一是题材契合民间心理,王朝更迭、忠奸斗争的故事易引发观众共鸣;二是艺术形式生动,豫剧高亢的唱腔、夸张的表演、方言的运用,使人物形象鲜活;三是教化功能与娱乐性结合,既通过“善恶有报”传递价值观,又通过武打、唱段等提供审美享受,剧目中“刘秀复汉”的情节,与河南作为“东汉发源地”的地域文化认同相关,增强了本地观众的亲切感,使其成为豫剧舞台上的经典保留剧目。