“失空斩”是京剧传统经典剧目,由《失街亭》《空城计》《斩马谡》三出独立又环环相扣的戏组合而成,完整展现了诸葛亮第一次北伐过程中的关键事件,既有军事谋略的博弈,也有人物命运的沉浮,是京剧“三国戏”中极具代表性的组合剧名。“失”对应《失街亭》,讲蜀汉将领马谡刚愎自守,拒听王平劝阻,导致街亭失守,致使诸葛亮北伐全局受挫;“空”对应《空城计》,诸葛亮在西城兵力空虚时,以沉着冷静的姿态设空城计,智退司马懿大军;“斩”对应《斩马谡》,为严肃军纪,诸葛亮挥泪斩守将马谡,展现其“军法无私”与“爱才痛才”的复杂心境,三出戏以“街亭失守”为开端,引出“空城退敌”的智谋,最终落脚于“执法斩将”的决绝,形成“因失致险、以智解危、依法治军”的完整叙事链,既独立成篇又浑然一体,共同塑造了诸葛亮“智绝”与“仁义”交织的立体形象。

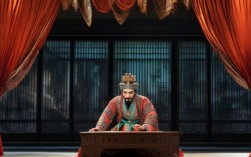

从艺术特色看,“失空斩”三出戏在表演上各具亮点又相互呼应。《失街亭》以“唱念做打”展现马谡的狂妄与王平的沉稳,尤其是马谡失街亭后的悔恨与诸葛亮得知噩耗时的震怒,形成强烈的戏剧冲突;《空城计》则以“静”制“动”,诸葛亮抚琴、焚香,司马懿疑兵、退兵,通过眼神、身段与唱腔的细腻配合,将“空城”中的心理博弈演绎得淋漓尽致;《斩马谡》则重“情”与“法”的碰撞,诸葛亮“斩”时的“挥泪”“抚琴”“祭奠”,将执法的严厉与内心的痛苦层层递进,唱腔如“见马谡怒难消泪流满面”等段,成为京剧老生行当的经典,在人物塑造上,三出戏共同构建了诸葛亮“多智而近妖,严律而近仁”的特质:他既有“失街亭”后的无奈与反思,也有“空城计”中的从容与智慧,更有“斩马谡”时的决绝与悲悯,使这一形象超越单纯的“军师”符号,成为忠诚、智慧与责任的象征。

从文化内涵看,“失空斩”的组合不仅是对三国历史的艺术化呈现,更蕴含着中国传统文化的价值观,其一,“法度与情义”的平衡:诸葛亮斩马谡虽严酷,却维护了军队的纪律,体现了“国法无私”的准则;而其“挥泪”之举,又暗含对人才的惜护,彰显儒家“仁”的内核,其二,“谋略与人心”的较量:空城计的成功,不仅是诸葛亮智谋的胜利,更是对司马懿“多疑”心理的精准把握,展现了“知己知彼”的博弈智慧,其三,“个体与集体”的抉择:马谡的个人失误导致全局被动,凸显了战争中“局部服从整体”的重要性,也暗含对“责任”与“担当”的思考,这些主题跨越时代,至今仍能引发观众共鸣。

为更直观呈现“失空斩”三出戏的核心关联,可参考下表:

| 剧名 | 核心事件 | 主要人物 | 主题思想 | 表演亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 《失街亭》 | 马谡拒谏失守街亭 | 诸葛亮、马谡、王平 | 戒骄戒躁、服从军令 | 马谡的狂妄与诸葛亮的震怒 |

| 《空城计》 | 诸葛亮设空城计退司马懿 | 诸葛亮、司马懿、司马师 | 智慧胆识、心理博弈 | 诸葛亮抚琴的沉稳与司马懿的疑虑 |

| 《斩马谡》 | 诸葛亮挥泪斩马谡 | 诸葛亮、马谡、蒋琬 | 军法无私、情法难两全 | “挥泪斩”的悲情与唱腔感染力 |

相关问答FAQs

Q1:“失空斩”作为组合剧名,为何不按时间顺序直接命名为“街亭、空城、斩马谡”?

A1:“失空斩”的命名方式体现了京剧“以核心动作概括剧情”的传统。“失”“空”“斩”均为单字动词,简洁有力,分别对应三出戏中最具戏剧张力的核心情节——街亭“失”守、西城“空”计、马谡被“斩”,这种命名既突出了每出戏的关键冲突,又通过动词的递进关系(“失”引发危机,“空”化解危机,“斩”终结危机),暗示了情节的因果逻辑,比单纯罗列剧名更具艺术概括性和记忆点,符合京剧“以简驭繁”的美学特征。

Q2:《空城计》中诸葛亮抚琴时,为何要让童儿打扫城门?这一细节有何深意?

A2:童儿打扫城门是《空城计》中极具匠心的细节,其作用有三:一是营造“日常化”假象,通过扫地、拂尘等悠闲动作,强化“城内无兵”的假象,让司马懿误以为蜀军从容不迫,从而加深疑虑;二是反衬诸葛亮的沉着,童儿的自然与诸葛亮抚琴的镇定形成呼应,共同构建“空城”的“非紧张”氛围,避免因城门紧闭、鸦雀无声而暴露心虚;三是暗藏心理暗示,司马懿见童儿扫地,会误以为诸葛亮早有准备(如埋伏),因“多疑”而不敢轻举妄动,这一细节将诸葛亮的“心理战”推向极致,成为空城计成功的关键伏笔。