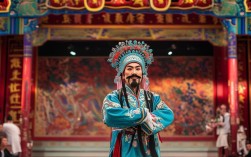

京剧作为国粹,其老生行当流派纷呈,而杨派以其醇厚苍劲、内敛深沉的艺术风格独树一帜,创始人杨宝森先生塑造的诸葛亮形象,尤其是《空城计》中“我本是卧龙”的经典唱段,成为无数戏迷心中的巅峰演绎,这段唱腔不仅是杨派艺术的精华凝聚,更将诸葛亮的儒雅、从容与智谋刻画得入木三分,堪称京剧老生唱腔的教科书级范本。

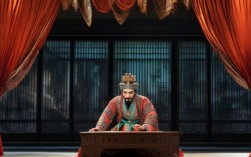

“我本是卧龙冈散淡的人”出自《空城计》核心场景:马谡失守街亭,司马懿大军兵临西城,诸葛亮无兵可守,却以空城计智退敌军,城楼上,他焚香抚琴,表面悠闲自得,实则内心波涛暗涌,这段唱腔正是诸葛亮在抚琴间隙的自述,既是对平生志向的回溯,也是临危不乱时的心境流露,杨宝森先生的演绎,将这一复杂心理层次展现得淋漓尽致——唱词看似平淡,却暗藏机锋;旋律看似舒缓,却张力十足,字里行间既有“躬耕南阳”的散淡,更有“扭转乾坤”的笃定。

杨派唱腔的核心在于“韵味醇厚,寓巧于拙”,这一特质在“我本是卧龙”唱段中体现得尤为突出,在吐字上,杨宝森先生讲究“字正腔圆,以字带腔”,每个字都如珠玉般清晰饱满,卧龙冈”三字,“卧”字用脑后音发声,苍劲有力,仿佛诸葛亮的沉稳性格;“龙”字拖腔婉转,尾音下沉,暗含深藏不露的锋芒;“冈”字干脆利落,收音轻而不飘,尽显隐士的洒脱,这种“咬字如啖果”的处理,让唱词与人物身份、心境高度统一,听者仿佛能看到诸葛亮抚琴时目光深邃、气定神闲的神态。

在行腔与气口的运用上,杨派追求“抑扬顿挫,气韵贯通”,这段唱腔以【西皮原板】为基础,节奏平稳却不呆板,杨宝森通过巧妙的气口分割,让旋律在“散淡”与“智谋”之间自然流转,凭阴阳如反掌保定乾坤”一句,“凭阴阳”三字短促有力,展现诸葛亮对时局的精准把控;“如反掌”三字拖腔舒展,节奏渐慢,仿佛在回望自己“运筹帷幄之中”的过往;“保定乾坤”四字则音量渐强,气势上扬,凸显其匡扶汉室的决心,气口的切换如呼吸般自然,既避免了唱腔的拖沓,又让情感表达张弛有度,尤其在“退司马”三字后,他巧妙运用一个“偷气”,让接下来的“保汉家”唱得铿锵有力,仿佛诸葛亮已稳操胜券,胸有成竹。

杨派唱腔的“脑后音”与“擞音”技法,为这段唱段增添了独特的艺术魅力。“脑后音”的运用让声音穿透力更强,如“我本是卧龙冈散淡的人”中的“散淡”二字,通过脑后音的共鸣,唱出诸葛亮远离纷争的淡泊,却又暗藏“非淡泊无以明志”的深意;“擞音”则如微妙的颤音,在“论阴阳如反掌”的“反”字上轻轻一抖,既避免了直白,又让唱腔多了几分含蓄与回味,恰如诸葛亮表面平静下的智谋流转,这种“于无声处听惊雷”的处理,正是杨派“寓情于声,以声塑人”的精髓所在。

| 杨派唱腔技法 | 在“我本是卧龙”中的具体体现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 脑后音 | “卧龙冈”“散淡”等字的拖腔 | 增强声音穿透力,表现诸葛亮的沉稳与内敛 |

| 擞音 | “论阴阳如反掌”中的“反”字 | 增加唱腔含蓄性,暗藏智谋与机锋 |

| 气口控制 | “退司马”后的偷气,“保汉家”的强收 | 情感张弛有度,展现临危不乱的心理节奏 |

| 吐字处理 | “字正腔圆”,“卧”字苍劲,“龙”字饱满,“冈”字利落 | 字与人物心境统一,塑造儒雅隐士形象 |

除了唱腔,杨宝森先生的表演也与唱段相得益彰,他饰演的诸葛亮,身形清瘦却不失威严,手持羽扇,眼神时而望向远方(回溯平生),时而扫向城楼下(观察敌情),抚琴的动作舒缓自然,指尖的轻重缓急与唱腔的起伏完美呼应,当唱到“退司马”时,他嘴角微扬,露出一丝不易察觉的自信,正是这种“此时无声胜有声”的细节,让诸葛亮“智绝”的形象跃然台上,正如戏剧评论家所言:“杨宝森的诸葛亮,唱的是腔,塑的是魂,听者仿佛能穿越千年,看到城楼上那位‘多智而近妖’的军师在琴声中运筹帷幄。”

杨派“我本是卧龙”唱段的经典,不仅在于杨宝森先生的艺术创造,更在于其背后对京剧“写意美学”的极致追求,京剧不重形似而重神似,这段唱腔通过声音的抑扬顿挫、气韵的流转,将诸葛亮的“空城计”心理——表面散淡、内里机警,表面从容、暗藏锋芒——刻画得入木三分,这种“以声传情,以情带境”的艺术手法,让百年后的听众依然能感受到跨越时空的震撼,杨派传人如张学津、叶蓬等,均以继承和发扬这段唱腔为己任,让“我本是卧龙”的艺术魅力持续绽放,成为京剧老生行当永不褪色的瑰宝。

相关问答FAQs

问:杨派演唱“我本是卧龙”时,为何特别强调“脑后音”的运用?

答:“脑后音”是杨派唱腔的核心技法之一,其特点是声音通过头腔共鸣,从后脑勺发出,音色浑厚、苍劲,富有穿透力,在“我本是卧龙”唱段中,“脑后音”的运用不仅符合诸葛亮“隐士”的身份——散淡、沉稳,更能通过声音的厚重感,暗示其深藏不露的智谋与威严,卧龙冈”的“卧”字,用脑后音处理,既避免了声音的轻飘,又让人物形象瞬间立住,听者能感受到诸葛亮虽隐居南阳,却早已胸怀天下,这种“声如其人”的处理,正是杨派“以声塑人”的独到之处。

问:与其他流派(如余派、马派)相比,杨派“我本是卧龙”唱段的独特性体现在哪里?

答:余派(余叔岩)唱腔以“细腻含蓄、刚柔并济”著称,其“我本是卧龙”更侧重诸葛亮的“儒雅与书卷气”,旋律起伏较小,讲究“润腔”的精巧;马派(马连良)则风格洒脱流畅,唱腔明快跳跃,更突出诸葛亮的“洒脱与机变”,节奏处理上更灵活,而杨派(杨宝森)的独特性在于“苍劲醇厚、内敛深沉”,通过“脑后音”“擞音”等技法,唱出人物的“分量感”,尤其是对“散淡”与“智谋”的平衡处理——表面是隐士的闲适,内里是军师的决断,这种“于平淡中见奇崛”的艺术效果,让杨派的演绎更具历史厚重感与人格魅力,成为京剧老生唱腔中“沉稳派”的典范。