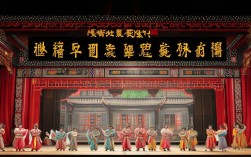

晋剧《赵氏孤儿》作为山西地方戏曲的经典代表,改编自元杂剧《赵氏孤儿大报仇》,以春秋时期晋国“下宫之难”为历史背景,通过忠奸斗争、舍生取义的悲壮故事,展现了中华传统伦理中的忠义精神,全剧结构紧凑,人物鲜明,唱腔高亢激越,极具晋剧“梆子腔”的独特韵味,数百年来久演不衰,成为晋剧艺术的标志性剧目。

剧情围绕赵氏家族的灭门惨案展开:晋灵公时期,奸相屠岸贾专权,与忠臣赵盾不和,屠岸贾假传君命,抄斩赵氏满门,仅存庄姬公主所生的婴儿——赵氏孤儿,公主临终前将孤儿托付于草泽医生程婴,程婴与退休老臣公孙杵臼商议,定下“李代桃僵”之计:程婴献出亲生儿子顶替孤儿,公孙杵臼带着假孤儿藏匿山中,屠岸贾搜孤不得,怒杀公孙杵臼及程婴之子,二十年后,孤儿赵武长大成人,程婴以“血书”揭露真相,赵武在忠臣魏绛的辅佐下,诛杀屠岸贾,为赵氏家族平反冤案,完成了忠奸善恶的终极审判。

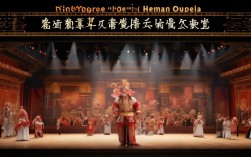

剧中人物塑造极具张力:程婴从草泽小医到忍辱负重的“义士”,其唱腔以“苦音”为主,如“劝千岁杀字休出口”一段,旋律苍凉悲愤,将内心的挣扎与决绝展现得淋漓尽致;公孙杵臼则刚烈忠义,临刑前的“大登殿”唱段慷慨激昂,凸显舍生取义的气节;奸相屠岸贾脸谱白面獠牙,表演阴狠毒辣,与忠义形象形成鲜明对比;而赵武的成长弧光,则从懵懂少年到复仇明君,体现了“正义必胜”的朴素价值观,晋剧表演中,“甩发”“髯口功”“翎子功”等程式化动作的运用,如程婴得知亲子被害时的“甩发”颤抖,公孙杵臼痛斥奸佞时的“髯口”抖动,极大地增强了戏剧的感染力。

从艺术特色看,晋剧《赵氏孤儿》充分展现了“中路梆子”的音乐魅力,其唱腔以“七字句”“十字句”为主,板式丰富,如【慢板】的抒情叙事、【垛板】的铿锵有力、【流水板】的急促紧张,配合板胡、唢呐、锣鼓等乐器,营造出强烈的戏剧冲突,尤其是程婴与公主的“对唱”段落,通过男女声腔的交替呼应,将托孤的悲怆与沉重推向高潮,剧本注重“以情动人”,如程婴背负“卖主求荣”骂名的隐忍、公主骨肉分离的绝望,均通过细腻的唱词与表演,让观众深刻感受到人性的复杂与崇高。

作为晋剧的“骨子老戏”,《赵氏孤儿》不仅承载着山西地方文化的记忆,更成为传统戏曲“忠孝节义”伦理观念的载体,从清代晋中班社的演出,到现代院团的舞台改编,该剧始终以“复仇”与“救赎”为核心,探讨个体在命运洪流中的道德选择,其艺术价值与文化影响力跨越时空,至今仍是中国戏曲舞台上不可或缺的经典之作。

相关问答FAQs

Q1:晋剧《赵氏孤儿》与京剧等其他剧种的版本相比,有何独特之处?

A1:晋剧《赵氏孤儿》更注重“晋味”的体现,唱腔上以晋剧特有的“苦音”和“欢音”为基础,程婴的唱段如“走雪山”等,旋律高亢苍凉,带有山西民歌的质朴韵味;表演上,程婴的“丑角”处理更贴近山西民间小人物的智慧与市井气息,如“摔杯”等动作夸张而生活化;晋剧的舞台布景相对简洁,更注重演员的“唱念做打”,以程式化动作传递情感,整体风格更显粗犷豪放,与京剧的“精致化”形成对比。

Q2:程婴“献子”的行为在现代价值观下是否值得肯定?如何理解这一角色的复杂性?

A2:程婴的“献子”行为需置于特定历史背景下理解:在“忠君爱国”的传统伦理中,保全赵氏血脉不仅是个人义举,更是维系国家正义的象征,他背负“卖主求荣”的骂名,承受丧子之痛,牺牲个人名誉与家庭幸福,这种“小我”对“大义”的取舍,体现了传统士人的担当,从现代视角看,其行为虽涉及伦理困境,但动机是出于对奸佞的反抗和对正义的坚守,其悲剧性恰恰凸显了个体在极端环境下的道德抉择,具有超越时代的思考价值——即“为了更大的善,是否可以牺牲个体的善”,这一复杂性使程婴成为戏曲史上最具深度的人物形象之一。