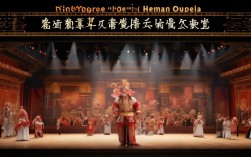

豫剧作为中国戏曲的重要剧种之一,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的题材和鲜明的地域特色深受观众喜爱,而《拉荆笆》作为豫剧传统剧目中的经典生活小戏,更是以其质朴的叙事、鲜活的人物和浓郁的乡土气息,成为展现豫剧艺术“接地气”特质的重要载体,所谓“全集”,并非指单一剧目的完整收录,而是涵盖不同时期、不同流派、不同表演版本的《拉荆笆》演出版本、剧本整理、音像资料及相关研究文献的总称,为观众和研究者提供了全方位了解这部剧目的窗口。

剧目背景与剧情梗概

《拉荆笆》的故事背景设定在黄河流域的农村,聚焦普通农民的家庭生活与伦理纠葛,是豫剧“三小戏”(小生、小旦、丑)的典型代表,全剧以“拉荆笆”这一农耕劳动为线索,通过一对年轻夫妻与老父的家庭矛盾,展现了传统社会中的家庭责任感、夫妻情谊与孝道文化的碰撞与融合。

剧情大致如下:青年农民王大春与妻子李氏勤劳持家,但大春之父王老汉因年迈体衰,无法再参与重体力劳动,常在家中唉声叹气,一日,王老汉见大春夫妻早出晚归拉荆笆(一种用于平整土地的农具)劳作,心生愧疚,认为自己是家庭累赘,便偷偷收拾行李欲离家出走,李氏发现后,一面好言劝慰公公,一面与大春商量,决定由夫妻二人共同承担家庭重担,让老汉安心养老,王老汉见儿媳孝顺、儿子体贴,感动落泪,一家人重归于好,共同拉荆笆投入春耕,象征着家庭团结与劳动致富的希望。

全剧没有复杂的情节冲突,却通过“拉荆笆”这一日常劳动,将家庭伦理、亲情温暖与乡土生活紧密相连,传递了“家和万事兴”“勤劳立身”的传统价值观,这正是其历经百年仍被传唱的原因。

艺术特色与表演风格

《拉荆笆》的艺术魅力在于其对豫剧传统表演程式的巧妙运用与生活化表达的完美结合,具体体现在唱腔、表演、音乐、服饰等多个方面。

唱腔:质朴中见真情

豫剧的唱腔以豫东调、豫西调为主,《拉荆笆》多采用豫东调,其特点是高亢明亮、节奏明快,贴近农民的语言习惯,剧中李氏的唱段如《劝公爹》一段,旋律流畅,用词朴实,如“荆笆拉来土生金,勤俭持家过光阴”,既符合农村妇女的身份,又传递出勤劳持家的道理;王老汉的唱段则多用苍劲的“老生腔”,如《叹家计》一段,拖腔婉转,充满无奈与愧疚,将老农的复杂心理刻画得淋漓尽致,全剧唱腔无过多华丽修饰,却因情感真挚而直抵人心。

表演:生活化的“做”与“念”

作为生活小戏,《拉荆笆》的表演注重“生活化”,演员的一招一式均源于农村劳动,拉荆笆”的动作,演员需模仿肩扛荆笆、弓步前行、相互配合的劳动场景,步伐稳健有力,配合梆子节奏,既有舞蹈美感,又充满生活气息,王老汉“收拾行李”的细节,通过颤抖的双手、欲言又止的表情,将老人的矛盾心理外化;李氏“劝慰公公”时,轻拍老人肩膀、递茶倒水的动作,尽显儿媳的温柔体贴,这些“做派”没有程式化的夸张,却因真实而让观众产生共鸣。

音乐与伴奏:乡土气息浓郁

《拉荆笆》的音乐伴奏以豫剧传统文场、武场为主,文场板胡、二胡、笙等乐器旋律悠扬,武场梆子、板鼓、锣鼓铿锵有力,尤其在“拉荆笆”的劳动场景中,通过节奏明快的锣鼓点模拟劳动号子,营造出热火朝天的田间氛围,让观众仿佛置身于黄河岸边的春耕现场。

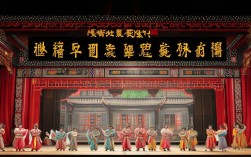

服饰与道具:贴近农村生活

剧中人物的服饰均为农村常见装扮:王大春身着粗布短打,腰系布带,脚蹬草鞋;李氏梳着农家妇女的发髻,穿着蓝布衫、青裤子;王老汉则穿灰布长衫,外罩坎肩,凸显老年农民的朴实,道具“荆笆”用真实的荆条编织而成,既符合剧情需要,又增强了舞台的真实感。

《拉荆笆》全集版本概览

“《拉荆笆》全集”涵盖了不同时期、不同艺术流派的演出版本,这些版本在保留原剧情的基础上,因表演风格、音乐改编、舞台呈现的差异,呈现出多样化的艺术面貌,以下是部分代表性版本的梳理:

| 版本名称 | 演出团体/主演 | 年代 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 传统民间戏班版本 | 豫西某农村戏班(主演不详) | 清末-民国 | 保留原始“草台班”风格,表演质朴粗犷,唱词多方言,注重即兴发挥,贴近农民生活。 |

| 常香玉改编版 | 常香玉及其弟子 | 1950年代 | 剧情精炼,唱腔融入豫西调元素,李氏唱段更具抒情性,音乐伴奏加入少量西洋乐器,增强表现力。 |

| 河南豫剧院一团版 | 唐喜成、阎立品等 | 1960-70年代 | 表演规范化,王老汉的“老生”唱腔更具代表性,舞台布景采用写实风格,突出农村环境。 |

| 现代改编版 | 河南省豫剧三团 | 2010年后 | 融入现代舞台技术(如LED背景灯光),剧情加入环保、家庭和谐等新主题,音乐尝试与流行元素结合。 |

| 非遗传承教学版 | 河南省戏曲学校 | 2020年代 | 注重基本功教学,详细拆解“拉荆笆”等动作,附唱腔教学视频,用于传统戏曲传承。 |

文化价值与当代意义

《拉荆笆》虽是一部小戏,却承载着丰富的文化内涵,它是农耕社会生活的缩影,剧中“拉荆笆”“春耕”等场景,真实再现了黄河流域农民的劳动方式与生存智慧,为研究传统农村社会提供了鲜活的文化样本,剧中传递的“孝老爱亲”“勤劳致富”等价值观,与当代社会倡导的“家庭美德”“劳动精神”高度契合,具有跨越时代的教化意义,作为豫剧传统剧目,《拉荆笆》的传承与发展,也为戏曲艺术的“守正创新”提供了范例——既保留传统内核,又通过现代改编贴近当代观众,让古老戏曲焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:《拉荆笆》的主要唱段有哪些?其唱腔有何特点?

A:《拉荆笆》的经典唱段包括李氏的《劝公爹》、王老汉的《叹家计》、大春的《夫妻同心》等,其唱腔特点为:以豫东调为主,旋律高亢明快,节奏规整;唱词多采用口语化表达,通俗易懂,如“荆条编成荆笆宽,拉平土地多打粮”,既符合人物身份,又朗朗上口;演唱中注重“以情带声”,如李氏劝慰公公时,唱腔温柔舒缓,王老汉愧疚时,则用苍劲的拖腔表现情绪起伏,体现了豫剧“声情并茂”的艺术追求。

Q2:与其他豫剧生活小戏(如《小二黑结婚》)相比,《拉荆笆》的独特性体现在哪里?

A:两者虽均为生活小戏,但《拉荆笆》的独特性在于:题材上,更聚焦传统农村的“家庭伦理”而非“社会变革”,核心矛盾是家庭内部代际关系与情感沟通;风格上,更具“乡土质朴感”,表演、唱腔、道具均贴近原始农村生活,无过多现代元素改编;文化内涵上,更强调“孝道”与“家庭团结”,而《小二黑结婚》则侧重于反对封建婚姻、追求自由恋爱,带有鲜明的时代批判色彩。《拉荆笆》更像一幅传统农村的“生活画卷”,而《小二黑结婚》则是反映社会变革的“时代剪影”。