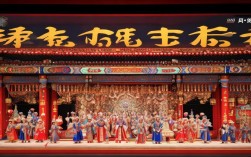

夜幕初垂时,老戏台的红灯笼在巷口明明灭灭,锣鼓声从斑驳的木窗棂里挤出来,裹着秋夜的凉意钻进耳朵,那是我第一次完整听完《铡美案》的现场,老艺人的铜锤花脸唱腔如裂帛般撕开戏台上的纱幕,包拯的黑脸在追光灯下泛着油彩的冷光——不是威严的狰狞,倒像一面照进人心的古镜,把忠奸善恶都照得棱角分明,三个多小时的戏曲,像一场穿越时空的对话,让我在锣鼓铿锵与水袖翻飞里,触摸到了一个民族千年来对“公平”二字的执念与想象。

包拯在戏曲里从来不是扁平的“清官符号”,他的黑脸、月牙额、铜铡,每一处细节都是匠人精心雕刻的“密码”,记得《铡美案》里“驸马不必巧言讲”那一段,包拯唱到“人来看过香案放”,老艺人突然一个“哇呀呀”的炸音,身子猛地前倾,乌纱帽的翅尖几乎戳到前排观众的鼻尖,那一刻我忽然明白,戏曲里的“威严”从来不是端着的架子,而是从骨子里透出来的“刚”——刚得像开封府前的石狮,任风吹雨打,眼珠子都盯着路不平处,可这刚硬里藏着柔,他审案时会蹲下身给受冤的老农系鞋带,见百姓喊冤会先摘下官帽认错,油彩下的眉宇间,总压着一丝化不开的“愁”——愁的是“天下苍生”四个字太重,重得让他连睡梦里都在翻案卷。

不同剧种的演绎,更让包拯的形象有了千面一心的灵魂,京剧的包拯唱腔如黄河奔涌,花脸的“炸音”里带着金戈铁马的铿锵,适合演“铡美案”这样的大开大合;豫剧的包拯则多了几分泥土气,梆子板的节奏里能听见市井的嘈杂,像《陈州放粮》里,他扮成老农私访,唱词里全是“俺庄稼汉”的口语,活脱脱一个从田间走出来的青天;越剧的包拯倒出奇地温柔,旦角出身的演员演包公,唱腔如江南细雨,把“打龙袍”里的君臣情、母子情唱得丝丝入扣,让人忘了那黑脸下的铁面,原也藏着滚烫的心,这些差异恰似中国戏曲的精妙——同一人物,在不同地域的文化土壤里,能长出截然不同的枝叶,可根须都扎在“为民请命”的土里。

戏曲里的包公故事,从来不只是“破案奇谭”。《铡包勉》里,包拯面对侄女的哭求,硬是铡了贪赃的侄子,临了还对嫂子下跪说“嫂娘恕罪,侄儿犯法,与民同罪”;《打龙袍》里,他借元宵节观灯之机,用一件“打烂的龙袍”讽喻皇帝昏聩,最后还跪求太后赦免,这些情节里藏着中国式政治智慧的最高理想:法律面前无贵贱,皇权也要守规矩,老艺人演《铡美案》时,陈世美搬出“公主”压人,包拯突然冷笑一声:“公主是民女,太后亦是人母!”这一句唱,像一把锤子砸在封建等级制的铁锁上——原来千百年来,中国人最期待的“青天”,从不是依附皇权的“鹰犬”,而是敢于把“天子”拉下神坛、与平民同坐“公堂”的执剑人。

锣鼓点渐歇时,戏台上的包拯已卸下油彩,可我眼前总晃动那面黑脸铜铡,它让我想起小时候看过的“秦香莲”年画,画里的包拯手持铡刀,背后是“明镜高悬”的匾额;想起老家村口的老槐树下,老人们总说“做人要像包青天,心里得揣着一杆秤”;想起新闻里那些为农民工讨薪的法官、深山里扶贫的干部,他们身上或许没有戏曲里的“铜铡”,却扛着同样的“公平”二字,原来,包拯从不是历史书里的一个名字,而是刻在中国人基因里的精神图腾——它提醒我们,无论时代如何变迁,总有一些东西不能被磨平:对弱者的同情,对不公的愤怒,对“朗朗乾坤”的向往。

走出戏场时,秋风吹得满地落叶沙沙响,像无数人在轻声合唱:“包龙图打坐在开封府……”我忽然懂了,为什么千年过去,我们还在听包青天的戏,因为那戏台上唱的,从来不是古人的故事,而是每个普通人心里都藏着的“青天梦”——梦里,没有权贵没有强权,只有一杆秤,能称得出人间善恶,一面镜,照得见天地良心。

不同剧种中包拯形象的演绎特色

| 剧种 | 扮相特点 | 唱腔特色 | 经典剧目 | 核心精神体现 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 黑脸、额绘月牙、铜铡 | 花脸“炸音”高亢,气势磅礴 | 《铡美案》《打龙袍》 | 威严刚正,不畏皇权 |

| 豫剧 | 黑脸、夸张眉眼、布衣 | 梆子板节奏明快,方言俚语入戏 | 《陈州放粮》《铡包勉》 | 亲民务实,心系百姓 |

| 越剧 | 黑脸、俊扮(旦角反串) | 唱腔婉转如水,情感细腻 | 《秦香莲》(包拯段) | 外刚内柔,重情守理 |

相关问答FAQs

戏曲中的包拯形象与历史记载的包拯有何异同?

解答:历史记载中的包拯(999年-1062年)以“刚直不阿”著称,《宋史》记载他“立朝刚毅,贵戚宦官为之敛手,闻者皆惮之”,确实有“包青天”的雏形,但戏曲对其进行了艺术加工:一是形象符号化,如黑脸、月牙(象征“日断阳,夜断阴”)、铜铡(虚构的“龙头铡”“虎头铡”“狗头铡”);二是情节戏剧化,如“铡美案”“铡包勉”等故事在正史中并无记载,而是民间传说与文人创作的结合,相同点是核心精神一致——无论是历史中的包拯还是戏曲中的包拯,都体现了“为民请命”“执法如山”的品格,这正是其跨越千年仍被传颂的关键。

为什么不同年龄层的观众对包青天戏曲的接受度有差异?

解答:这种差异主要源于文化语境与情感需求的不同,老年观众多经历过传统社会,对戏曲中的“忠孝节义”“善恶有报”有天然共鸣,他们更关注包拯的道德坚守与家国情怀,如《铡包勉》中“大义灭亲”的情节;中年观众身处社会转型期,对“公平正义”有更现实的体验,他们容易被“铡美案”中“不畏权贵”的情节打动,将其视为对现实不公的隐喻;青少年观众则更易被戏曲的冲突与人物魅力吸引,如包拯的“黑脸造型”“铜铡道具”,以及唱腔的节奏感,他们通过戏曲了解传统文化中的英雄形象,在潜移默化中接受价值观熏陶,这种“代际差异”恰恰说明,包青天戏曲在不同时代都能找到与观众对话的切口。