在中华戏曲的百花园中,河南豫剧以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的地方文化底蕴,成为中原文化的重要载体,近年来,传统戏曲与现代元素的融合创新不断涌现,刘墉下河南”题材的豫剧作品尤为引人注目,这一题材将清代名臣刘墉的民间形象与河南豫剧的艺术特色相结合,既延续了清官戏的叙事传统,又赋予了剧目浓郁的地域风情,让观众在领略戏曲魅力的同时,感受中原大地的历史底蕴与人文精神。

刘墉,民间俗称“刘罗锅”,是清代乾隆年间的政治人物,以刚正不阿、机智断案的形象深入人心,在民间传说和评书话本中,刘墉“下河南”的故事广为流传:他奉旨前往河南查赈,惩治贪官污吏,解救黎民百姓,期间穿插了“私访开封府”“智破连环案”等经典情节,这些故事因其惩恶扬善的主题、曲折跌宕的剧情,成为戏曲改编的优质素材,河南豫剧作为发源于中原的剧种,对清官题材有着天然的亲和力——从《七品芝麻官》的“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,到《包青天》的“开封有个包青天”,豫剧始终擅长通过清官形象传递民间对正义的渴望,将刘墉的故事搬上豫剧舞台,既是对传统清官戏的延续,也是对地域文化资源的深度挖掘。

在豫剧《刘墉下河南》的改编创作中,剧本打磨是核心环节,编剧在尊重民间传说的基础上,对故事进行了艺术化重构:以“查赈”为主线,串联起“码头验粮”“智斗知府”“巧救民女”等关键场次,既保留了刘墉“罗锅”外形与幽默性格的民间设定,又强化了其“铁面无私”的官员本色,例如在“码头验粮”一场中,通过刘墉与粮吏的周旋,以“斗量掺沙粮”“称验空麻袋”等细节,展现其洞察秋毫的智慧;而在“智斗知府”中,则运用豫剧特有的“对白交锋”,将刘墉的机敏与贪官的狡黠刻画得淋漓尽致,剧本语言兼顾文白雅俗,既有“为官一任,造福一方”的庄重台词,也融入了“俺刘罗锅不拍歪风邪气”等接地气的口语,既符合历史人物的语境,又贴近当代观众的审美习惯。

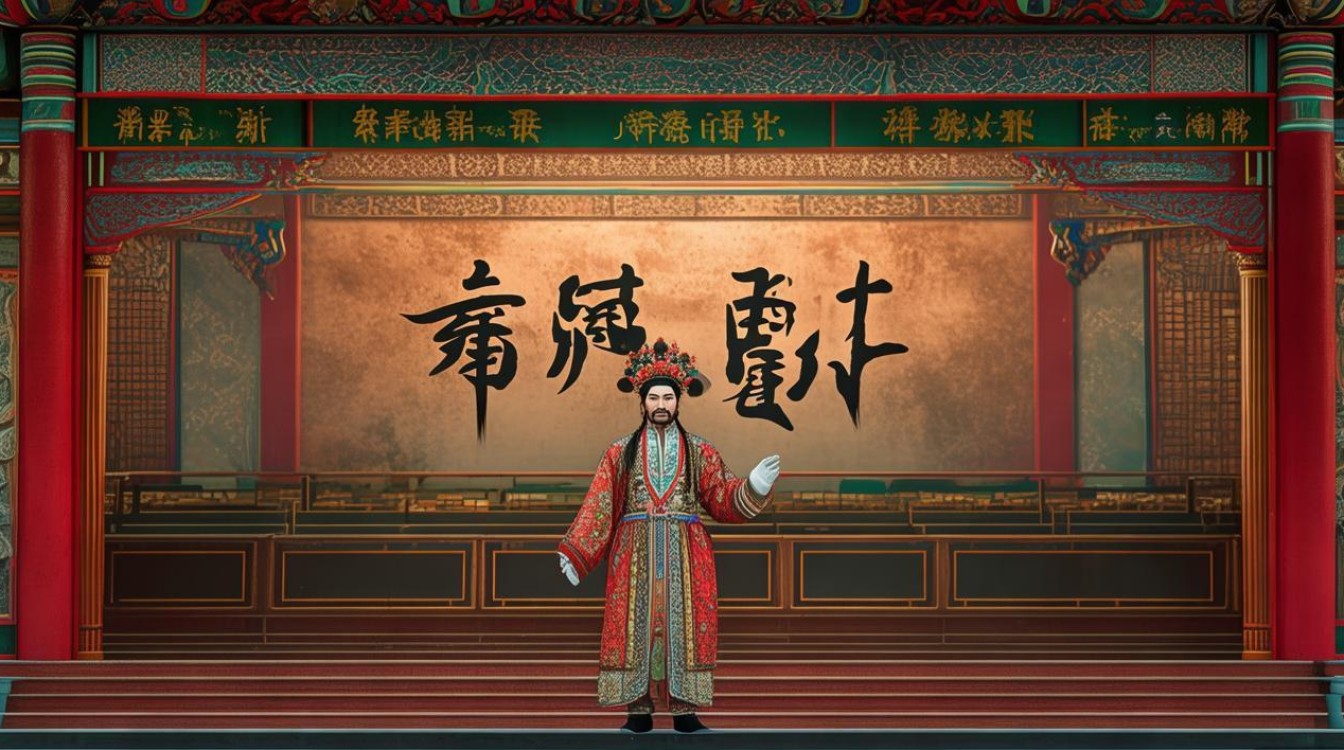

豫剧《刘墉下河南》的艺术特色,集中体现在唱腔设计与表演程式的创新上,豫剧的唱腔以“豫东调”和“豫西调”为主,前者高亢明快,后者深沉悲壮,在剧中根据人物情感灵活运用,例如刘墉在查赈初期面对民生疾苦时,采用苍劲的“豫西调”,唱出“黄河水浊流不尽,黎民泪眼望青天”,既表现其忧国忧民的情怀,又凸显豫剧唱腔的张力;而在破案后的“公堂宣判”一场,则转为明快的“豫东调”,以“明镜高悬照九州,正义从来胜邪恶”的唱段,传递惩恶扬善的爽快感,在表演上,演员充分运用豫剧的“唱念做打”基本功:刘墉的“罗锅”形象通过独特的身段设计体现,弯腰驼背却不失威严;念白融合了河南方言的韵味,如中州话的“儿化音”和“尖团字”,让人物更具地域真实感;武打场面则借鉴了豫剧“靠山吼”的表演风格,将“刘墉智擒恶差”的情节演绎得紧张刺激,文戏武唱相得益彰。

人物塑造是该剧的灵魂所在,豫剧《刘墉下河南》中的刘墉,并非脸谱化的“清官”,而是有血有肉的“人”:他既有“为国为民”的坚定信念,也会在私访时与百姓拉家常的亲和;既有面对贪官时的雷霆手段,也有对同僚“苦口婆心”的规劝,这种立体化的塑造,让刘墉的形象突破了传统清官戏的刻板印象,与之形成对比的是反面角色——河南知府严世藩,其“笑里藏刀”的伪善、“贪得无厌”的贪婪,通过“捋须冷笑”“拍案惊堂”等细节动作,被演员刻画入木三分,剧中的配角也各具特色:耿直的老船夫、机智的小民女、圆滑的师爷,这些底层人物的语言和行为充满了河南乡土气息,构成了中原社会生活的生动图景。

从文化价值来看,豫剧《刘墉下河南》不仅是一场艺术盛宴,更是一堂生动的“文化课”,剧中通过“查赈”“审案”等情节,展现了清代中原地区的社会风貌:黄河泛滥的灾难、漕运码头的繁忙、官场的腐败与民间的疾苦,为观众提供了了解历史的社会视角,刘墉“民为邦本”的执政理念,与当代“以人民为中心”的发展思想形成呼应,赋予了传统剧目现实意义,在传承方面,该剧通过“名家新唱”的模式——邀请豫剧名家担纲主演,同时融入现代舞台技术(如LED背景呈现黄河风光、灯光渲染庭审氛围),既守住了豫剧的“根”与“魂”,又吸引了年轻观众的关注,为传统戏曲的创新发展探索了路径。

豫剧《刘墉下河南》的成功,印证了“传统题材+地域特色”的巨大潜力,它让观众在熟悉的旋律中感受历史,在鲜活的形象中体会正义,在浓郁的地域风情中触摸中原文化的脉搏,正如一位老戏迷所言:“听着豫剧的梆子味,看着刘墉为百姓出头,就像回到了小时候跟着大人赶庙会看大戏的日子——这才是咱河南人的戏!”这种文化认同感,正是豫剧等传统艺术生生不息的密码。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘墉下河南》中的刘墉形象与历史人物刘墉有何不同?

A1:历史上的刘墉(1720-1804)是乾隆、嘉庆年间的官员,以书法和学问著称,官至体仁阁大学士,民间传说中“罗锅”的形象和“断案如神”的事迹多为艺术加工,豫剧《刘墉下河南》中的刘墉,是在历史原型基础上融入民间传说元素塑造的艺术形象:他外形“罗锅”、性格幽默、机智过人,擅长微服私访、惩治贪官,这些设定更符合戏曲“善恶分明、惩恶扬善”的叙事传统,与历史人物的真实形象有一定差异,但强化了其“清官”的民间认知,更具戏剧感染力。

Q2:豫剧《刘墉下河南》在音乐唱腔上有哪些创新?

A2:该剧在保留豫剧传统唱腔的基础上进行了创新:一是“声腔融合”,将“豫东调”的明快与“豫西调”的悲壮结合,如刘墉忧国时用“豫西调”低沉抒怀,胜利时用“豫东调”高亢明快,形成情感对比;二是“念白方言化”,融入河南方言的词汇和语调,如中州话的“中”“恁”等,增强地域真实感;三是“配器现代化”,在传统板胡、笙的基础上加入弦乐和打击乐,如用电子合成器模拟黄河波涛声,用架子鼓增强武打场面的节奏感,既保留了豫剧的“乡土味”,又提升了音乐的现代感和层次感。