豫剧作为中国北方最具代表性的地方剧种之一,以其铿锵的唱腔、鲜明的行当和跌宕的剧情,在中华戏曲史上占据着重要地位,而《包青天》系列故事,更是跨越千年,成为民间对正义与清廉的文化符号,近年来,随着传统戏曲的现代化传播,电影《包青天豫剧上集》应运而生,将舞台艺术的写意之美与电影镜头的写实之长巧妙融合,为观众呈现了一场既有传统韵味又具现代审美的视听盛宴,以下从剧情脉络、角色塑造、艺术特色及文化价值等方面,对这部作品展开详细解读。

剧情脉络:从端州治水到陈州查案,正义之路的初启

电影《包青天豫剧上集》以北宋年间包拯的早期仕途经历为主线,聚焦其从地方官到京官的成长历程,通过“端州断砚”“陈州放粮”两个经典故事,层层递进地展现他铁面无私、刚正不阿的品格。

开篇从包拯天圣五年进士及第后外放端州知府切入,端州以产端砚闻名,历任知府皆借机搜刮民脂,中饱私囊,包拯到任后,微服私访,发现砚工因官府强征优质砚石而家破人亡,前任知府与当地豪绅勾结,形成贪腐网络,他凭借对律法的精通和对民情的体察,巧妙设计,最终将贪官绳之以法,并立下“不取一端砚”的规矩,留下“包拯不持一砚归”的佳话,这一情节不仅展现了包拯的清廉,更铺垫了他“民为邦本”的执政理念。

随后,剧情转入“陈州放粮”,陈州大旱,颗粒无收,国舅庞昱奉旨赈灾,却与地方官员勾结,以麸糠充粮食,克扣赈灾银,导致饥民饿殍遍野,甚至出现“人相食”的惨状,仁宗皇帝得知民怨,特命包拯前往陈州查案,包拯深知此行凶险,但仍毅然领命,途中结识了因打抱不平而遭官府追捕的侠义之士展昭,展钦佩包拯为人,主动随行护卫,陈州境内,包拯再次微服私访,深入灾情最重的村落,目睹了庞昱爪牙的残暴,收集到贪腐证据,庞昱仗着国舅身份,在府中设下重重陷阱,买通官员诬陷包拯“延误赈灾,意图谋反”,并提前入宫向仁宗哭诉,反诬包拯诬陷忠良,上集结尾,包拯带着证据与庞昱的党羽周旋,矛盾激化,为下集“铡庞昱”的最终决战埋下伏笔。

整部上集以“查案—受阻—升级”为叙事逻辑,通过两个独立又关联的故事,既展现了包拯的个人能力与品格,也揭示了北宋官场的腐败与黑暗,剧情紧凑,悬念迭起,符合戏曲“起承转合”的结构特点,又通过电影剪辑增强了节奏感。

角色塑造:行当分明,性格立体

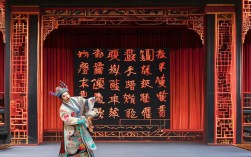

豫剧的角色塑造依赖“生旦净丑”四大行当,电影《包青天豫剧上集》严格遵循这一传统,同时通过电影表演的细节刻画,让角色更具血肉。

包拯(净行“黑头”)是全剧的核心,豫剧中的包拯多以黑脸、黑须、黑纱帽的形象出现,象征其铁面无私,电影中,演员通过唱腔、念白和身段的结合,塑造了一个刚柔并济的包拯形象,唱腔上,以“黑头”特有的“炸音”和“脑后音”为主,如端州断案时的“包龙图坐端州为民做主”,高亢激昂,既展现其威严,又流露对百姓的同情;与庞昱对峙时,唱腔转为沉稳有力,字字铿锵,凸显其不畏权势的决心,念白方面,采用中州韵,节奏分明,如面对贪官时的“你搜刮民脂,残害百姓,天理难容!”既有戏曲的韵律感,又通过电影特写让观众清晰感受到其愤怒与正义感,身段上,包拯的台步稳健,动作幅度大,如“跪拜父母官”时的躬身礼,既符合官员身份,又体现其谦逊。

展昭(生行“武生”)作为侠义之士的化身,电影中通过明快的唱腔和利落的武打动作塑造其形象,唱腔以“武生”的清亮为主,如“包大人仁心义胆,展昭愿追随左右”,展现其对包拯的敬佩与忠诚,武戏部分,结合豫剧的身段(如“鹞子翻”“旋子”)与现代武打设计,如与庞昱爪手的打斗,既保留了戏曲的写意性,又增强了视觉冲击力,成为吸引年轻观众的亮点。

庞昱(净行“白脸”)作为反派,以白脸、锦袍的形象出现,象征其奸诈与骄横,唱腔上,以“白脸”的阴险狡诈为主,如“包拯啊包拯,你敢与我国舅作对?”,尾音上挑,尽显其狂妄;念白时眼神闪烁,嘴角带笑,通过面部表情的细微变化,刻画其外强中干、色厉内荏的性格,他与包拯的对手戏,通过“一刚一柔”“一正一邪”的对比,强化了戏剧冲突。

王朝、马汉(丑行“小花脸”)等护卫角色,以诙谐的念白和夸张的动作,调节了剧情节奏,展现了包拯团队的凝聚力,丰富了群像戏。

艺术特色:传统与现代的融合

电影《包青天豫剧上集》最大的特色在于对豫剧艺术的传承与创新,既保留了戏曲的精髓,又通过电影语言拓展了表现力。

(一)唱腔与音乐:传统韵味的现代表达

电影完整保留了豫剧的经典唱腔和音乐元素,唱腔上,以【二八板】【快慢二八】【流水板】为主板式,根据剧情调整节奏:如端州断案时的【慢板】,舒缓深沉,展现包拯的深思熟虑;陈州查灾时的【快板】,急促有力,凸显其焦急与愤怒,音乐伴奏以板胡、唢呐、锣鼓为主,板胡的高亢烘托包拯的威严,唢呐的悲凉渲染灾情的惨烈,锣鼓的激昂强化冲突的紧张感,电影在传统音乐基础上加入了少量交响乐元素,如包拯决定前往陈州时,交响乐与板胡合奏,既保留了戏曲韵味,又增强了音乐的层次感,适合大银幕的听觉体验。

(二)服饰与舞台设计:写意与写实的平衡

豫剧服饰讲究“宁穿破,不穿错”,电影严格遵循这一原则:包拯的黑纱帽、红蟒袍、玉带,象征其“红脸”忠臣的身份(尽管脸谱为黑,但服饰以红为主,体现其“忠”);展昭的武生靠旗、箭衣,凸显其侠义武将的形象;庞昱的锦袍玉带,绣有蟒纹,彰显其国舅的尊贵,舞台设计上,电影采用“虚实结合”的方式:端州的砚工坊、陈州的灾村落等场景,通过实景拍摄增强真实感;而包拯升堂、与庞昱对峙等场景,则保留戏曲舞台的“一桌二椅”写意风格,背景以幕布投影呈现,既符合戏曲美学,又通过电影镜头拉近了观众与舞台的距离。

(三)镜头语言:电影叙事对戏曲的补充

与传统舞台剧相比,电影通过镜头语言的运用,丰富了叙事维度,特写镜头捕捉演员的细微表情,如包拯看到饿殍时的眉头紧锁,庞昱被揭穿时的眼神慌乱,增强了人物塑造;远景镜头展现陈州的荒凉景象(如枯黄的田野、逃难的百姓),与京师的繁华形成对比,深化了“官逼民反”的主题;蒙太奇手法将包拯的成长经历(如少年苦读、青年断案)与陈州灾情交织,叙事更灵活,让观众更全面地理解包拯的“正义之路”。

文化价值:传统戏曲的现代传承

电影《包青天豫剧上集》不仅是一部艺术作品,更是传统戏曲现代化传播的重要尝试,其一,它通过电影这一大众媒介,让更多年轻观众接触豫剧,了解其唱腔、念白、服饰等艺术特点,推动戏曲的“破圈”传播,其二,影片对《包青天》这一经典IP的改编,既保留了“清官文化”的核心内涵(正义、清廉、为民),又通过现代叙事手法赋予其新的时代意义,引发观众对“权力监督”“社会公平”等议题的思考,其三,电影为传统戏曲的产业化提供了新思路,通过“戏曲+电影”的模式,既保留了戏曲的艺术性,又提升了商业价值,为传统戏曲的传承与发展注入了新活力。

相关问答FAQs

电影《包青天豫剧上集》与传统豫剧舞台剧的主要区别是什么?

答:区别主要体现在三方面:一是叙事节奏,电影通过镜头剪辑和蒙太奇手法,叙事更灵活,情节更丰富(如包拯的成长经历与陈州灾情的交织),而舞台剧受限于时空,情节相对集中;二是视听呈现,电影结合实景拍摄、特写镜头、音效等,增强了真实感和感染力(如灾情场景的实景再现),而舞台剧依赖演员的现场表演和舞台布景,更注重写意性;三是受众拓展,电影通过现代化的包装(如武打设计、交响乐融入)更容易吸引年轻观众,而舞台剧受众相对固定,多为戏曲爱好者。

电影中豫剧的“黑头”唱腔有哪些特点?如何体现包拯的人物性格?

答:豫剧“黑头”唱腔以“炸音”(爆发力强的声音)和“脑后音”(声音穿透力强)为主要特点,音色浑厚高亢,气势磅礴,在电影中,“黑头”唱腔与包拯的性格塑造紧密结合:如端州断案时,唱腔沉稳有力,体现其“明镜高悬”的威严;面对百姓苦难时,唱腔悲愤低回,流露其“民为邦本”的仁爱;与庞昱对峙时,唱腔激昂高亢,凸显其“不畏权势”的刚正,通过唱腔的情感变化,包拯“铁面无私”与“心怀百姓”的双重性格被立体呈现。