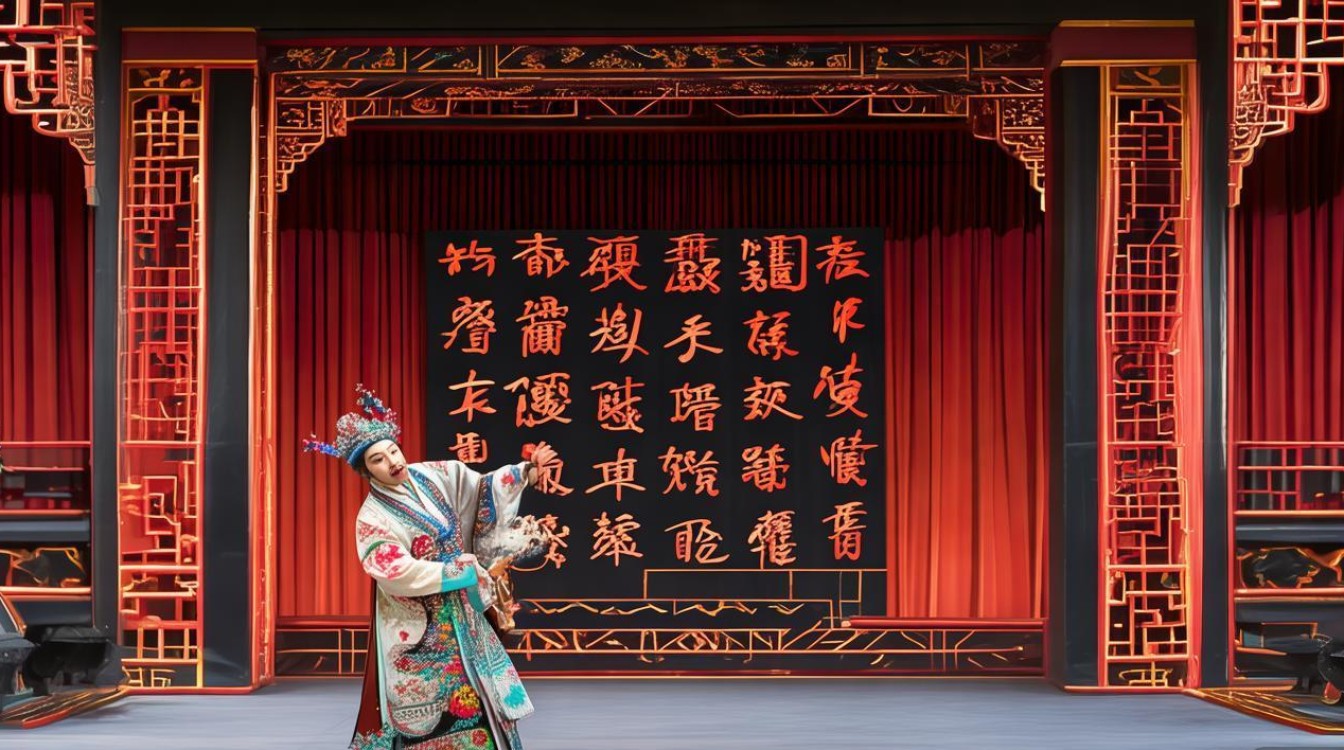

豫剧《花为媒》中的何巧娘,是豫剧舞台上极具代表性的闺门旦形象,她聪慧灵秀、大胆泼辣,敢于冲破封建礼教的束缚,追求自主爱情,其经典戏词既保留了豫剧质朴通俗的语言本色,又通过细腻的情感表达和鲜明的人物塑造,成为豫剧艺术中的瑰宝,何巧娘的戏词多以生活化场景为载体,将少女怀春的羞涩、对爱情的执着、对封建礼教的反抗融入字里行间,既接地气又富有感染力,让观众在聆听中感受到人物内心的波澜与力量。

从语言风格来看,何巧娘的戏词兼具口语化与文学性,既有河南方言的鲜活生动,又不失戏曲唱词的韵律美,例如在闺中思念心上人时,她唱道:“清早起来菱花照,梳洗打扮懒画眉,心中想着意中人,茶不思来饭不想。”短短几句,用“菱花照”“懒画眉”等生活细节,勾勒出少女怀春的娇憨与忐忑,语言直白却情感真挚,让听众瞬间代入情境,而在面对封建家长的逼婚时,她的戏词则变得铿锵有力:“爹娘嫌贫爱富心太狠,硬把姻缘来拆分,纵然是金山银堆成山,巧娘我宁死不嫁负心人!”这里通过“嫌贫爱富”“宁死不嫁”等强烈对比,凸显了她不畏强权、坚守真爱的刚烈性格,豫剧高亢激越的唱腔与戏词的反抗精神相得益彰,极具舞台冲击力。

何巧娘戏词的艺术特色还体现在对人物心理的细腻刻画上,她并非单一的“反抗者”形象,而是有着丰富的内心层次:既有对爱情的憧憬,也有对现实的无奈;既有对父母的孝心,也有对自主婚姻的坚持,例如在“花园寻亲”一折中,她唱道:“手扶花墙向外看,只见蝴蝶绕花转,蝴蝶成双又成对,为何奴家单身眠?”借“蝴蝶成双”反衬自己的孤单,既含蓄又深情,将封建礼教下少女的孤独与渴望表现得淋漓尽致,这种“以景写情、情景交融”的手法,让戏词超越了简单的叙事功能,成为人物内心世界的直接流露。

从文化内涵看,何巧娘的戏词折射出豫剧对女性意识的早期关注,在传统戏曲中,女性形象常被塑造为逆来顺受的“贤妻良母”,而何巧娘却大胆喊出“我的婚姻我作主”的时代强音,她的戏词中“不嫁负心人”“宁死不屈”等表达,不仅是对个人命运的反抗,更是对封建婚姻制度的质疑,具有超越时代的进步意义,这种精神内核与豫剧“接地气、抒真情”的艺术特质一脉相承,使何巧娘的形象历经百年仍鲜活如初,成为观众心中追求自由与爱情的象征。

以下为何巧娘经典戏词片段及艺术特色分析:

| 经典戏词片段 | 情感表达 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| “清早起来菱花照,梳洗打扮懒画眉,心中想着意中人,茶不思来饭不想。” | 少女怀春的羞涩与思念 | 生活化细节(菱花照、懒画眉),口语化表达,细腻心理描写 |

| “爹娘嫌贫爱富心太狠,硬把姻缘来拆分,纵然是金山银堆成山,巧娘我宁死不嫁负心人!” | 对包办婚姻的反抗与对真爱的坚守 | 对比手法(金山与真爱),直抒胸臆,性格鲜明,语言铿锵有力 |

| “手扶花墙向外看,只见蝴蝶绕花转,蝴蝶成双又成对,为何奴家单身眠?” | 孤独与对爱情的渴望 | 借景抒情(蝴蝶成双),反衬手法,含蓄深情,情景交融 |

相关问答FAQs

Q1:何巧娘戏词中体现的反抗精神对现代观众有何启示?

A1:何巧娘戏词中的反抗精神,核心是对“自主选择权”的坚守,在封建社会,她反抗的是“父母之命、媒妁之言”的婚姻制度;对现代观众而言,这种精神启示我们无论身处何种时代,都应勇敢追求符合自身意愿的人生,不盲从、不妥协,尤其在面对人生重大选择(如婚姻、事业)时,要坚守内心的真实需求,活出独立的人格。

Q2:豫剧《花为媒》中何巧娘的唱腔有何特点,如何与戏词内容相辅相成?

A2:何巧娘的唱腔以豫剧“祥符调”为基础,兼具“刚”与“柔”:在表现少女怀春时,唱腔婉转细腻,多用花腔和滑音,与戏词中的羞涩、思念形成呼应;在表现反抗与抗争时,则转为高亢激越,吐字铿锵有力,通过“炸音”和“甩腔”强化情感张力,使戏词中的反抗精神更具舞台感染力,这种“声随情动、腔由词生”的处理,让唱腔与戏词融为一体,共同塑造了何巧娘鲜活的艺术形象。