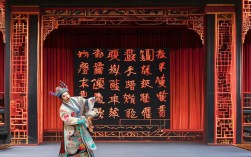

“孝”作为中华文化的核心伦理,在传统戏曲中始终是重要的情感母题,戏曲通过唱腔、念白与伴奏的协同,将“孝敬爹妈”的朴素情感转化为动人的舞台艺术,而伴奏作为音乐的骨架,不仅推动剧情发展,更通过乐器音色、旋律走向与节奏变化,精准传递子女对父母的感恩、依恋与责任,不同地域的剧种因文化背景与音乐传统的差异,形成了各具特色的孝亲伴奏体系,这些伴奏既承载着地域审美,也深化了孝道主题的情感张力。

剧种伴奏的乐器组合与地域文化印记

中国戏曲剧种繁多,伴奏乐器与音乐风格深受地域文化影响,孝亲主题的唱段也因此呈现出鲜明的地域特色,以北方剧种为例,京剧伴奏以“文场”(京胡、京二胡、月琴、三弦、笛子等)与“武场”(板鼓、锣钹等)结合见长,京胡的高亢清亮与板鼓的铿锵有力,常用于表现子女践行孝道时的坚定与决绝,如《三娘教子》中,王春娥教育养子薛倚哥“老薛保在机房对我言”时,京胡以“西皮导板”起腔,旋律由高转低,似母亲语重心长的叮咛,随后转入“西皮原板”,节奏平稳,辅以月琴的轮指伴奏,将“孟母三迁”的典故娓娓道来,凸显传统孝道的教化意义。

豫剧作为中原文化的代表,伴奏以板胡为主奏乐器,配以梆子、笙、坠胡等,音乐风格粗犷豪放,孝亲唱段中,板胡的滑音与颤音技法常被用来表现人物的悲喜交加,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,虽以替父从军为线,但板胡高亢的引子与梆子密集的节奏,既花木兰对“阿爷无大儿,木兰无长兄”的焦虑,也暗含对父母安危的牵挂,中原儿女的孝心在激昂的伴奏中喷薄而出。

南方剧种的孝亲伴奏则更显柔美细腻,越剧发源于浙江,伴奏以主胡(越胡)为核心,搭配琵琶、二胡、扬琴等,旋律婉转如流水,在《祥林嫂》问天“问天问地问爹娘”的唱段中,主胡以“尺调腔”为基础,运用大量的滑音与装饰音,似祥林嫂对命运的不甘,也含对“养儿防老”传统观念的叩问,二胡的长音伴奏如叹息般萦绕,将孝道在封建礼教下的悲凉渲染到极致,黄梅戏则更具生活气息,伴奏以高胡、笛子为主,配以电子琴、碰铃等,轻快活泼,如《打猪草》中“郎对花姐对花”的小戏,高胡的顿音与笛子的花舌音模拟孩童的嬉戏声,父母劳作归家时,节奏放缓,旋律温馨,展现了乡村孝亲的质朴与温暖。

伴奏如何通过音乐语言传递孝亲情感

戏曲伴奏对孝亲情感的表达,并非简单的情绪烘托,而是通过旋律、节奏、板式与乐器的象征意义,构建起多维度的音乐叙事。

从旋律走向看,孝亲唱段的伴奏多采用“平稳级进”与“波浪式起伏”相结合的旋律线,平稳的旋律如父母日常的陪伴,子女的感恩之心在舒缓的音符中流淌;而起伏的旋律则对应剧情的转折,如父母病重时,旋律常出现“大跳音程”,辅以乐器的强音重奏,表现子女的焦急与忧虑,京剧《四郎探母》中“叫小番”的唱段,京胡以“反二黄”调式伴奏,旋律低回婉转,四郎对母亲“老娘亲请上受儿拜”的深情,在琴弦的揉音与颤音中传递,既有对母亲的不舍,也含“忠孝不能两全”的无奈。

节奏与板式的变化则直接关联孝亲行为的具体场景,在表现日常侍奉父母时,多采用“慢板”或“原板”,节奏舒缓,如越剧《碧玉簪》“送凤冠”中,李秀英为婆婆梳头时,主胡以“慢中板”伴奏,每分钟60拍左右的节奏,与梳头的动作同步,温馨而庄重;当子女为父母伸冤或抗争时,节奏则转为“快板”或“流水板”,如豫剧《秦香莲》“见皇姑”中,秦香莲状包拯时的唱段,板胡以急促的“快二八板”伴奏,梆子的密集敲击如同心跳,将“为母伸冤”的决心推向高潮。

乐器的象征意义更是孝亲情感表达的重要载体,在京剧伴奏中,京胡代表子女的“心声”,其音色的明暗变化对应情绪的起伏;月琴的“轮指”则象征“细致入微”的孝行,如《三娘教子》中,王春娥为养子缝补衣裳时,月琴的轮指伴奏似针线穿梭,将“慈母手中线”的意境具象化,而在川孝戏伴奏中,帮腔与锣鼓的结合独具特色,如《琵琶记》中“赵五娘寻夫”的唱段,幕后帮腔“啊……”由弱渐强,锣鼓以“慢长锤”配合,似母亲的呼唤穿越时空,将孝亲的悲壮感推向极致。

经典剧目中孝亲伴奏的细节解析

以京剧《四郎探母》与黄梅戏《打猪草》为例,可更直观感受伴奏对孝亲主题的塑造。《四郎探母》作为“孝”与“忠”交织的经典剧目,其核心唱段“叫小番”的伴奏堪称京胡艺术的典范,唱段开头,京胡以“散板”起奏,旋律自由舒展,模拟四郎深夜思母时的叹息;随后转入“回龙腔”,京胡的“滑音”技法表现四郎对母亲“老娘年迈”的担忧;高潮部分“老娘亲请上受儿拜,接过了这杯儿酒娘把儿怀”,京胡以“强弓快弓”拉出高音,辅以板鼓的“撕边”伴奏,将四郎“虽在番营心在汉”的孝心与矛盾推向顶点。

黄梅戏《打猪草》作为民间小戏,孝亲主题的伴奏则充满生活情趣,剧中小女孩陶金桃为生病的母亲挖猪草,与男孩金花相遇时的对唱,以“花腔小调”为主,高胡的顿音与笛子的花舌音模拟鸟鸣与溪水声,展现乡村的生机;当金花帮陶金桃挖猪草时,节奏转为“中板”,旋律轻快,二胡的跳弓伴奏似孩童的雀跃;结尾处“娘啊娘,等儿的猪草熬成汤”,高胡以“长音”收尾,余音袅袅,将“孝亲”的温暖融入田园牧歌式的意境中。

相关问答FAQs

Q1:戏曲伴奏中,哪些乐器最常用于表现“孝敬爹妈”的情感?为什么?

A1:京胡、板胡、主胡(越胡)、高胡是孝亲唱段中最常用的主奏乐器,京胡的高亢与细腻能精准表现子女的坚定与深情,如京剧《三娘教子》;板胡的粗犷与豪放适合表现中原儿女的孝心,如豫剧《花木兰》;主胡的婉转与柔美契合南方孝亲的细腻情感,如越剧《祥林嫂》;高胡的明亮与轻快则能传递民间孝亲的温暖,如黄梅戏《打猪草》,这些乐器的音色特性与地域文化、剧情情感高度契合,成为孝道主题的“音乐代言人”。

Q2:为什么不同剧种的孝亲主题伴奏风格差异较大?这种差异与“孝”文化的地方性表达有何关联?

A2:不同剧种伴奏风格的差异,主要源于地域文化、声腔传统与生活场景的不同,北方剧种如京剧、豫剧,受儒家文化与农耕文明影响,伴奏强调“教化功能”,音乐风格高亢激昂,如京剧《四郎探母》通过京胡的顿挫表现“忠孝两全”的矛盾;南方剧种如越剧、黄梅戏,受江南水乡与市井文化影响,伴奏更注重“情感抒发”,风格柔美细腻,如黄梅戏《打猪草》用高胡的轻快展现“生活化孝亲”,这种差异正是“孝”文化地方性表达的体现:北方“孝”更重“礼”与“责”,南方“孝”更重“情”与“真”,伴奏作为文化的载体,将抽象的孝道转化为可听可感的音乐语言。