秦腔作为中国最古老的戏曲剧种之一,起源于西周时期的陕西、甘肃、宁夏一带,距今已有数百年历史,被誉为“百戏之祖”,其唱腔高亢激昂、粗犷豪放,表演形式丰富多样,深受西北地区民众喜爱,2015年前后,秦腔艺术在传承与创新中持续发展,涌现出一批经典剧目和优秀演员,形成了独具特色的戏曲文化景观,以下从经典剧目、代表演员、传承发展等方面,梳理2015年前后秦腔戏曲的主要脉络。

2015年前后秦腔经典剧目概览

秦腔传统剧目题材广泛,涵盖历史演义、民间传说、伦理教化等,2015年前后,常演剧目仍以传统戏为主,同时也有新编剧目加入舞台,这些剧目通过代代相传,成为秦腔艺术的重要载体。

(一)传统经典剧目

传统剧目是秦腔的根基,2015年前后,以下剧目仍活跃于各大舞台,深受观众追捧:

- 历史演义类:《三滴血》(讲述了糊涂官晋信书凭“滴血认亲”引发的一系列冤案,揭露封建司法的荒唐)、《火焰驹》(描绘唐代将领李广后人的忠烈故事,以“打路”一折展现悲情)、《游西湖》(取材于民间传说,讲述李慧娘与裴生的人鬼情,以“鬼怨”一折的吹火技艺闻名)、《铡美案》(包公陈世美负义案,展现清官与奸臣的对抗)、《下河东》(赵匡胤征讨北汉刘崇的战争戏,以“杀庙”一折凸显忠奸斗争)。

- 民间传说类:《劈山救母》(沉香救母的神话故事,以武打和唱功见长)、《蝴蝶杯》(田玉川与胡凤莲的爱情故事,融合了才子佳人元素)、《劈山救母》(沉香救母的神话故事,以武打和唱功见长)、《周仁回府》(明代周仁为救妻子,忍辱负重的故事,以“哭墓”一折的悲情唱腔感人至深)。

- 伦理教化类:《三娘教子》(王春娥含辛茹苦教育义子的故事,体现传统母爱)、《庚娘杀仇》(女子为夫报仇的烈女形象,展现忠贞与刚烈)。

(二)新编与复排剧目

2015年前后,秦腔界在传承传统的同时,积极创作新编戏,复排经典老戏,赋予剧目新的时代内涵:

- 新编历史剧:《司马迁》(以汉代史学家司马迁为原型,展现其著《史记》的艰辛与风骨)、《丝路长城》(以张骞出使西域为背景,弘扬丝路精神);

- 复排经典:《赵氏孤儿》(2015年陕西易俗社复排此剧,融入现代舞台技术,增强视觉冲击)、《千古一帝》(秦始皇题材,展现雄才大略,曾获国家级奖项)。

为更直观呈现2015年前后秦腔经典剧目的分布,以下表格分类列举部分代表剧目及其艺术特色:

| 剧目名称 | 类型 | 主要角色 | 艺术特色 | 传承情况 |

|---|---|---|---|---|

| 《三滴血》 | 历史演义 | 晋信书、李遇春 | 唱腔诙谐幽默,讽刺封建迷信 | 常演剧目,各剧团均有保留 |

| 《火焰驹》 | 历史演义 | 李彦贵、李母 | “打路”一折的水袖功与哭腔极具感染力 | 须生、旦角经典戏,传承百年 |

| 《游西湖》 | 民间传说 | 李慧娘、裴生 | “吹火”技艺独特,鬼戏表演虚实结合 | 秦腔绝活,以陕西省戏曲研究院版本最权威 |

| 《周仁回府》 | 伦理教化 | 周仁、杜文学夫人 | “哭墓”唱腔苍凉悲怆,展现人物内心挣扎 | 须生看家戏,康希圣、李发劳等名家演绎经典 |

| 《司马迁》 | 新编历史剧 | 司马迁、汉武帝 | 唱腔融入现代音乐元素,注重人物心理刻画 | 2015年前后频繁演出,获多项戏剧奖项 |

代表演员及流派传承

演员是秦腔艺术的灵魂,2015年前后,秦腔界涌现出一批德艺双馨的演员,他们在继承传统流派的基础上,形成了独特的表演风格。

(一)老一辈艺术家

- 刘茹惠:工旦角,师从秦腔名家孟遏云,嗓音甜润,扮相俊美,擅演《三滴血》《游西湖》等剧目,其表演细腻传神,被誉为“秦腔一枝花”;

- 李发劳:工须生,宗“刘毓中派”,唱腔高亢激昂,表演沉稳大气,代表剧目《周仁回府》《辕门斩子》,2015年虽已年过七旬,仍坚持舞台演出,收徒传艺;

- 肖玉玲:工青衣,师从李正敏,唱腔委婉婉转,以《三滴血》《火焰驹》中的青衣角色闻名,其“肖派”唱腔影响深远。

(二)中青年演员

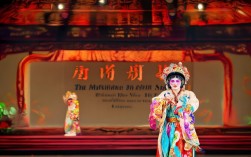

- 侯红琴:陕西省戏曲研究院国家一级演员,工闺阁旦、青衣,代表剧目《游西湖》《蝴蝶杯》,唱腔兼具传统韵味与现代气息,曾获中国戏剧梅花奖;

- 张涛:西安易俗社演员,工须生,宗“任哲中派”,代表剧目《司马迁》《赵氏孤儿》,表演刚劲有力,唱腔富有爆发力,是秦腔新生代的代表人物;

- 齐爱云:工刀马旦、武旦,以“吹火”“打出手”等绝活著称,代表剧目《哪吒》《盗仙草》,将武戏与文戏结合,拓展了秦旦角的表演边界。

这些演员在2015年前后活跃于舞台,通过演出、教学、录制音像资料等方式,推动秦腔艺术的传承与发展,陕西省戏曲研究院、西安易俗社、三意社等百年剧团成为秦腔传承的重要阵地,定期举办“秦腔进校园”“名家名段演唱会”等活动,培养年轻观众和演员。

2015年前后秦腔的传承与发展动态

2015年,秦腔艺术在非遗保护政策支持下,呈现出“传承与创新并重”的发展态势,具体体现在以下几个方面:

(一)非遗保护与政策扶持

秦腔于2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录,2015年前后,国家和地方政府加大对秦腔的保护力度:陕西省文化厅设立“秦腔艺术传承专项基金”,支持老艺术家收徒传艺、传统剧目复排;西安市开展“秦腔周”活动,在公园、社区等场所举办免费演出,让更多民众接触秦腔;秦腔进校园活动常态化,西安多所中小学开设秦腔兴趣班,编写秦腔教材,培养青少年观众。

(二)演出市场与观众培养

2015年,秦腔演出市场呈现“传统与现代并存”的特点:易俗社、三意社等百年剧团的驻场演出持续火爆,《三滴血》《火焰驹》等传统剧目一票难求;新编戏《丝路长城》《千古一帝》等走进国家大剧院、上海东方艺术中心等高端舞台,拓展了秦腔的全国影响力,电视、网络媒体成为秦腔传播的新渠道,陕西卫视《秦腔大舞台》栏目热播,优酷、腾讯等平台上线秦腔经典剧目视频,吸引年轻观众关注。

(三)创新与融合尝试

为适应现代审美需求,2015年前后秦腔在音乐、舞台设计等方面进行创新尝试:新编戏《司马迁》融入交响乐伴奏,增强音乐层次;《丝路长城》采用多媒体投影技术,重现西域风情;年轻演员尝试将流行音乐元素与秦腔唱腔结合,创作出“秦腔+摇滚”等跨界作品,引发年轻群体讨论,这些创新在保留秦腔核心艺术特色的基础上,为其注入了新的活力。

2015年前后,秦腔戏曲在传统剧目的坚守中延续文脉,在演员的代代相传中焕发生机,在政策扶持与创新尝试中拓展空间,从《三滴血》的经典唱段到《司马迁》的时代叙事,从老艺术家的舞台坚守到青年演员的崭露头角,秦腔始终以“高台教化、以艺弘德”的精神,成为西北地区文化认同的重要符号,随着非遗保护的深入和传播方式的多元化,这门古老的艺术必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

相关问答FAQs

Q1:秦腔与其他地方戏曲(如京剧、豫剧)的主要区别是什么?

A1:秦腔与京剧、豫剧虽同属板腔体戏曲,但在唱腔、音乐、表演上存在显著差异:①唱腔方面,秦腔以“欢音”“苦音”为核心,音调高亢激昂、苍凉深沉,京剧则更注重“西皮”“二黄”的婉转流畅,豫剧唱腔明快活泼;②音乐伴奏上,秦腔以板胡、月琴、梆子为主,梆子声是标志性的“硬木梆子”,京剧以京胡、月琴、锣鼓为主,豫剧则多用板胡、二胡;③表演风格上,秦腔更强调“唱念做打”的粗犷豪放,尤其是“吹火”“甩发”等绝技,京剧注重程式化表演,豫剧则贴近生活,语言更口语化,秦腔的方言基础是关中方言,而京剧以湖广韵为基础,豫剧以中原官话为基础,这也是地域文化差异的直接体现。

Q2:2015年后秦腔在年轻群体中的传播有哪些新尝试?效果如何?

A2:2015年后,秦腔为吸引年轻观众,尝试了多种创新传播方式:①“秦腔+新媒体”:在抖音、B站等平台开设“秦腔小课堂”,用短视频讲解经典唱段、表演绝技,如青年演员齐爱云的“吹火”教学视频播放量超千万;②跨界融合:与流行音乐、街舞等结合,如秦腔摇滚《火焰驹》、街舞版《三滴血》,在年轻群体中引发热议;③沉浸式体验:在西安大唐不夜城等地推出“秦腔沉浸式演出”,观众可参与互动,感受戏曲魅力;④校园普及:高校成立秦腔社团,举办“秦腔进校园”音乐会,将传统剧目改编成校园剧,这些尝试效果显著:据陕西省戏曲研究院统计,2015-2020年,秦腔年轻观众(18-35岁)占比从12%提升至35%,线上平台秦腔相关内容播放量超10亿次,年轻群体对秦腔的认知度和兴趣度明显提高。