河南豫剧《包公案》作为传统经典剧目,以“包公断案”为核心,凝聚了中原文化的智慧与民间对正义的向往,该剧以北宋名臣包拯为主角,通过一系列曲折离奇的案件,塑造了包公铁面无私、刚正不阿的清官形象,同时也展现了豫剧艺术的独特魅力。

全场剧情

《包公案》并非单一剧目,而是由多个独立案件组成的系列剧,常见全场演出通常选取最具代表性的三个核心案件,构成“铡美案”“打龙袍”“铡包勉”三大板块,情节紧凑,冲突激烈,既独立成篇又暗线相连。

| 案场次序 | 剧情简介 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 《铡美案》 | 书生陈世美进京赶考中状元,为攀附权贵隐瞒已婚事实,又被招为驸马,其妻秦香莲携子上京寻夫,陈世美不仅不认,还派韩琪追杀,韩琪良心发现自尽,秦香莲拦轿喊冤,包公查明真相,陈世美求公主、国师求情,均被包公拒绝,最终以龙头铡将其处斩。 | 亲情与权贵的对立;法理与人情的较量 |

| 《打龙袍》 | 宋仁宗生母李妃遭刘妃陷害,被贬冷宫后流民间,仁宗不知身世,元宵节观灯时巧遇李妃,误将其认作“民女”欲加责罚,包公查明李妃冤情,设计让仁宗认母,并以“打龙袍”(象征责罚皇帝自身)代李妃受罚,彰显“天子犯法与庶民同罪”。 | 身份错位与真相揭露;孝道与王法的平衡 |

| 《铡包勉》 | 包公侄子包勉任上贪赃枉法,草菅人命,受害民女拦轿告状,包公查明后欲铡包勉,嫂娘吴氏以养育之恩相求,甚至以死相逼,包公在“公义”与“私情”间挣扎,最终以“侄犯法与侄同罪”为由,忍痛铡侄,并向嫂娘赔罪。 | 公义与亲情的撕裂;清官的内心煎熬 |

角色塑造与艺术特色

《包公案》的成功离不开鲜明的人物形象与豫剧艺术的深度融合。

核心角色:

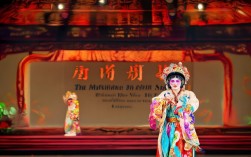

- 包公:脸谱以“黑脸”象征铁面无私,额头月牙寓意“昼断阳、夜断阴”,唱腔以豫剧“黑头”行当为基础,嗓音洪亮苍劲,如《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的唱段,既有威严震慑,又含悲悯苍生,塑造出“清如水、明如镜”的“青天”形象。

- 秦香莲:青衣扮相,唱腔婉转悲怆,以“见皇姑”“见包公”等唱段展现其坚韧与善良,成为传统戏曲中“贤妻良母”的典型代表。

- 陈世美:净角行当,面如白粉、眼挑细眉,刻画出忘恩负义、虚伪狠毒的负心汉形象,其“求情”时的谄媚与“拒认”时的冷酷形成强烈反差。

艺术特色:

- 唱腔:豫剧“豫东调”的高亢激越与“豫西调”的深沉悲凉交替使用,如包公断案时的“炸音”体现威严,秦香莲哭诉时的“慢板”渲染悲情,形成强烈的戏剧张力。

- 表演:身段动作极具生活化与程式化结合,如包公“甩袖”“蹉步”表现怒火,王朝马汉“跨虎”“提袍”展现衙役威仪;念白以河南方言为基础,如“俺”“恁”等词汇的运用,凸显地域特色。

- 舞台呈现:传统布景以“一桌二椅”为基础,通过演员表演虚拟场景(如“骑驴赶路”“公堂审案”),辅以简单的灯光音效,突出“以演员为中心”的戏曲美学。

文化内涵与当代价值

《包公案》不仅是戏曲作品,更是中原文化的载体,其核心价值在于对“正义”“孝道”“担当”的诠释,剧中“铡陈世美”“打龙袍”“铡包勉”等情节,虽带有民间演绎色彩,却传递出“法不阿贵”“善恶有报”的朴素价值观,与当代“公平正义”“依法治国”理念高度契合。

在当代传承中,《包公案》通过创新改编焕发新生:部分版本融入现代舞台技术(如LED屏展现“开封府”全景),年轻演员以“青春版”形式演绎,吸引更多观众;其“包公精神”成为廉政文化教育的素材,走进校园、社区,让传统戏曲在新时代延续生命力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《包公案》中的“包公”形象与其他剧种(如京剧、越剧)有何不同?

A:豫剧包公以“黑头”行当为核心,唱腔更强调“粗犷豪放”,如运用“大本腔”(真嗓)演唱,声音洪亮如钟,凸显其“刚正”性格;而京剧包公(净角)更注重“架子花脸”的身段,唱腔偏“苍劲浑厚”;越剧则因剧种风格柔美,较少演绎包公题材,若有也多以小生或老生行当呈现,缺乏豫剧的“黑头”震撼力。

Q2:现代豫剧《包公案》在演出中有哪些创新尝试?

A:现代创新主要体现在三方面:一是剧本改编,如增加女性视角(如秦香莲的独立人格塑造),弱化“神化”包公,强化其“人”的挣扎;二是舞台设计,采用多媒体技术还原“开封府”“朝堂”等场景,结合灯光营造“铡刀落下”的紧张氛围;三是音乐融合,在传统豫剧唱腔中加入交响乐元素,增强音乐层次感,吸引年轻观众。