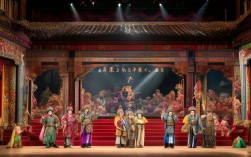

京剧《祭江》是传统剧目中极具悲剧色彩的经典之作,其故事源于《三国演义》,讲述孙夫人孙尚香惊闻刘备白帝城托孤病逝,在东吴听闻噩耗后,携阿斗前往江边祭奠,最终祭奠投江的悲壮故事,作为青衣行当的代表剧目,《祭江》以其深沉的情感表达、婉转的唱腔设计和细腻的身段表演,成为展现京剧旦角艺术魅力的舞台佳作,而京剧表演艺术家黄桂秋对此剧的演绎,更是被誉为“黄派青衣”的典范之作,为剧目注入了独特的艺术生命力。

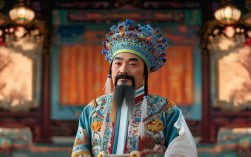

孙尚香这一人物身份特殊,既是东吴郡主,又是蜀汉先主之妻,其命运始终与两国政治紧密相连。《祭江》一剧将焦点集中在她听闻刘备死讯后的心理变化:从最初的震惊、不信,到追忆往昔的甜蜜与苦涩,再到对现实的无望与决绝,全剧以“祭奠”为核心,通过独唱、独白和虚拟的祭拜动作,将人物内心的悲愤、思念与绝望层层剥开,形成强烈的情感冲击,传统演绎中,孙尚香的唱段以“二黄”声腔为主,旋律低回婉转,如泣如诉,尤其“金殿当驾来议事”“想当年在洞房”等核心唱段,既需展现青衣的“唱、念、做、打”基本功,又要通过声音的抑扬顿挫传递人物复杂的内心世界,对演员的唱腔控制力和情感表现力要求极高。

黄桂秋作为“黄派”艺术创始人,以其“甜润脆圆”的嗓音、“情韵交融”的唱腔和“细腻传神”的表演,将《祭江》中的孙尚香塑造得既有大家闺秀的端庄,又有烈女断腕的决绝,他的演绎并非单纯追求唱腔的华丽,而是注重“以情带唱,以唱传情”,例如在“金殿当驾来议事”一段中,黄桂秋并未一味高亢,而是以“平腔”起势,语气中带着一丝不易察觉的疲惫与疏离,符合孙尚香身处东吴、心系蜀汉的矛盾心境;至“不由人珠泪滚滚洒胸前”时,声音渐次低沉,辅以轻微的气音,仿佛强忍泪水的哽咽,将“闻噩耗”的震惊与“悲难言”的痛楚融为一体,而在“想当年在洞房”的回忆段落中,他又巧妙运用“擞音”和“滑音”,让唱腔在婉转中透出几分暖意,与现实的冰冷形成鲜明对比,凸显人物“往昔越美好,当下越凄凉”的心理落差。

在身段表演上,黄桂秋同样精益求精,孙尚香祭奠时的“三炷香”动作,他并非简单完成程式化的拜祭,而是通过眼神的引导——从最初的茫然失神,到聚焦于虚拟的灵位,再到最后的决绝凝视——配合水袖的“投”“掷”“翻”“扬”,将“敬香”“哭灵”“告别”三个层次清晰呈现,尤其是投江前的“望江”身段,他侧身而立,单手微抬,目光投向远方,身形微微前倾,既表现出对长江的凝望,也暗含对故土(蜀汉)的眷恋,最后以一个利落的“转身背投”动作,将人物“一江春水向东流,此恨绵绵无绝期”的悲剧感推向高潮,这种“形神兼备”的表演,让《祭江》超越了单纯的“唱功戏”,成为展现人物内心深度与艺术张力的“情感大戏”。

黄桂秋对《祭江》的贡献不仅在于表演,更在于他对剧目唱腔的整理与优化,他结合自身嗓音特点,对部分唱段的旋律进行调整,如将原“二黄慢板”中过于拖沓的节奏适当收紧,使情感表达更集中;在“哭头”部分加入“哭腔”与“散板”的结合,增强情感的爆发力,这些改编既保留了传统剧目的精髓,又融入了个人艺术风格,使得“黄派《祭江》”成为后世学习的范本,对京剧旦角艺术的发展产生了深远影响。

| 情节阶段 | 主要唱段选段 | 黄桂秋表演特色 |

|---|---|---|

| 闻噩耗 | “金殿当驾来议事” | 平腔起势,气音哽咽,眼神涣散 |

| 追忆往昔 | “想当年在洞房” | 擞音滑音,暖色调,身段柔和 |

| 祭奠亡夫 | “叫家院将祭礼摆当江岸” | 唱腔渐强,水袖翻飞,泪光闪烁 |

| 决绝投江 | “罢罢罢”收尾 | 顿挫有力,眼神坚定,身段利落 |

《祭江》之所以能成为经典,在于它通过一个女性的悲剧命运,折射出时代洪流中个体的无奈与坚守,而黄桂秋的演绎,则为这个古老故事注入了鲜活的生命力,让孙尚香的悲情与决绝在舞台上跨越百年,依然能触动人心,他的艺术实践不仅是对传统剧目的传承,更是对京剧“以歌舞演故事”本质的深刻诠释——唯有将“技”融入“情”,方能达到“情动于中而形于声”的艺术境界。

FAQs

-

问:《祭江》与《祭塔》是否为同一剧目?两者有何区别?

答:并非同一剧目。《祭江》取材于《三国演义》,讲述孙尚香祭奠刘备后投江的故事,属青衣正工戏,以“二黄”唱腔为主,情感基调悲壮决绝;《祭塔》则源于《白蛇传》,讲述白素贞被压雷峰塔下,思念子许梦蛟祭塔的故事,属青衣“唱功戏”,以“反二黄”唱腔为主,情感基调哀婉缠绵,两者人物身份、情节走向和声腔运用均有本质区别。 -

问:黄桂秋的《祭江》与其他流派(如梅派、程派)演绎的主要不同点在哪里?

答:黄派《祭江》以“情韵”为核心,唱腔甜润中带苍凉,注重“以情带声”,情感表达更贴近生活化,如“哭戏”中气音的运用自然真切;梅派《祭江》则更强调“端庄大气”,唱腔华丽婉转,身段柔美,突出大家风范;程派《祭江》(若改编)会以“脑后音”和“鬼音”塑造悲情,唱腔顿挫有力,情感更显刚烈,黄派特色在于“甜中带苦、柔中见刚”,更贴近孙尚香“外柔内刚”的人物性格。