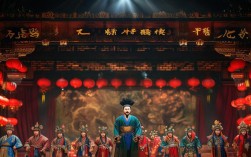

卓文君京剧第五场视频作为全剧的情感高潮,聚焦于“文君当垆”后司马相如入京纳妾、二人情感裂痕的关键转折,通过细腻的表演、经典的唱腔与富有象征意义的舞台设计,将卓文君的才情、坚韧与深情刻画得淋漓尽致,这一场不仅是人物命运的转折点,更是京剧艺术“以歌舞演故事”的典型呈现。

从剧情脉络看,第五场紧承前文:司马相如因《上林赋》得汉武帝赏识,留居京城后渐生纳妾之意,托人送家书一封,卓文君在家盼得书信,初见“一二三四五六七八九十百千万”字样尚觉欣喜,细察却“唯独无亿(意)”,瞬间明白丈夫情意已变,此时的文君,从最初的“惊”到“疑”,再到“悲”,最终化作“怒”与“决绝”,情绪跌宕起伏,为后续《白头吟》的创作埋下伏笔,视频通过演员的眼神、身段与唱腔,将这一心理变化外化为可感的舞台形象:她先是轻抚书信眉眼带笑,读到“无亿”时指尖骤然收紧,书页被攥出褶皱;待明白相如心意,缓缓后退一步,水袖从垂落猛然扬起,似要拂去过往情意,却又在转身时微微颤抖,暴露出内心的不舍与痛楚。

表演艺术上,第五场充分展现了京剧旦角行当的魅力,饰演卓文君的演员多采用“青衣”应工,唱腔以“西皮流水”“二黄慢板”为主,既有闺阁女子的婉转,更有刚烈女性的决绝,在“闻君有两意,故来相决绝”的唱段中,前半句用“西皮导板”起调,音调高亢而略带沙哑,模拟文君强忍哽咽的状态;后半句转“二黄原板”,节奏由缓至急,字字铿锵,将“愿得一心人,白头不相离”的誓言与“君陵妾薄命”的悲愤交织,形成强烈的情感冲击,身段设计上,“水袖功”的运用尤为精妙:当文君读到书信中“锦水汤汤,与君长绝”时,双袖如浪花般翻卷,既暗喻锦江水流,又象征心绪翻涌;待提笔写《白头吟》时,水袖轻收,仅以指尖执笔,配合低垂的眼帘与微颤的肩头,将“朱弦断,明镜缺”的悲凉刻画入微,视频特写镜头多次捕捉演员的细节,如写诗时墨汁滴落宣纸的瞬间,文君轻轻一叹,眼中含泪却强忍不落,将“外枯而中膏,似淡而实浓”的表演层次展现得淋漓尽致。

舞台美术与道具设计则为剧情提供了丰富的视觉隐喻,背景以“月亮门”与“芭蕉树”为主,月亮门象征闺阁的封闭与局限,芭蕉叶在灯光下投下斑驳影子,暗示情感的破碎,相如的书信采用泛黄宣纸,墨迹由浓转淡,暗喻情意的消退;案几上的酒杯作为重要道具,既是“当垆卖酒”时期二人情感的见证(视频中闪回相如与文君共饮的暖黄光画面),此刻却空置一旁,杯沿沾染的酒渍未干,却无人再举,形成强烈的今昔对比,灯光的运用同样讲究:文君初读书信时为暖黄光,营造回忆的温馨;察觉“无亿”后光线骤冷,转为青白色,打在她素色的褶子上,更显孤寂;写《白头吟》时,一束追光聚焦于案几,周围渐暗,突出文字的力量与人物的决绝。

以下为第五场核心艺术元素的梳理:

| 核心元素 | 具体呈现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 情节冲突 | 书信中“数字无亿”的隐喻 | 凸显“情变”主题,引发观众共情 |

| 唱腔设计 | 西皮流水转二黄慢板,音调由扬转抑 | 强化情绪递进,展现人物心理变化 |

| 身段语言 | 水袖翻卷、执笔颤抖、后退踉跄 | 以形传神,将抽象情感具象化 |

| 舞台道具 | 泛黄书信、空酒杯、斑驳芭蕉影 | 象征过往情意与当下心碎,暗示命运 |

相关问答FAQs

Q1:卓文君京剧第五场中,《白头吟》的唱段如何通过音乐表现人物情感?

A:《白头吟》唱段以“二黄”声腔为基础,板式从“导板”到“原板”再到“散板”,形成“起—承—转—合”的情感曲线,开篇“皑如山上雪,皎若云间月”用“二黄导板”起调,音调高亢而空灵,以自然景物比喻爱情的纯粹;中段“闻君有两意,故来相决绝”转为“二黄原板”,节奏加快,旋律跌宕,通过“斩钉截铁”的咬字与“气口”的顿挫,表现文君从悲痛到决绝的转变;凄凄复凄凄,嫁娶不须啼”用“二黄散板”,节奏自由,尾音拖长且带颤抖,将“愿得一心人”的期盼与“君陵妾薄命”的无奈交织,形成“含泪的微笑”式的悲剧美感,让观众在音乐中感受到人物内心的复杂与坚韧。

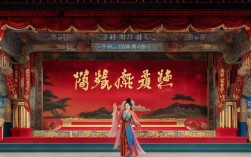

Q2:视频中的服装和道具设计如何辅助剧情表达?

A:服装上,卓文君身着“青衣褶子”,以素白为主色,领口与袖口绣淡雅兰花,既符合其才女的身份,又象征爱情的纯洁;随着剧情推进,褶子从整洁到微皱,再到下摆沾染墨痕(写诗时不慎滴落),直观体现人物心境的变化,道具中,“书信”是核心线索:其纸张泛黄、墨迹浓淡不一,暗示相如写信时的犹豫与敷衍;文君读信时反复摩挲书信边缘,后将其攥紧至皱缩,通过道具的物理变化外化情绪的爆发。“案几”与“毛笔”的组合,既是文君创作的工具,也是她从“被动等待”到“主动抗争”的象征——从最初案几上摆放的酒杯(等待夫君归来),到后来毛笔取代酒杯(以文字表达心声),道具的转换完成了人物从“闺阁女子”到“独立女性”的蜕变。