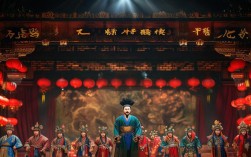

河南豫剧作为中国戏曲的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的文化底蕴深受观众喜爱,而《青风亭》作为豫剧传统经典剧目,更是承载着民间道德教化与家庭伦理的深刻内涵,该剧以“恩义”为核心,通过张元秀夫妇抚养弃子张继保,最终却遭其忘恩负义的故事,展现了传统社会中“孝道”与“良知”的冲突,至今仍在舞台上焕发生机,成为豫剧“全场”演出的保留剧目,凝聚着几代艺人的心血与观众的集体记忆。

剧目背景与故事渊源

《青风亭》的故事源于民间传说,最早可追溯至元明时期的南戏《赵贞女蔡二郎》,后经地方戏曲改编,在豫剧舞台逐渐定型,剧名“青风亭”取自故事中张元秀夫妇开的小客店,既是情节展开的关键场景,也象征着普通百姓的平凡生活与道德坚守,全剧没有复杂的宫廷斗争或神话色彩,而是聚焦于市井小人物的悲欢离合,以“恩情”与“背叛”的强烈对比,引发观众对人性与伦理的深思,在河南豫剧的发展历程中,《青风亭》经过常香玉、唐喜成、牛淑贤等艺术家的打磨,唱腔与表演日臻完善,形成了兼具豫东调的奔放与豫西调的深沉的独特风格,成为展现豫剧“唱、念、做、打”综合艺术的代表作。

剧情梗概:恩义两难的命运悲歌

《青风亭》全剧共分“捡子”“抚子”“别子”“认母”“寻子”“团圆”(悲剧版本为“悲剧”)等场次,情节跌宕起伏,情感张力十足。

故事始于唐代,洛阳书生张继保年幼时因家庭贫困,被父母用草席包裹弃于青风亭旁,以卖水为生的贫苦老汉张元秀与妻子贺氏路过,见孩子啼哭不止,心生怜悯,虽家境贫寒,仍毅然决定将其收养,取名张继保,张元秀夫妇含辛茹苦抚养继保长大,视如己出,即便为了供他读书,不得不日夜劳作、省吃俭用,也毫无怨言。

命运的转折出现在张继保十二岁那年,恰逢朝廷开科取士,张继保随继父张元秀赶考途中,偶遇亲生母亲周桂英,周桂英如今已是诰命夫人,因当年迫于贫困弃子,多年寻子未果,如今相见,母爱爆发,欲将张继保带回相府认祖归宗,张元秀夫妇不舍养子,苦苦挽留,但张继保在生母的诱惑与对富贵生活的向往下,逐渐忘却养父母养育之恩,甚至当众羞辱张元秀是“穷老汉”,拒绝相认。

张元秀悲愤交加,在青风亭前痛斥张继保忘恩负义,却换来养子的决绝离去,此后,张继保进入相府,享尽荣华富贵,却因不知感恩、性情骄纵,最终触犯家法,被生母送官问罪,而张元秀夫妇因失去养子,悲痛欲绝,贺氏气绝身亡,张元秀流落街头,沦为乞丐。

全剧的高潮出现在“寻子”一场:张元秀在街头偶遇已成为囚犯的张继保,试图唤醒其良知,却换来冷漠的拒绝,大雪纷飞中,张元秀在青风亭前哭诉一生恩义,最终冻死亭下,而张继保也因罪孽深重,在押解途中被雷劈死,落得“雷殛忘恩子”的悲剧结局,这一结局强化了“善有善报,恶有恶报”的传统道德观念,成为豫剧舞台上最具震撼力的悲剧之一。

艺术特色:唱念做打的完美融合

豫剧《青风亭》之所以能成为经典,离不开其精湛的艺术表现力,集中体现在唱腔、表演、人物塑造等方面。

唱腔:以情带声,声情并茂

豫剧唱腔分豫东调、豫西调等流派,《青风亭》中张元秀的唱腔多采用苍劲悲凉的豫西调,如“老丈人上马不用搀”等经典唱段,通过“大滑音”“哭腔”等技巧,将老汉失去养子后的悲痛欲绝表现得淋漓尽致;贺氏的唱腔则融入豫东调的明亮细腻,如“劝继保你莫要悲声放”,以柔和的旋律展现母亲的慈爱与无奈;而张继保的唱腔前期用清亮的小生腔,后期转为阴险的花脸腔,通过唱腔变化暗示其性格的蜕变,全剧唱腔设计紧扣人物情感,既有高亢激越的“栽板”“二八板”,也有低回婉转的“慢板”“流水板”,形成强烈的戏剧感染力。

表演:程式化动作的情感传递

豫剧表演讲究“手眼身法步”的协调,《青风亭》中演员的程式化动作与人物情感高度统一,张元秀在“别子”一场中的“甩发”“跪步”,通过头发凌乱、步履蹒跚的动作,展现老汉的悲愤与绝望;贺氏“气绝身亡”时的“僵尸倒”,配合面部表情的瞬间凝固,将悲痛推向高潮;张继保“认母”时的“甩袖”“背手”,通过傲慢的肢体语言凸显其忘恩负义的性格,这些程式化动作并非简单的技巧展示,而是人物内心世界的直观外化,让观众在视觉冲击中感受情感冲击。

人物塑造:平凡中的伟大与复杂

《青风亭》的人物塑造突破了“非黑即白”的模式,既有张元秀夫妇的善良坚韧,也有张继保的复杂人性,张元秀并非完美的道德符号,他既有贫苦百姓的朴实,也有面对养子背叛时的愤怒与无奈;贺氏的母爱不仅体现在对养子的呵护,更体现在对丈夫的理解与支持;张继保的悲剧不仅是个人选择的结果,也折射出封建社会中贫富差距对人性的扭曲,这种立体化的人物塑造,使剧作超越了简单的道德说教,具有更深刻的人性思考。

以下是《青风亭》主要角色分析表:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/动作 |

|---|---|---|---|

| 张元秀 | 老生(衰派) | 善良、坚韧、重情义 | “老丈人上马不用搀”(哭腔)、“跪步” |

| 贺氏 | 老旦 | 慈爱、隐忍、顾大局 | “劝继保你莫要悲声放”(慢板) |

| 张继保 | 小生→花脸 | 从纯真到忘恩负义 | “认母”(甩袖、背手) |

| 周桂英 | 青衣 | 悔恨、母爱矛盾 | “见儿一面泪如雨”(流水板) |

文化价值与当代传承

《青风亭》作为传统伦理戏的代表作,其核心价值在于对“孝道”与“良知”的倡导,在传统社会中,剧目通过“雷殛忘恩子”的结局,警示世人“滴水之恩,当涌泉相报”,这种道德观念至今仍具有现实意义,剧作也反映了封建社会底层人民的苦难生活,展现了普通人在命运面前的无力感,引发观众对社会的反思。

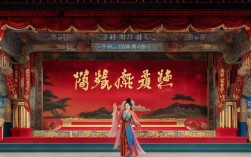

在当代,《青风亭》的传承与发展从未停止,河南豫剧院、郑州市豫剧院等专业院团常年将其纳入演出剧目,并通过“戏曲进校园”“线上直播”等方式吸引年轻观众;青年演员通过拜师学艺、创新表演,将传统程式与现代审美相结合,赋予剧目新的生命力,在舞台呈现上,部分版本简化了传统布景,采用多媒体技术增强雪夜、雷鸣等场景的视觉效果,但核心情节与唱腔始终保持原汁原味,让经典在创新中延续。

相关问答FAQs

Q1:《青风亭》中张继保最终被雷劈死,这一结局是否过于迷信?其背后的文化寓意是什么?

A1:《青风亭》中“雷殛张继保”的结局看似带有迷信色彩,实则体现了传统戏曲“因果报应”的道德教化功能,在古代社会,法律与道德约束相对薄弱,民众通过“神明惩罚”的想象,强化对“忘恩负义”等恶行的谴责,警示世人坚守伦理道德,这一结局并非简单的迷信宣扬,而是剧作家对人性善恶的终极审判,表达了“善有善报,恶有恶报”的朴素价值观,在当代仍具有警示意义:无论社会如何发展,感恩与良知都是立身之本。

Q2:豫剧《青风亭》与其他剧种的《青风亭》(如秦腔、京剧)在表演风格上有哪些主要区别?

A2:豫剧《青风亭》以“唱做并重”为特色,唱腔上融合豫东调的高亢与豫西调的深沉,表演更贴近河南民间生活,如张元秀的“甩发”“跪步”等动作带有浓郁的乡土气息;秦腔《青风亭》则强调“吼”的特点,唱腔苍凉悲壮,表演动作粗犷豪放,更具西北地域风格;京剧《青风亭》则更注重“做工”与“念白”,如张继保的念白字正腔圆,身段更为规范,整体风格偏典雅,尽管各版本情节大同小异,但不同剧种的特色使其呈现出多元的艺术魅力,也体现了中国传统戏曲“一戏多演”的丰富性。