豫剧《赵匡胤哭头》是传统豫剧经典剧目,以宋太祖赵匡胤的情感爆发为核心,通过“哭头”这一戏曲特有的抒情手段,展现帝王在权力与亲情、理想与现实间的挣扎与悔恨,深刻刻画了人物复杂内心,剧情围绕赵匡胤登基后因权力斗争误杀结义兄弟郑子明(郑恩),最终在灵前幡然醒来的悲剧展开,既有历史的厚重感,又充满戏曲的抒情张力。

剧情梗概

《赵匡胤哭头》的故事背景设定在北宋建立初期,赵匡胤通过陈桥兵变黄袍加身,登基称帝,建立宋朝,其结义兄弟郑子明(原为后周将领,因勇猛耿直被赵匡胤重用)因性格刚直,在朝堂上屡次得罪赵匡胤之弟、晋王赵光义,赵光义为独揽大权,设计陷害郑子明,诬其“谋反”,赵匡胤在朝堂压力与赵光义的怂恿下,犹豫后下令将郑子明斩首,当郑子明的首级呈上时,赵匡胤才意识到自己中了离间之计,悔恨交加,剧情高潮集中于赵匡胤亲临郑子明灵堂,面对灵位放声痛哭,以“哭头”哭诉兄弟情谊、悔恨与无奈,最终在悲痛中反思权力对人性的异化。

关键情节与“哭头”的艺术表现

权力与亲情的冲突:误杀的根源

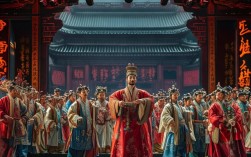

剧情开篇通过朝堂场景展现赵匡胤的帝王困境:新朝初立,百官不服,弟弟赵光义以“稳固皇权”为由,不断施压要求清除“异己”,郑子明因曾在御前直言赵匡胤“重用佞臣”,被赵光义抓住把柄,捏造“私通后周余孽”的证据,赵匡胤虽知郑子明忠勇,但在“家天下”的权力逻辑与赵光义的“兄弟情谊”裹挟下,最终妥协,发出“斩”的旨令,这一情节为后续的“哭头”埋下伏笔,展现帝王在权力漩涡中的身不由己。

灵堂场景:情感爆发的“哭头”核心

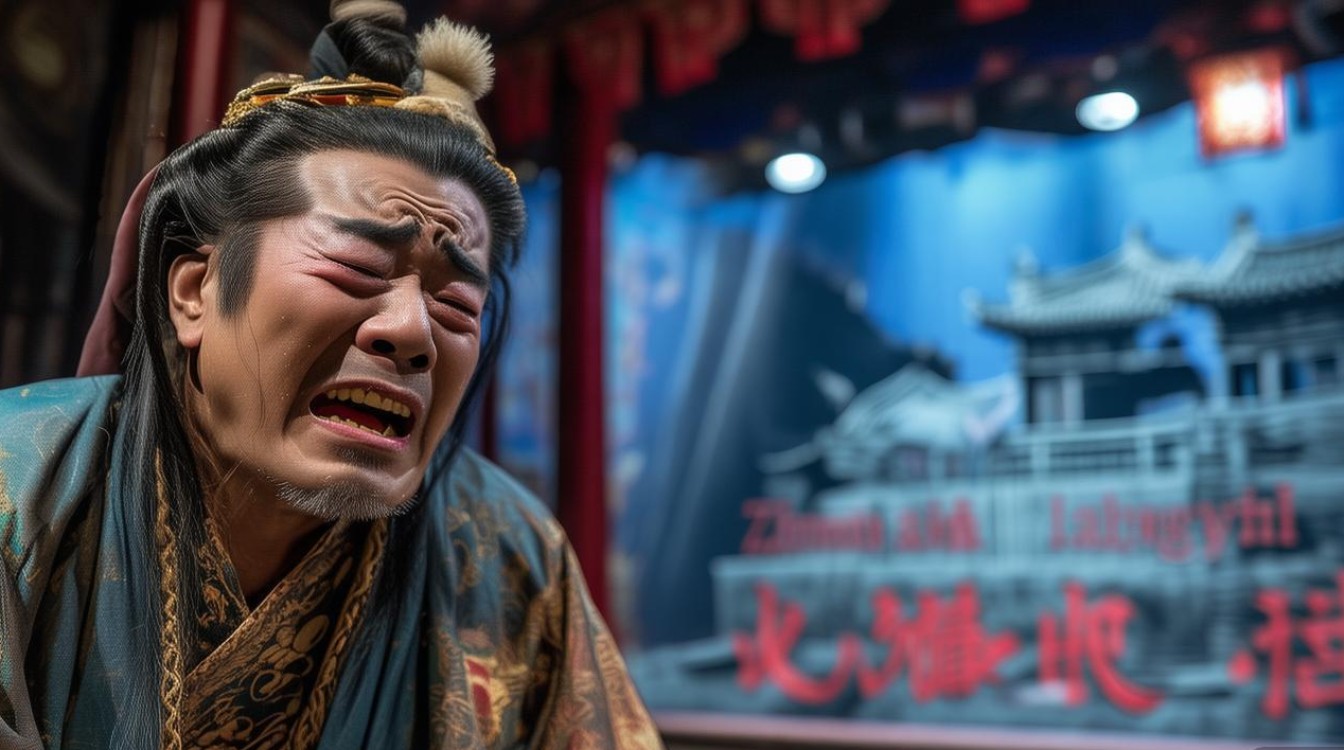

“哭头”集中在灵堂一场,赵匡胤身着素服,踉跄步入灵堂,见郑子明灵位与生前所用兵器(如大斧),回忆起三人(赵匡胤、郑子明、赵普)在汴梁城外“桃园结义”的场景:“想当年,你推车来我担担,闯汴梁,破汴梁,情义比金坚!”唱腔转为豫剧特有的“哭板”,节奏由缓至急,字字泣血:

“郑贤弟啊——!

你本是顶天立地的好男儿,

为何落得断头冤?

为兄我一时糊涂听谗言,

害你命丧黄泉!

这龙袍重啊,千斤担,

压得我兄弟情分散!

郑贤弟啊——,

你睁开眼看看为兄,

这帝王位,是荣光,是枷锁?

是我负了你啊——!”

这段“哭头”通过唱腔的“甩腔”“拖腔”技巧,如“贤弟啊——”的“啊”字以气声带出颤抖,配合捶胸顿足、甩袖拭泪等身段,将赵匡胤的悔恨、痛苦、迷茫推向极致,豫剧唱腔的高亢悲怆与人物内心的撕裂感相互交融,形成“以情带声,声情并茂”的艺术效果。

历史反思:悲剧的深层内涵

剧情结尾,赵匡胤并未“反转”历史(无法复活郑子明),而是长跪灵前,喃喃自语:“这江山,是用兄弟的血换来的吗?”这一细节将个人悲剧升华为对权力异化的反思:帝王权术如何吞噬人性,手足情谊如何在皇权面前不堪一击,赵匡胤在灵前写下“悔过”二字,为全剧留下沉重的余韵。

剧情核心要素梳理

| 环节 | 关键事件 | 人物关系 | 情感基调 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|---|

| 权力铺垫 | 赵光义陷害郑子明,赵匡胤妥协下令 | 君臣、兄弟权力冲突 | 紧张、压抑 | 念白对白,展现朝堂博弈 |

| 误杀爆发 | 郑子明被斩,首级呈上 | 君臣决裂,信任崩塌 | 震惊、悔恨 | 动作停顿,静场处理 |

| 灵堂哭头 | 回忆结义,哭诉悔恨 | 兄弟情谊的追忆与忏悔 | 悲恸、撕心裂肺 | 哭腔、身段,情感高潮 |

| 历史反思 | 赵匡胤自省,写下“悔过” | 权力与人性的终极拷问 | 沉重、苍凉 | 独白,留白艺术 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《赵匡胤哭头》中的“哭头”有哪些独特的表演技巧?

A:“哭头”是戏曲中角色极度悲痛时的哭腔表现,在《赵匡胤哭头》中,演员主要通过以下技巧呈现:一是“气声运用”,以气息带动声音,如“贤弟啊——”的“啊”字,用颤抖的气声模拟哽咽;二是“腔调变化”,结合豫剧“哭板”“悲调”的旋律,通过“上滑音”“下滑音”表现情绪起伏,如“害你命丧黄泉”一句,“黄泉”二字用下滑音强化绝望感;三是“身段配合”,如捶胸、顿足、甩袖、跪步等动作,将视觉冲击与听觉感染结合,使“哭”不仅是声音,更是全身心的情感宣泄。

Q2:《赵匡胤哭头》中赵匡胤的哭戏反映了怎样的历史观?

A:赵匡胤的哭戏并非简单的“个人悔过”,而是通过帝王视角反思权力与人性、历史与道德的关系,哭戏暴露了“家天下”皇权制度的残酷性——为巩固统治,亲情、情谊可被牺牲;通过赵匡胤“这江山是用兄弟的血换来的吗”的自问,暗示权力对人的异化:即便如开国雄主,也难逃权术的裹挟,最终成为历史的“罪人”,这种反思超越了简单的“忠奸对立”,触及了权力结构中人性的普遍困境,具有深刻的历史思辨性。