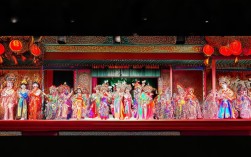

“打雷花戏曲全集”作为传统戏曲艺术的重要载体,其“原唱”概念需结合戏曲艺术的传承特性来理解,戏曲表演中,“原唱”并非仅指录音版本的首位演唱者,更涵盖了剧目首演时的原创演员、流派奠基人的经典演绎,以及不同历史时期代表性艺术家的权威诠释,这一全集若以“打雷花”为标识,可能聚焦于以“雷”(象征气势磅礴的武戏或花脸行当)与“花”(代表绚丽多彩的花旦、小生等行当)为特色的剧目组合,或是特定地域戏曲中兼具“刚健”与“柔美”风格的经典作品。

从原唱演员的角度看,不同剧种均有其标志性人物,以京剧为例,若涉及“雷”元素的花脸行当,金少山的《霸王别姬》中“力拔山兮气盖世”的唱段,以其铜锤花脸的浑厚嗓音成为原唱典范;而“花”元素的花旦行当,梅兰芳在《贵妃醉酒》中“海岛冰轮初转腾”的演绎,则通过水袖与唱腔的完美结合,奠定了梅派艺术的原创地位,越剧中的“打雷花”可能体现在尹桂芳的《红楼梦》中“宝玉哭灵”的悲情唱段(小生行当的“雷”),以及傅全香在《梁山伯与祝英台》中“楼台会”的婉转抒情(花旦行当的“花”),二者的原创诠释至今仍是越剧界的标杆。

黄梅戏的“打雷花”全集则可能严凤英与王少舫的合作作为原唱核心,严凤英在《天仙配》中“夫妻双双把家还”的唱段,以其质朴甜美的嗓音塑造了七仙女的经典形象,是黄梅戏从民间小戏走向成熟舞台的原创里程碑;王少舫在《女驸马》中为冯素珍设计的“为救李郎离家园”的唱腔,则融合了京剧与京剧的元素,成为小生行当“刚柔并济”的原唱代表,豫剧中的“打雷花”常以常香玉的《花木兰》为典型,“刘大哥讲话理太偏”的唱段,以豫东调的高亢激越展现了“雷”的气势,而“谁说女子享清闲”的细腻处理,则体现了“花”的柔美,其原唱版本已成为豫剧声腔的教科书。

为更清晰呈现不同剧种“打雷花”特色剧目与原唱演员的关系,可参考下表:

| 剧种 | 代表剧目 | 原唱演员 | 行当特色 | 代表唱段 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | 金少山 | 铜锤花脸(雷) | “力拔山兮气盖世” |

| 京剧 | 《贵妃醉酒》 | 梅兰芳 | 梅派花旦(花) | “海岛冰轮初转腾” |

| 越剧 | 《红楼梦》 | 尹桂芳 | 尹派小生(雷) | “宝玉哭灵” |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 傅全香 | 傅派花旦(花) | “楼台会” |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 严凤英 | 严派花旦(花) | “夫妻双双把家还” |

| 黄梅戏 | 《女驸马》 | 王少舫 | 王派小生(雷) | “为救李郎离家园” |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 常香玉 | 常派旦角(雷花) | “刘大哥讲话理太偏” |

这些原唱演员的艺术成就不仅在于个人嗓音条件的优越,更在于他们对人物性格的深度挖掘与声腔的创新突破,金少山将铜锤花脸的“唱、念、做、打”推向极致,其“雷”的气势不仅是声音的洪亮,更是角色霸王的悲壮气概;梅兰芳的“花”则突破了花旦表演的程式化,通过眼神、身段的细腻表达,赋予杨玉环复杂的内心世界,正是这些原唱演员的原创性贡献,使得“打雷花戏曲全集”成为戏曲艺术传承的重要基石,其唱腔设计、表演范式至今仍被后辈演员学习与借鉴。

在当代语境下,“打雷花戏曲全集”的原唱版本不仅是历史录音的留存,更是戏曲活态传承的参照系,通过聆听原唱,观众能感受到不同流派的艺术精髓,理解戏曲“以声塑形、以形传神”的美学追求,对于戏曲学习者而言,原唱更是“口传心授”的起点,唯有在模仿原唱的基础上结合自身条件创新,才能真正实现传统艺术的当代发展。

相关问答FAQs

问题1:“打雷花戏曲全集”中的“打雷花”具体指什么艺术特色?

解答:“打雷花”并非单一戏曲术语,而是对戏曲艺术中“刚健”与“柔美”风格的概括性表述。“雷”通常象征气势磅礴的元素,如武戏的激烈打斗、花脸行当的浑厚唱腔(如京剧铜锤花脸、豫剧的“红脸”),体现戏曲的阳刚之美;“花”则代表绚丽多彩的表演,如花旦的灵动身段、小生的细腻唱腔(如越尹派小生、黄梅戏严派花旦),展现戏曲的阴柔之美,全集通过选取兼具这两种风格的剧目,呈现戏曲艺术的丰富性与包容性。

问题2:为何戏曲中“原唱”版本比后世翻唱更具权威性?

解答:戏曲“原唱”的权威性源于其原创性与历史价值,原唱演员往往是剧目的首演者或流派奠基人,其唱腔设计、表演细节直接关联剧目的诞生背景与艺术构思,具有不可复制的“原真性”,严凤英在《天仙配》中的唱腔,融合了黄梅戏传统调式与人物情感需求,是剧目从地方小戏走向全国的关键创新,后世翻唱虽可模仿旋律,但难以复制其对人物性格的精准把握与时代赋予的艺术生命力,原唱版本还承载了特定历史时期的审美风尚与舞台实践,是戏曲研究的重要史料。