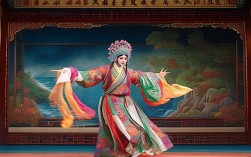

马琳,当代豫剧常派代表性传人,国家一级演员,中国戏剧家协会理事,河南省剧协副主席,郑州市豫剧院副院长,她以醇厚的常派声腔、细腻的表演功底和深厚的艺术修为,成为中原戏曲舞台上的标杆人物,从艺三十余年来,马琳扎根传统、锐意创新,不仅完美传承了常香玉大师“声情并茂、字正腔圆”的艺术精髓,更以独特的个人风格赋予经典剧目新的生命力,为豫剧艺术的当代传播与发展作出了重要贡献。

学艺经历:师出名门,功底扎实

1975年,马琳出生于河南开封的一个戏曲爱好者家庭,自幼耳濡目染豫剧艺术,6岁起便跟随当地老艺人学习戏曲基本功,凭借过人的嗓音条件和悟性,展现出惊人的艺术天赋,1986年,她以优异成绩考入河南省戏曲学校(现河南艺术职业学院),主攻闺门旦、青衣,师从豫剧常派名家虎美玲(常香玉弟子),系统学习常派表演体系,在校期间,她刻苦钻研《花木兰》《拷红》《断桥》等经典剧目,因表现突出,多次被选为学校重点培养对象,并有机会参与省级戏曲展演。

1992年毕业后,马琳考入郑州市豫剧院青年团,正式开启职业戏曲生涯,初入剧团时,她从跑龙套、演配角做起,在《秦香莲》《穆桂英挂帅》等剧目中积累舞台经验,凭借扎实的功底和不懈的努力,她很快被委以重任,在1995年郑州市新剧目调演中,凭借《花木兰》选段“刘大哥讲话理太偏”崭露头角,获得“青年演员表演奖”,此后,她先后拜师常派艺术家小香玉、谷秀荣,进一步深化对常派艺术的理解,逐渐形成“刚柔并济、细腻传神”的表演风格。

代表作品:经典新绎,光彩夺目

马琳的演艺生涯以常派经典剧目为核心,同时在传统基础上大胆创新,塑造了众多深入人心的舞台形象,她的代表作品涵盖历史剧、现代戏、传统戏等多个领域,充分展现了豫剧艺术的包容性与表现力,以下是其主要代表作品及艺术特色:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色与影响 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 完美诠释常派“刚健明快”的声腔特点,将花木兰的英姿飒爽与女儿柔情融为一体,成为剧院“看家戏”,累计演出超300场,被誉为“当代花木兰”典范。 |

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | 以“哭坟”唱段的情感爆发力著称,通过眼神、身段的细微变化,展现人物悲愤交加的内心世界,2012年凭此剧获第25届中国戏剧梅花奖。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 继承常派“雍容大气”的表演风范,在“挂帅”一戏中融入武戏身段,刚柔相济,展现巾帼英雄的家国情怀,成为河南省戏剧大赛金奖剧目。 |

| 《新朝阳沟》 | 银环 | 在传统现代戏基础上融入当代审美,通过生活化的台词和贴近人物性格的表演,让“银环”形象焕发新活力,吸引大量年轻观众走进剧场。 |

| 《红娘》 | 红娘 | 以俏皮灵动的表演和婉转甜美的唱腔,塑造聪慧机敏的红娘形象,成为剧院“票房保证”,并多次登上央视《梨园春》舞台。 |

艺术成就:荣誉等身,传承有道

马琳的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更体现在对豫剧艺术的传承与推广中,她先后荣获“中国戏剧梅花奖”“香玉杯艺术奖”“河南省五一劳动奖章”“国家级非物质文化遗产代表性项目豫剧传承人”等多项荣誉,并享受国务院特殊津贴。

作为艺术教育者,马琳始终致力于戏曲人才的培养,她担任郑州大学音乐学院兼职教授,开设“常派表演艺术”课程;成立“马琳戏曲工作室”,通过“师带徒”方式培养青年演员,其弟子多名在省级以上戏曲赛事中获奖,她还积极探索豫剧的现代化传播,通过短视频平台开设“马琳说戏”专栏,普及戏曲知识,单条视频最高播放量超千万,让豫剧艺术走进年轻群体。

社会影响:扎根民间,传播文化

马琳始终秉持“戏曲源于人民,服务人民”的理念,常年深入基层演出,足迹遍布河南各地的乡村、社区、学校,她带领剧团开展“戏曲进校园”活动,累计演出超500场,让数万青少年感受豫剧魅力;在乡村振兴演出中,她主动为农民群众定制“乡土剧目”,用戏曲讲述身边故事,深受百姓喜爱。

在国际文化交流中,马琳多次代表中国豫剧赴欧洲、东南亚等国家演出,2018年随中国戏曲艺术团赴法国巴黎,在联合国教科文组织总部演出《花木兰》,向世界展示中国戏曲文化的独特魅力,演出结束后被授予“中法文化交流使者”称号。

相关问答FAQs

问:马琳作为常派传人,如何平衡传统与创新的传承方式?

答:马琳认为“传统是根,创新是魂”,在传承上,她严格遵循常派“声情并茂、字正腔圆”的艺术准则,通过反复研习常香玉大师的录音、录像,以及向老艺人请教,确保常派艺术的纯正性;在创新上,她坚持“以我为主,为我所用”,如在《新朝阳沟》中融入现代音乐元素和舞台科技,在保留方言韵味和程式化表演的基础上,增强剧情的代入感和观赏性,她强调“创新不是颠覆传统,而是让传统更贴近时代”,通过创新吸引年轻观众,为豫剧注入新的生命力。

问:马琳在培养青年演员时,最注重哪些方面的培养?

答:马琳在培养青年演员时,最注重“德艺双馨”和“传统根基”,她要求学员首先树立“戏比天大,艺无止境”的职业操守,通过严格的每日练功、唱腔训练打下扎实基础;她强调“以戏育人”,让学员在反复排演经典剧目中体会人物情感,掌握常派表演的精髓;她鼓励学员广泛学习其他剧种的艺术特色,拓宽艺术视野,同时要求他们深入生活、扎根人民,从民间故事和时代精神中汲取创作灵感,成长为“有情怀、有温度”的戏曲人才。