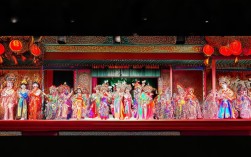

豫剧《抬花轿》作为中原地区家喻户晓的经典剧目,以浓郁的乡土气息、鲜活的人物形象和妙趣横生的情节,成为豫剧艺术宝库中的璀璨明珠,自20世纪以来,该剧被多次搬上银幕,通过戏曲电影的形式让更多人领略到豫剧的独特魅力,这些电影版本不仅保留了原剧的舞台精髓,更借助镜头语言拓展了艺术表现力,共同构成了“豫剧抬花轿电影全集”的丰富内涵,为观众呈现了一场跨越时代的视听盛宴。

剧情梗概:一出充满烟火气的民间喜剧

《抬花轿》的故事背景设定在明朝,以天官府小姐周月红坐花轿出嫁为主线,串联起一系列啼笑皆非的情节,周月红貌美如花,性格活泼,其父天官周景龙因与文状元吴湘之父有旧约,强行为她定下婚事,出嫁当日,周月红乘坐八抬大花轿,途中因轿夫的颠轿、嬉闹引发了一系列误会与趣事,最终与吴湘在“误会—相知—相爱”中成就美满姻缘,全剧以“花轿”为核心意象,通过“坐轿”“颠轿”“闹轿”等经典桥段,将民间婚嫁的习俗与喜剧元素巧妙融合,既有对自由爱情的歌颂,也蕴含着对世俗礼教的温和调侃,展现了中原地区质朴乐观的生活哲学。

电影版本梳理:从黑白胶片到数字修复

“豫剧抬花轿电影全集”涵盖了不同年代、不同艺术风格的改编版本,各具特色,共同见证了豫剧艺术的传承与创新,以下为主要电影版本的概览:

| 版本名称 | 上映年份 | 导演 | 主演 | 艺术特色 | 影响力 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《抬花轿》(黑白版) | 1956年 | 鲁震 | 阎立品(饰周月红)、唐喜成(饰吴湘) | 采用传统舞台拍摄手法,保留原剧唱腔与身段,黑白胶片凸显古朴韵味,阎立品的闺门扮相被誉为“一颦一笑皆入画”。 | 成为豫剧电影早期代表作,奠定了《抬花轿》的经典地位,影响了几代豫剧观众。 |

| 《抬花轿》(彩色版) | 1982年 | 陈方干、张景岳 | 王素君(饰周月红)、谷秀荣(饰丫鬟) | 色彩鲜艳,场景从舞台拓展至实景,如开封府、古城街道等,增强了故事的真实感;王素君的表演兼具闺门旦的娇俏与喜剧的灵动。 | 票房口碑双丰收,推动豫剧电影走向大众,成为20世纪80年代的热门戏曲影片。 |

| 《抬花轿》(数字修复版) | 2010年 | (修复团队) | 阎立品(原声)、唐喜成(原声) | 对1956年黑白版进行4K修复,提升画质与音质,保留原汁原味的舞台表演,配以字幕注释唱腔与典故。 | 让经典老片焕发新生,成为年轻观众了解传统豫剧的入门之作,获“中国戏曲电影修复工程”优秀案例。 |

| 《新抬花轿》 | 2015年 | 张刚 | 李金霞(饰周月红)、刘雯婷(饰吴湘) | 在传统剧情基础上增加人物内心独白与情感线,融入现代审美,如服饰设计更华丽,镜头语言更贴近电影叙事。 | 吸引年轻观众关注,引发对传统戏曲现代化改编的讨论,成为戏曲创新探索的样本。 |

艺术成就:豫剧与电影语言的完美融合

豫剧《抬花轿》电影的艺术成就,不仅在于对原剧舞台艺术的忠实记录,更在于通过电影媒介实现了创造性转化,在表演上,主演们以扎实的唱念做打塑造了鲜活人物:阎立品饰演的周月红,唱腔婉转细腻,身段轻盈灵动,将大家闺秀的娇羞与聪慧演绎得淋漓尽致;唐喜成塑造的吴湘,文武兼备,唱腔高亢激越,与周月红的互动充满喜剧张力,在电影语言上,不同版本各有突破:黑白版以固定镜头捕捉舞台的仪式感,让观众聚焦于演员的表演;彩色版通过实景拍摄与蒙太奇手法,拓展了叙事空间,如“颠轿”一段中,镜头在轿内周月红的惊慌与轿夫的嬉笑间切换,强化了喜剧冲突;数字修复版则通过技术手段还原了老一辈艺术家的表演细节,让经典得以永恒传承,影片对中原民俗文化的呈现也极具价值,从花轿的纹样、嫁衣的款式到婚宴的礼仪,无不彰显着河南地区的地域特色,成为研究民间文化的鲜活影像资料。

文化意义:经典传承与时代共鸣

“豫剧抬花轿电影全集”的价值远超艺术本身,它承载着中原文化的记忆,也见证了传统戏曲在时代变迁中的生命力,从1956年的黑白胶片到2015年的新版改编,这些电影不仅是豫剧艺术发展的缩影,更是中国社会文化变迁的晴雨表:老版本中蕴含的伦理观念与民间智慧,折射出传统社会的价值取向;新版本对人物情感的深化与现代叙事的探索,则体现了当代艺术创作者对经典的创新解读,更重要的是,这些电影让豫剧这一地方剧种走出河南,走向全国乃至世界,成为连接不同地域、不同年龄观众的文化纽带,无论是老戏迷重温黑白版的古朴,还是年轻人通过数字修复版感受传统魅力,《抬花轿》电影始终以其独特的艺术魅力,跨越时空,引发共鸣。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《抬花轿》电影中“坐轿”一段的表演有何特色?

A:“坐轿”是《抬花轿》的核心桥段,演员通过“虚拟表演”与“程式化动作”相结合,生动再现了新娘坐轿时的复杂心境,周月红在轿中的表演,以“水袖功”和“眼神戏”为主:时而因轿夫颠簸而摇晃身体,水袖随之翻飞,表现惊慌;时而透过轿帘缝隙偷看外界,眼神中带着好奇与羞涩;时而轻抚嫁衣,流露对少女时代的留恋,轿夫的表演则充满生活气息,通过“颠轿”“扭轿”“蹲轿”等动作,配合诙谐的台词与唱腔,将市井小人物的乐观与机敏展现得淋漓尽致,这种“以形写神”的表演,既保留了豫剧程式化的传统,又注入了真实的生活质感,成为戏曲表演的经典范例。

Q2:不同版本的《抬花轿》电影在艺术表现上有哪些差异?

A:不同版本的《抬花轿》电影因时代背景与技术条件不同,呈现出显著的艺术差异,1956年黑白版以“舞台纪录”为主,镜头固定,突出演员的唱腔与身段,风格古朴典雅,强调原汁原味的豫剧韵味;1982年彩色版则突破舞台局限,采用实景拍摄与分镜头叙事,场景更丰富,色彩更明快,增强了故事的视觉冲击力;2010年数字修复版在保留原版表演的基础上,通过技术提升画质与音质,让老艺术家的风采得以清晰呈现,更注重对年轻观众的引导;2015年新版则在传统剧情中融入现代叙事手法,增加人物内心戏与情感铺垫,服饰与道具更华丽,镜头语言更贴近商业电影,旨在吸引年轻群体,这些差异共同构成了《抬花轿》电影的多元面貌,也反映了传统戏曲在不同时代的适应与创新。