豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、朴实豪放的风格深受观众喜爱,而《斩窦娥》作为豫剧经典名段,更是凭借扣人心弦的剧情、鲜明的人物形象和震撼人心的艺术感染力,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,这一剧目改编自元曲大家关汉卿的杂剧《感天动地窦娥冤》,历经数百年传承与演绎,不仅展现了中国传统戏曲“以歌舞演故事”的独特魅力,更折射出底层民众在封建压迫下的悲苦命运与不屈抗争,其艺术价值与社会意义历久弥新。

《斩窦娥》的故事发生在元代楚州,年幼的窦娥因父亲窦天章进京赶考无力偿还高利贷,被卖给蔡婆婆家做童养媳,婚后不久丈夫早逝,窦娥与蔡婆婆相依为命,后蔡婆婆偶遇流氓张驴儿父子,张驴儿见窦娥貌美,威逼蔡婆婆嫁给自己父子二人,遭窦娥严词拒绝,张驴儿怀恨在心,欲毒死蔡婆婆却误杀其父,反诬陷窦娥杀人,买通昏官桃杌,对窦娥严刑逼供,窦娥为免年迈的蔡婆婆受牵连,含冤认罪,被判斩刑,在赴刑场的路上,窦娥满腔悲愤,指天为誓:若她蒙冤,死后刀过头落,一腔热血溅白练,六月飞雪掩尸骨,楚州大旱三年,行刑时,三桩誓愿一一应验,天地为之动容,最终窦娥的父亲窦天章官至廉访使,复查此案为女洗冤,惩治了恶人,这一情节以“冤”为核心,通过窦娥的悲惨遭遇,深刻揭露了封建社会吏治腐败、道德沦丧的黑暗现实,同时塑造了窦娥这一集善良、刚烈、孝顺于一身的经典女性形象。

窦娥的形象是《斩窦娥》的灵魂所在,她本是恪守封建礼教的弱女子,对婆婆孝顺至极,“我将这婆侍养,我将这孝承当”,宁愿自己蒙冤也不愿连累蔡婆婆;面对流氓的威逼利诱,她坚守贞洁,“一马难将两鞍鞴,我怎肯嫁你做次妻”;面对酷刑,她从最初的苦苦哀求到最后的悲愤控诉,展现出性格中刚烈不屈的一面,尤其是刑场“骂天”一场,窦娥的唱词字字泣血:“没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天!顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨。”她质问天地:“地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”这不仅是个人命运的悲鸣,更是对整个封建秩序的控诉,将窦娥的悲愤推向高潮,也让观众对这一形象产生深切的同情与敬佩。

在艺术表现上,豫剧《斩窦娥》充分展现了剧种独特的唱腔与表演特色,豫剧的唱腔以“高亢、奔放、质朴、刚健”著称,在窦娥的唱段中,既有表现悲苦哀怨的“慢板”,如窦娥被押赴刑场时哭诉身世的唱段,旋律低回婉转,节奏舒缓,字字含泪;也有表现激愤抗争的“二八板”“快二八板”,如窦娥立三桩誓愿时的唱段,旋律陡然升高,节奏加快,板式紧促,展现出人物内心的爆发力,演员通过“唱、念、做、打”的有机结合,将窦娥的情感变化层层递进:从最初的委屈隐忍,到中期的悲愤控诉,再到最后的绝望与不甘,每一个眼神、每一个动作都精准传递出人物内心的波澜,窦娥跪地受刑时,演员通过颤抖的身躯、紧握的拳头和含泪的双眼,将“官吏无心正法,百姓有口难言”的黑暗现实具象化,极具视觉冲击力。

以下是《斩窦娥》核心唱段中唱腔板式与情感表达的对应关系:

| 唱腔板式 | 节奏特点 | 情感表达 | 代表唱词片段 |

|---|---|---|---|

| 慢板 | 舒缓、深沉 | 哀怨、悲苦 | “窦娥女在马上悲声大放,想起了小张郎好不凄凉……” |

| 二八板 | 中速、平稳 | 叙事、倾诉 | “没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天……” |

| 快二八板 | 急促、有力 | 激愤、抗争 | “地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!” |

| 散板 | 自由、灵活 | 绝望、质问 | “这都是官吏们无心正法,使百姓有口难言!” |

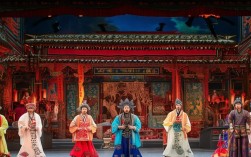

除了唱腔艺术,舞台呈现也为《斩窦娥》增色不少,传统豫剧舞台虽布景简约,但通过一桌二椅、虚拟化的表演程式,营造出丰富的意境。“赴刑场”一场,通过演员的圆场步、甩袖、跪拜等动作,配合锣鼓点,展现出押解途中路途遥远、窦娥身心俱疲的状态;三桩誓愿的实现则通过舞台特写(如血溅白练的红色绸缎、飘落的白色纸屑象征飞雪)和音效(如风声、雷声)相结合,营造出超现实的悲壮氛围,让观众在视觉与听觉的双重冲击下,感受到窦娥冤屈之深重,这种虚实结合的舞台美学,既体现了中国传统戏曲“写意”的特征,也让古老的故事在当代舞台上依然具有强大的感染力。

《斩窦娥》之所以能成为豫剧名段,不仅在于其艺术上的成就,更在于其深刻的思想内涵与时代价值,窦娥的悲剧是封建社会底层民众命运的缩影,她的抗争虽是个人的,却折射出对公平正义的普遍追求,在当代,这一剧目依然具有现实意义,它提醒人们铭记历史,反思权力与正义的关系,也激励着人们为构建公平正义的社会而努力,一代代豫剧艺术家对《斩窦娥》的传承与创新,如常香玉、牛淑贤、虎美玲等名家的精彩演绎,不仅让经典剧目焕发新生,也推动了豫剧艺术的传播与发展,让更多人感受到中国传统戏曲的魅力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《斩窦娥》中窦娥的“三桩誓愿”在剧情中有什么作用?

A1:窦娥的“血溅白练、六月飞雪、大旱三年”三桩誓愿,是《斩窦娥》情节的高潮与核心,具有多重作用:一是推动剧情发展,三桩誓愿逐一应验,最终引出窦天章复查此案,为窦娥平反,使故事结构完整;二是深化主题,通过超自然现象强化窦娥冤屈的深重,揭露封建社会“官吏无心正法,百姓有口难言”的黑暗现实;三是塑造人物形象,誓愿展现了窦娥从隐忍到反抗的性格转变,凸显其刚烈不屈的反抗精神,使其形象更加丰满立体;四是增强戏剧感染力,超现实的情节设置让观众在情感上产生强烈共鸣,强化了悲剧效果。

Q2:不同流派的豫剧演员在演绎《斩窦娥》时,有哪些特色差异?

A2:豫剧不同流派因唱腔风格、表演理念不同,在演绎《斩窦娥》时呈现出鲜明特色,以常派(常香玉)为例,其唱腔刚健明亮、气势磅礴,在表现窦娥“骂天”时,常以高亢的“豫东调”展现人物内心的激愤抗争,表演上注重“唱做结合”,身段大开大合,凸显人物刚烈性格;以陈派(陈素真)为例,其唱腔委婉细腻、含蓄深沉,更侧重表现窦娥内心的悲苦与无奈,如“赴刑场”唱段中,通过低回的“豫西调”和细腻的眼神、身段,将窦娥的孝顺与绝望刻画得入木三分;以崔派(崔兰田)为例,其唱腔悲壮苍凉、情感醇厚,擅长表现悲剧人物的命运感,在窦娥临刑前的唱段中,通过拖腔的运用和颤抖的嗓音,将人物的悲愤与绝望推向极致,这些流派特色既保留了《斩窦娥》的核心精神,又各具艺术魅力,共同丰富了这一经典名段的舞台呈现。