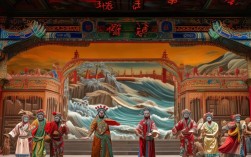

《真假美猴王》作为京剧舞台上久演不衰的经典剧目,取材于古典名著《西游记》第五十六至五十八回“神狂诛草寇 道昧放心猿”,以“六耳猕猴”冒充孙悟空搅扰取经团队的奇幻故事为框架,通过京剧独特的唱念做打与程式化表演,将真假难辨的戏剧冲突与人性哲思熔于一炉,成为展现猴戏艺术精髓与舞台魅力的代表作。

真假难辨的取经劫

京剧《真假美猴王》在原著基础上提炼核心冲突,情节紧凑而富有张力,故事始于六耳猕猴变作孙悟空模样,不仅外貌神似,更兼神通广大:他打伤唐僧,抢走行李关文,自建取经队伍,真假悟空由此从花果山打到南海观音菩萨处,观音虽以玉净瓶杨柳枝相试,却无法辨明真伪;又至天庭,托塔天王、哪吒、二郎神等以照妖镜照之,六耳猕猴竟与悟空一般无二,连哮天犬也无法分辨,师徒二人闹至西天雷音寺,如来佛祖道破“六耳猕猴”本相——此猴善听音、察理、知前后万物,能仿悟空形神,实为取经路上“二心”所化,金钵盂罩下,六耳猕猴现出原形,被悟空一棒打死,师徒重归于好。

京剧对原著情节进行了“舞台化”浓缩:删减了六耳猕猴与悟空在西牛贺洲等地的打斗支线,聚焦“取经团队内部信任危机”,强化唐僧肉眼凡胎的困惑、观音的慈悲无奈、如来的威严智慧,以及真假悟空从“形似”到“神似”的对抗,使戏剧冲突更集中,人物关系更清晰。

艺术特色:唱念做打中的猴戏精髓

京剧《真假美猴王》的成功,离不开对“猴戏”艺术的极致发挥,通过“形、神、声、技”的融合,将神话角色转化为具有审美价值的舞台形象。

表演:形神兼备的“猴拟”

猴戏是京剧武行的重头戏,演员需以“拟人化”手法模仿猴的习性与灵性,真孙悟空的表演突出“神”:眼神如电,炯炯有神,既有“齐天大圣”的桀骜,又有对师父的忠诚;身段轻捷,动作如“窜毛”“抢背”“鹞子翻身”,既展现猴的矫健,又暗合武生的“稳、准、狠”,假孙悟空则侧重“形”:刻意模仿悟空的招牌动作(如挠腮、瞑目)却略显僵硬,眼神飘忽不定,步伐虚浮,通过细节差异暗示“假”的本质,打斗场面中,真假悟空的兵器对决(金箍棒对金箍棒)更是“以武为戏”,通过“对打”“缠斗”“亮相”等程式化动作,营造出眼花缭乱的舞台效果,让观众在紧张刺激中感受“真假难辨”的戏剧张力。

唱腔:流派纷呈的“声韵”

不同流派的艺术家对《真假美猴王》的唱腔各有诠释,形成“百花齐放”的局面,以“杨派”(杨小楼)为例,悟空的唱腔苍劲高亢,西皮导板“高叫一声孩儿听分明”如金石掷地,展现其不服输的性情;而“盖派”(盖叫天)则更注重“武戏文唱”,唱腔中融入老生的沉稳,在“大闹天宫”等片段中,通过“快板”“流水板”的节奏变化,表现悟空的急躁与霸气,假悟空的唱腔则多用“阴柔”处理,如二黄慢板“俺老孙神通广大”,通过拖腔的刻意颤抖和尾音下滑,凸显其虚伪与狡诈,与真悟空的唱腔形成鲜明对比。

脸谱与服饰:符号化的“身份标识”

京剧脸谱是角色性格的“视觉密码”,真孙悟空的脸谱以“倒栽桃”为基础,眉心一点金睛,红色主调象征忠勇,黑色眼窝勾勒锐利,体现其“火眼金睛”的辨识力与“斗战胜佛”的佛性;假孙悟空的脸谱则在此基础上“变形”:红色更暗,线条杂乱,眉眼歪斜,甚至添加“獠牙”元素,暗示其“妖邪”本质,服饰方面,真悟空身着黄靠、虎皮裙,腰束勒甲绦,手持如意金箍棒,尽显“齐天大圣”的威风;假悟空虽模仿其装束,但虎皮纹理模糊,金箍棒略显笨重,细节处的“不协调”暗藏破绽。

音乐:锣鼓经的“情绪引擎”

京剧伴奏中的锣鼓经是渲染气氛、推动节奏的关键。《真假美猴王》中,“急急风”锣鼓用于打斗开场,营造紧张感;“四击头”配合悟空亮相,突出其英雄气概;“长锤”则用于师徒对话,调节舞台节奏,尤其在“真假对质”时,通过“慢长锤”与“快长锤”的交替,配合演员的眼神与身段,将“困惑—争执—激愤”的情绪层层递进,让观众在听觉与视觉的双重冲击中沉浸于剧情。

名家演绎与版本流变

京剧《真假美猴王》历经百年传承,涌现出众多经典版本与名家演绎,形成各具特色的艺术流派。

| 表演者 | 流派 | 艺术特色 | 代表剧目片段 |

|---|---|---|---|

| 杨小楼 | 杨派(武生) | “武戏文唱”,身段稳健,唱腔苍劲,注重悟空“神性”与“人性”的平衡 | “观音辨猴”“真假美猴王对打” |

| 盖叫天 | 盖派(武生) | “神形兼备”,动作飘逸如猴,眼神戏足,将悟空的“灵”与“傲”融入每个细节 | “大闹地府”“如来收妖” |

| 李少春 | 文武老生 | 文武全才,唱腔融合老生与武生特点,打斗刚猛中见细腻,突出悟空的“成长性” | “唐僧念紧箍咒”“真假悟空上天庭” |

| 张春华 | 武丑 | 诙谐幽默,假猴王角色中加入滑稽身段,通过夸张模仿制造喜剧效果 | “变戏法”“戏弄唐僧” |

这些版本或重“武”,或重“文”,或重“神”,共同丰富了《真假美猴王》的舞台表现,使其从“传统武戏”升华为兼具观赏性与思想性的经典剧目。

主题思想:二心之争与人性寓言

京剧《真假美猴王》不仅是一场奇幻打斗,更蕴含深刻的哲学思考,剧中“六耳猕猴”实为孙悟空“二心”所化——既有对师父的怨怼(因唐僧错念紧箍咒逐走悟空),又有对“齐天大圣”名号的执念,而“真悟空”则是其“本心”的体现:历经磨难却初心不改,对取经事业忠贞不渝。

唐僧的“肉眼凡胎”象征世俗认知的局限,无法分辨“真我”与“假我”;观音的“慈悲”与“无奈”暗示外在权威的无力;如来的“金钵”与“真言”则代表“正念”的最终胜利,这一情节暗合佛教“明心见性”的修行理念,也引发观众对人性中“正邪”“真伪”的思考:唯有去除杂念、坚定本心,方能辨别是非,成就正果,正如剧中悟空所言:“他假意虚情随我去,我真心实保圣僧来”,真假之争,实为“心性”之争。

艺术价值与文化传承

作为京剧猴戏的巅峰之作,《真假美猴王》集京剧“唱念做打”于一体,通过程式化表演与写意化舞台,将神话故事转化为具有民族审美特质的艺术形式,其脸谱、服饰、音乐等元素不仅是京剧艺术的浓缩,更是传统文化的载体,传递着“忠勇正直”“明辨是非”的价值观念。

从民国时期杨小楼的“宫廷猴戏”,到当代院团的“新编版本”,《真假美猴王》始终活跃在京剧舞台,并通过影视、动漫等媒介走进大众视野,成为连接传统与现代的文化纽带,它不仅展现了京剧艺术的魅力,更让“真假美猴王”的故事跨越时空,持续引发人们对人性、信仰与成长的思考。

相关问答FAQs

问:京剧《真假美猴王》与原著《西游记》在情节上有哪些主要不同?

答:原著中,六耳猕猴的背景更为复杂,其与悟空的打斗涉及西牛贺洲、灵山等多地,且如来辨明真相时详细解释了“六耳猕猴”的来历(“此猴善听音、察理、知前后万物”);京剧则对情节进行“舞台化”浓缩:聚焦“取经团队内部冲突”,删减支线打斗,强化唐僧与悟空的情感张力(如增加唐僧被逐时的念白独白),并将如来收妖的过程简化,突出“佛法无边”的主题,节奏更快,更符合京剧“以歌舞演故事”的表演规律,京剧弱化了六耳猕猴的“神性”,更强调其“二心”属性,使主题更集中。

问:京剧中的猴戏表演需要掌握哪些核心技巧?

答:京剧猴戏的核心技巧可概括为“形、神、技”三者结合。“形”指身段模仿,需掌握“窜毛”(模仿猴毛发耸立)、“抢背”(跌扑动作)、“鹞子翻身”(腾挪技巧)、“猴跳”(模仿猴跳跃)等基本功,做到轻捷矫健、符合猴的习性;“神”指眼神与表情,通过“转眼珠”“挑眉”“挤鼻弄眼”等细节表现猴的机敏、狡诈或忠诚,真悟空眼神坚定,假猴王则飘忽不定;“技”指武打功底,包括耍棍(金箍棒的花式表演)、翻跟头(“蛮子”“折腰”等筋斗)、对打(与妖兵、角色的兵器对决),需刚劲有力、节奏分明,同时结合“唱念”,如悟空的念白需脆亮,唱腔需高亢,假猴王则需带阴柔或滑稽,以区分角色性格,演员还需对猴的习性进行观察,将其“人性化”,使角色既“像猴”又“像人”,达到“形神兼备”的境界。