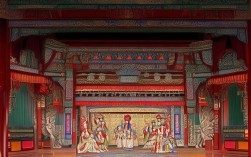

《少国公》作为豫剧新编历史剧,以家国情怀与忠奸斗争为主线,塑造了少国公赵景轩这一年轻将领的成长弧光,第09集作为全剧转折关键,承接前8集“奸臣当道、边关告急”的铺垫,通过“朝堂诬陷”“围城脱险”“江湖结盟”“边将说服”四重情节,将矛盾推向高潮,既展现了赵景轩从“初出茅庐”到“临危受命”的蜕变,也凸显了豫剧“唱念做打”的艺术魅力。

核心冲突:忠奸博弈下的绝境突围

第09集开篇即以“雷霆之势”切入:丞相王承恩联合北燕使臣,伪造赵景轩与北燕的“通敌书信”,以“私通外敌、意图谋反”之罪煽动皇帝下旨捉拿,朝堂之上,太师李斯年虽力保赵景轩,却因年迈势孤,反被王承恩诬陷为“包庇逆党”,皇帝震怒之下下令“抄家问罪”,全剧 tension(张力)瞬间拉满,这一情节设计,既延续了传统豫剧“忠奸对立”的经典模式,又通过“伪造证据”的细节,强化了反派的心狠手辣,为赵景轩的“绝境”埋下伏笔。

边关战事再起:北燕大将铁木真趁朝内动荡,率三十万大军攻破雁门关守军粮草大营,边关告急文书八百里加急送至京城,却被王承恩压下未报,这一“内外双线”的冲突交织,既凸显了奸臣误国的主题,也为赵景轩后续“戴罪立功”提供了合理性——皇帝虽下令捉拿,却暗中留有余地,命禁军统领“只许活捉,不许伤及性命”,暗示对赵景轩的信任未完全动摇。

关键事件:四重转折推动角色成长

朝堂对峙与围城脱险

赵景轩得知消息时,正率府中亲卫训练新兵,面对禁军围府,他本可武力突围,却念及“若与朝廷冲突,正中王承恩下怀”,遂决定“暂避锋芒”,在太师李斯年的暗中调度下,他命心腹假扮自己吸引追兵,自己则化妆成伙夫,从府中密道逃出,这一情节中,豫剧的“做功”尤为亮眼:赵景轩褪去华服,换上粗布衣衫,眼神从“意气风发”到“隐忍坚毅”,通过“甩袖”“踉跄”等身段,展现了年轻将领的沉稳与智慧。

江湖遇援与情报截获

逃亡途中,赵景轩被北燕密探追杀,危急之际被江湖女侠沈月白所救,沈月白原是雁门关守将沈烈之女,其父因揭露铁木真粮草部署被王承恩诬陷“通敌”而满门抄斩,她截获北燕使臣与王承恩的密信副本,得知“铁木真将绕道小径偷袭京城”的军情,两人相遇后,从“戒备”到“信任”的情感转变,通过豫剧“对唱”展现:赵景轩的“二八板”唱段“江湖儿女肝胆照,同仇敌忾恨未消”悲愤中带着坚定,沈月白的“欢音腔”回应“家国大义高于天,愿随少国平狼烟”则爽朗中透着决绝,唱腔的刚柔并济,将人物情感推向高潮。

说服边将与盟约达成

为阻止北燕偷袭,赵景轩与沈月白前往边境说服镇守边关的马腾将军,马腾原是赵景轩之父(老国公)的旧部,却因王承恩挑拨,对赵景轩心存芥蒂,赵景轩以“先帝密旨”(老国公临终前托付的保家卫国令牌)和“沈烈将军冤情证据”说服马腾,三人歃血为盟,决定“回京平叛,抵御外敌”,这一情节中,豫剧的“念白”极具张力:马腾的“犹豫”(“少国公啊,你可知朝中水深,此去九死一生?”)、赵景轩的“坚定”(“臣子本分,死而后已!”),通过节奏快慢的对比,展现了人物内心的挣扎与决绝。

艺术特色:唱腔与表演的融合创新

第09集在豫剧传统程式基础上融入现代审美,唱腔设计贴合人物心境:赵景轩被诬陷时的“苦音腔”唱段“昏君面前辨不清,奸臣嘴脸似豺狼”,旋律低回婉转,字字泣血;与沈月白相遇后的“花腔”对唱,则加入琵琶、古筝伴奏,节奏明快,展现了年轻将领的朝气,武打场面中,“枪棒对打”“翻跟头”“旋子”等传统绝活,结合现代舞台灯光效果,将“逃亡”“突围”的紧张感具象化,既保留了豫剧的“武戏文唱”,又增强了视觉冲击力。

09集关键事件与人物行动表

| 事件节点 | 涉及人物 | 核心行动 | 结果与影响 |

|---|---|---|---|

| 朝堂诬陷 | 王承恩、皇帝 | 伪造通敌信,煽动捉拿赵景轩 | 赵景轩被通缉,李斯年被软禁 |

| 府邸围城 | 赵景轩、禁军 | 化妆逃亡,吸引追兵 | 成功脱险,获得喘息之机 |

| 江湖遇援 | 沈月白、密探 | 救赵景轩,截获北燕军情 | 获得铁木真偷袭计划,结为盟友 |

| 边关说服 | 马腾、赵景轩 | 出示令牌与证据,歃血为盟 | 马腾同意出兵,形成回京平叛之势 |

相关问答FAQs

Q1:09集中赵景轩为何选择“逃亡”而非“硬抗”?

A:赵景轩深知,若在朝堂硬抗,不仅无法自证清白,还会让王承恩抓住“抗旨”的把柄,坐实“谋反”罪名,他选择“逃亡”是“以退为进”的策略:一方面避开锋芒,保存实力;另一方面暗中搜集王承恩与北燕的通敌证据,为后续“平叛”创造条件,这一决策体现了他从“年轻气盛”到“深谋远虑”的成长。

Q2:豫剧《少国公》09集的“江湖线”对主线剧情有何作用?

A:“江湖线”通过沈月白的加入,实现了三个层面的推动:一是“人物弧光”补充,沈月白的身世(父辈冤情)与赵景轩的“忠义”形成呼应,丰富了主角的精神内核;二是“情报线索”引入,她截获的北燕军情,为阻止京城被袭提供了关键依据;三是“叙事视角”拓展,从朝堂到江湖,展现了“民间力量”与“忠良之士”的联合,强化了“保家卫国需万众一心”的主题。