豫剧作为中国最大的地方剧种之一,发源于河南,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,而“小香玉”与《大祭桩》的结合,则是豫剧艺术传承与创新的生动体现,小香玉作为豫剧大师常香玉的孙女,自幼浸润在戏曲艺术中,不仅继承了常派艺术的精髓,更以独特的个人魅力让经典剧目《大祭桩》在新时代焕发出别样光彩。

豫剧在河南民间土壤中生长,距今已有三百余年历史,早期分为祥符调、豫东调、豫西调、沙河调等多个流派,唱腔上既有“大腔大口”的豪放,也有“细腻婉转”的柔情,20世纪50年代,常香玉创立“常派”艺术,融合各流派之长,形成刚健明亮、深沉委婉的唱腔风格,其代表作《花木兰》《穆桂英挂帅》等成为豫剧经典,小香玉自幼师从常香玉,深得“常派”真传,她不仅继承了常派吐字清晰、韵味醇厚的特点,更在表演中融入现代审美,注重人物内心情感的细腻刻画,让传统剧目更具感染力。

《大祭桩》是豫剧传统经典剧目,取材于民间故事,讲述了宋代尚书之子李彦贵与黄桂英的爱情悲剧,黄桂英出身富家,不顾父亲反对,与家道中落的李彦贵定下婚约,后李家遭陷害,李彦贵入狱,黄父嫌贫爱富逼黄桂英退婚,黄桂英不从被逐出家门,李彦贵被诬判死刑,黄桂英冒雨前往法场祭奠,途中历经磨难,最终真相大白,有情人终成眷属,全剧以“情”为核心,通过黄桂英的遭遇,展现了封建礼教下女性的抗争与忠贞,情节跌宕起伏,情感张力十足,尤其“祭桩”一折,成为豫剧舞台上的经典片段。

在《大祭桩》中,黄桂英的形象是全剧的灵魂,她既有贵族小姐的温婉,又有反抗封建礼教的刚烈;既有对爱情的忠贞不渝,又有面对磨难时的坚韧不屈,小香玉在演绎这一角色时,通过唱、念、做、舞的完美结合,将黄桂英的复杂情感展现得淋漓尽致,例如在“打路”一折中,黄桂英冒雨赶路,小香玉运用“跪步”“摔跤”等程式化动作,配合急促的板鼓节奏,将风雨交加的环境与人物内心的焦急、悲痛融为一体,她的眼神时而充满期待,时而流露绝望,肢体语言丰富而富有层次,让观众仿佛身临其境,与角色同悲同喜。

唱腔是豫剧艺术的灵魂,《大祭桩》的唱腔设计极具特色,既有豫剧传统的“二八板”“慢板”,也有表现激烈情感的“流水板”“哭腔”,小香玉在演唱中,充分发挥“常派”唱腔的优势,嗓音高亢而不失柔美,吐字铿锵有力,情感饱满充沛,比如在“听谯楼打罢了初更鼓响”这一经典唱段中,她运用“慢板”细致刻画黄桂英对未婚夫的思念与担忧,声音时而如泣如诉,时而坚定有力,通过高低起伏的旋律变化,将人物内心的矛盾与挣扎展现得恰到好处,而在“祭桩”一折的哭板中,她更是以“悲音”贯穿始终,声音哽咽却字字清晰,唱腔中既有对命运不公的控诉,也有对爱情的执着坚守,催人泪下。

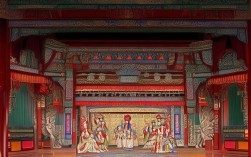

小香玉对《大祭桩》的演绎不仅继承了传统,更在舞台呈现上进行了创新,在服装设计上,她保留了传统戏曲的华丽元素,如黄桂英的“帔”“裙”等,但在色彩搭配上更加符合人物性格与剧情发展,打路”一折中,她身着素衣,既表现了黄桂英被逐出家门的落魄,也突显其内心的纯洁与坚韧,在舞台布景上,她融入现代科技手段,运用多媒体技术营造风雨交加、夜色深沉的氛围,增强了剧情的代入感,她还注重人物心理的深度挖掘,在传统“脸谱化”表演的基础上,赋予黄桂英更丰富的内心世界,让观众看到的是一个有血有肉、情感真实的女性形象,而非一个简单的“符号”。

作为豫剧艺术的传承者,小香玉始终致力于让传统剧目走进现代生活,她不仅在全国各地巡演《大祭桩》,还通过电视、网络等平台推广豫剧艺术,让更多年轻观众了解并喜爱这门古老艺术,她创办的“小香玉艺术学校”,培养了大批戏曲人才,为豫剧艺术的传承注入了新鲜血液,在演出《大祭桩》时,她常常加入与观众的互动环节,比如讲解剧情背景、展示戏曲身段,让年轻观众在欣赏演出的同时,也能感受到豫剧文化的魅力。

《大祭桩》之所以能成为豫剧经典,不仅在于其曲折动人的剧情和鲜明的人物形象,更在于它所蕴含的文化价值,剧中黄桂英对爱情的忠贞、对封建礼教的反抗,体现了中华民族的传统美德和人文精神,小香玉的演绎,让这种精神在当代社会得到了新的诠释,她所塑造的黄桂英,既是一个古代女性,也是一个具有现代意识的女性形象,她的抗争与坚守,能够引发当代观众的共鸣。

| 表1:《大祭桩》主要人物与角色定位 | |----------------|--------------------------------| | 角色 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 | | 黄桂英 | 尚书之女,李彦贵未婚妻 | 温婉刚烈,忠贞不屈,敢于反抗封建礼教 | 被父逐出家门、冒雨祭奠李彦贵 | | 李彦贵 | 尚书之子,黄桂英未婚夫 | 正直善良,遭遇冤屈 | 被诬陷入狱、法场被救 | | 黄父 | 尚书,黄桂英之父 | 嫌贫爱富,封建礼教的维护者 | 逼女退婚、逐出家门 |

| 表2:《大祭桩》经典唱段与情感表达 | |----------------|--------------------------------| | 唱段名称 | 情感基调 | 艺术特色 | | 听谯楼打罢了初更鼓响 | 忧思、期盼 | 慢板,旋律舒缓,细腻表达黄桂英对未婚夫的思念 | | 在绣楼我奉了母亲命 | 矛盾、挣扎 | 二八板,节奏张弛有度,展现人物内心的冲突 | | 恼恨爹爹心太狠 | 愤怒、控诉 | 流水板,节奏急促,声音高亢,表达对封建礼教的反抗 | | 哭桩 | 悲痛、绝望 | 哭腔,旋律跌宕起伏,情感强烈,催人泪下 |

相关问答FAQs

问题1:《大祭桩》的核心主题是什么?它为何能跨越时代打动观众?

解答:《大祭桩》的核心主题是“忠贞与反抗”,通过黄桂英与李彦贵的爱情悲剧,展现了封建礼教压迫下个体对自由与爱情的追求,以及女性为反抗命运所表现出的坚韧与刚烈,该剧能跨越时代打动观众,首先在于其情感的真实与普世性——无论哪个时代,忠贞的爱情、对不公的抗争都能引发共鸣;剧中黄桂英的形象突破了传统戏曲中女性的柔弱,展现出独立、刚强的一面,符合当代社会对女性价值的认同;豫剧高亢激越的唱腔、跌宕起伏的剧情,以及演员精湛的表演,让故事更具艺术感染力,让观众在欣赏戏曲的同时,也能感受到人性的光辉与力量。

问题2:小香玉在演绎《大祭桩》时,如何平衡传统与创新的尺度?

解答:小香玉在演绎《大祭桩》时,始终以“继承传统精髓,融入时代审美”为原则,在传统与创新之间找到平衡点,在传统方面,她严格遵循“常派”艺术的表演规范,如吐字归音、唱腔韵味、身段程式等,确保剧目不偏离豫剧的本体特征;在创新方面,她从舞台呈现、人物塑造、传播方式三方面入手:舞台布景融入多媒体技术,增强环境代入感;人物塑造注重心理深度,赋予黄桂英更丰富的内心世界,避免“脸谱化”;传播方式上,通过电视综艺、短视频等平台推广,吸引年轻观众,她强调“创新不是颠覆传统,而是让传统以更鲜活的方式走进现代生活”,这种平衡既保留了《大祭桩》的经典韵味,又让剧目在当代焕发出新的生机。