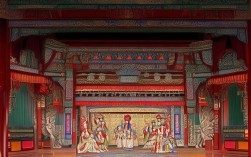

在郑州这座兼具古韵与活力的城市里,河南豫剧公园始终是市民心中的一方文化热土,这里不仅有百年豫剧的袅袅余音,有戏迷票友的即兴演唱,还有寻常百姓家长里短的烟火气,近年来,一个略带“特殊”的相亲群体悄然在这里聚集,被大家戏称为“傻子相亲”——这里的“傻子”并非智力障碍,而是指那些憨厚老实、不善言辞、甚至有些“一根筋”的农村青年或城市底层劳动者,他们或许没有体面的工作,没有甜言蜜语,却用最朴实的行动诠释着“靠谱”二字,在豫剧公园的戏台下、树荫里,书写着属于自己的婚恋故事。

戏台下的“憨人”:那些被叫做“傻子”的相亲者

“傻子相亲”的主角们,大多是来自河南各地的普通劳动者:在工地上搬砖的小李、在菜市场卖菜的小王、修理自行车的小张……他们有一个共同标签——“老实”,在相亲角里,媒人或大妈们介绍对象时,总会带着几分无奈又调侃的语气:“这娃人没得说,就是憨,不会说漂亮话,你让他干啥他就干啥,绝对不拈花惹草。”

今年32岁的栓柱就是其中的“典型”,他从周口农村来郑州打工十年,一直在工地上扎钢筋,黝黑的皮肤、粗糙的双手,说话时总是低着头,脸红得像熟透的苹果,媒人给他介绍过几个对象,女方问他“有房吗”,他只会说“现在没有,但我存了钱,以后慢慢攒”;问他“会做饭吗”,他挠挠头说“我会煮面条,也能炒个青菜”,这些“直白”的回答,常常让女方觉得他“没情趣”“脑子不灵光”,媒人也叹气:“栓柱这娃,真是个‘傻子’,人家姑娘要个会哄人的,他倒好,一句多余的话都不会说。”

可就是这样的“傻子”,却藏着最动人的真诚,去年冬天,栓柱在相亲角遇到一位离异带娃的女士,对方直言“不图你有钱,就图你对孩子好”,栓柱听了,默默从口袋里掏出一个皱巴巴的存折,递过去:“阿姨,这是我存的三万块钱,本来想留着娶媳妇的,如果您不嫌弃,我以后工资都交给您,给孩子买奶粉、买衣服。”女士接过存折,眼泪掉了下来——她见过不少油嘴滑舌的“精明人”,却第一次遇到把“真心”直接掏出来的“傻子”,两人已经结婚,栓柱每天下班都会去接孩子,周末带他去豫剧公园听戏,孩子坐在他肩上,指着戏台上的花旦喊“爸爸,那个阿姨衣服真好看”,他憨憨地笑,脸上的皱纹里都盛着满足。

“傻子相亲”的“账本”:朴实里的婚恋逻辑

在豫剧公园的相亲角,“傻子相亲”和普通相亲有着截然不同的“游戏规则”,为了更直观地对比,我们可以通过一个表格来看两者的差异:

| 对比维度 | 普通相亲 | “傻子相亲” |

|---|---|---|

| 性格标签 | 精明、幽默、有“眼力见” | 憨厚、实在、不善言辞 |

| 沟通方式 | 擅长察言观色,会说“漂亮话” | 直接、朴实,甚至“笨嘴拙舌” |

| 择偶标准 | 注重对方家境、工作、外貌等“硬件” | 更看重人品、勤快、对孩子好 |

| 成功率 | 波动大,依赖“感觉”和“套路” | 稳定,靠“长期观察”和“实际行动” |

“傻子相亲”的高成功率,藏在他们的“笨办法”里,42岁的张师傅在公园修自行车20年,被媒人称为“最会修车的傻子”,他给自己相亲定了个规矩:“不送花,不请客,每天给女方送一份热乎饭。”他给相亲对象送过一个月的早餐:夏天是绿豆粥和包子,冬天是胡辣汤和油条,风雨无阻,女方起初觉得“没必要”,可后来发现,无论自己多早起床,楼下总能看到张师傅举着早餐的身影,手套上还沾着修车时的油污,她终于被打动:“别人送的是浪漫,他送的是日子,浪漫会过时,日子却实在。”

还有更“傻”的——来自信阳的农民工大伟,为了攒彩礼,连续三年没回过家,每天在工地上打三份工,手上磨出厚厚的茧子,相亲时,他拿出一个笔记本,上面密密麻麻记着:“女方喜欢吃辣,以后做饭多放辣椒;她妈妈有高血压,要记得买低盐酱油;孩子上学要买学区房,我每个月多存500块……”这本“账本”被相亲对象发到朋友圈,配文:“这样的‘傻子’,打着灯笼都难找。”

烟火气里的文化根脉:豫剧公园为何成为“傻子相亲”的土壤?

为什么“傻子相亲”会扎堆在豫剧公园?这背后,是河南人对“家”与“情”的独特理解,也是豫剧文化潜移默化的影响。

豫剧公园里,天天有《花木兰》《穆桂英挂帅》的经典唱段,这些故事里,有“忠孝节义”的价值观,有“踏实肯干”的英雄形象,潜移默化中,连相亲的大爷大妈都形成了评判标准:“找对象,就得找像豫剧里那些老实人,能扛事,靠得住。”“傻子”不是贬义词,反而成了“靠谱”的代名词——就像豫剧里的“黑头”角色,外表憨厚,内心却藏着顶天立地的担当。

更重要的是,豫剧公园是一个“熟人社会”,每天来听戏、遛弯的大爷大妈都是“老街坊”,谁家孩子啥样、人品如何,他们都门儿清,栓柱相亲时,媒人总会拉上几个老戏迷一起“旁听”,你一言我一语:“栓柱这娃,我看着他长大的,在工地上从来没和人红过脸”“他爹妈都是老实人,家教好”,这种“集体背书”,让“傻子”们的真诚有了“信用背书”,也让女方更愿意放下顾虑——毕竟,在熟人社会里,“骗人”的成本太高了。

现象背后:当代婚恋观的一抹亮色

“傻子相亲”的走红,其实折射出当代年轻人对“真诚”的渴望,当“套路式恋爱”“快餐式婚姻”成为常态,那些“不会说漂亮话,却把日子过成诗”的“傻子”,反而成了婚恋市场里的“稀缺资源”。

社会学者李教授曾分析:“‘傻子相亲’的本质,是对‘工具化婚恋’的反抗,在物质条件被过度放大的今天,人们开始重新审视‘人品’‘责任’‘陪伴’这些最朴素的婚恋要素,而‘傻子’们用行动证明:婚恋不是一场‘交易’,而是两个人一起‘搭伙过日子’的实在。”

就像豫剧公园里那棵百年老槐树,根深叶茂,不为取悦谁,只为给路人一片阴凉。“傻子相亲”的故事,没有轰轰烈烈的誓言,只有柴米油盐的踏实;没有华丽的辞藻,却写满了“我对你好”的真心,这或许就是河南人骨子里的“中”——不张扬,不虚伪,却能在岁月里,把日子过得有滋有味。

相关问答FAQs

Q1:为什么豫剧公园会成为“傻子相亲”的热门场所?

A1:豫剧公园是郑州的文化地标,日常聚集大量本地市民,尤其是大爷大妈,他们熟悉周边情况,乐于当“媒人”,形成天然的“相亲角”;豫剧文化强调“忠厚”“实在”的价值观,潜移默化中让“憨厚老实”成为被推崇的品质,“傻子”在这里反而更易获得认可;公园是“熟人社会”,相亲双方可通过邻里口碑了解人品,降低“踩坑”风险,增加信任感。

Q2:“傻子相亲”现象反映了当代婚恋观的哪些变化?

A2:“傻子相亲”反映了当代婚恋观从“重物质”向“重人品”的回归,年轻人对“套路化恋爱”产生疲惫,更渴望真诚、稳定的情感关系;社会对“多元婚恋标准”的包容度提升,“老实人”“靠谱人”的价值被重新发现,不再被“不会说漂亮话”等表面特质否定,它也体现了“长期主义”婚恋观的兴起——人们更看重伴侣在日常生活中的实际行动,而非一时的浪漫或物质条件。