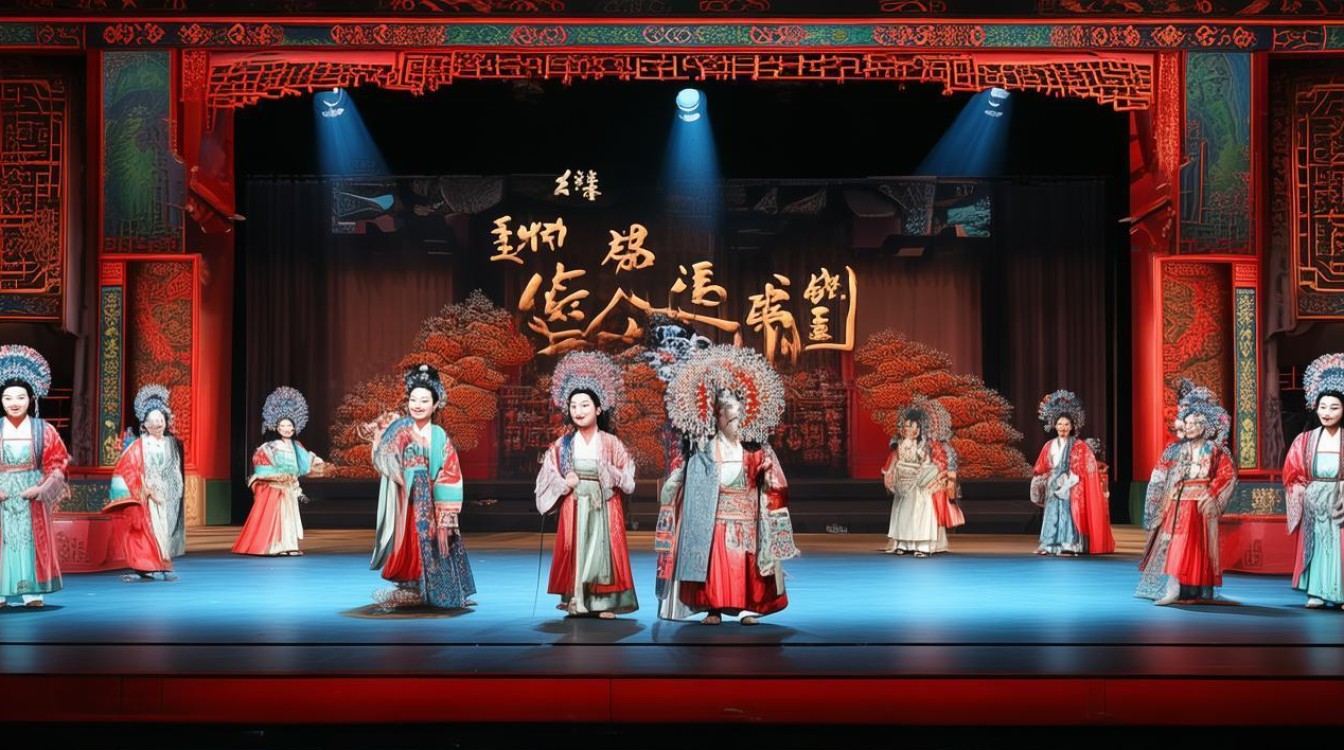

秦腔作为我国最古老的戏曲剧种之一,以其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演和深厚的历史底蕴,成为西北地区文化的活化石,在众多经典剧目中,《三娘教子》以其贴近生活的家庭伦理故事、鲜明的人物形象和强烈的戏剧冲突,成为秦腔舞台上久演不衰的代表作品,至今仍让观众为之动容。

《三娘教子》的故事源于明代传奇《双官诰》,后经各剧种改编移植,秦腔版本在保留核心情节的基础上,融入了西北地域文化特色,更具感染力,剧情围绕明代商人王春景的家庭展开:王春景娶妻张氏(大娘)、刘氏(二娘)和王春娥(三娘),婚后不久春景外出经商,多年未归,大娘、二娘耐不住贫苦,先后改嫁,撇下前妻所生之子倚哥与三娘王春娥,三娘秉持“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的旧道德,含辛茹苦织布为生,独自抚养倚哥,倚哥因年幼贪玩,逃学赌气,被三娘严厉责打,倚哥负气跑去找舅舅告状,舅舅反劝三娘善待孩子,三娘既委屈又坚定,最终以真情和耐心感化倚哥,使其幡然悔悟,多年后,王春景高中状元,一家团圆,三娘的贤德得到旌表。

秦腔《三娘教子》的艺术魅力,首先体现在其独特的唱腔设计上,秦腔分“欢音”与“苦音”两种腔调,三娘的唱段以“苦音”为主,淋漓尽致地展现了人物内心的悲苦与坚韧,在“机房织布”一场中,三娘独坐织机,唱起“机房织布到天明,织下了三丈又五尺,换了两升米,又买了一斤棉,再买一斤线,好给奴儿做衣衫”,旋律苍凉凄婉,拖腔悠长,将寒夜织布的艰辛、对夫君的思念、对继子的疼爱交织在一起,字字含泪,声声带血,催人泪下,而当倚哥逃学、三娘盛怒之下以梭子责打时,唱腔转为激昂的“欢音”,板式紧促,如疾风骤雨,既有“养不教,父之过;教不严,师之惰”的严厉训诫,又暗藏“为娘的心里如刀绞”的隐痛,通过唱腔的对比,将一个外刚内柔、既严厉又慈爱的母亲形象刻画得入木三分。

在表演上,秦腔《三娘教子》注重“唱念做打”的融合,尤其以“做功”见长,三娘的扮演者需通过细腻的身段、眼神和动作传递复杂情感,织布时,手指的翻飞、腰身的起伏,既要体现劳作的辛苦,又要展现女性的柔韧;责打倚哥时,举起梭子的颤抖、落下的迟疑,以及倚哥哭求时三娘背身拭泪的细节,都将人物内心的矛盾外化,倚哥的角色则由“娃娃生”应工,表演天真烂漫又不失顽劣,从逃学时的蹦跳撒泼,到挨打后的悔痛哭诉,再到最终跪地认错的诚恳,层次分明,与三娘的表演形成强烈互动,推动剧情走向高潮。

秦腔《三娘教子》的人物塑造极具典型性,三娘王春娥并非传统意义上完美的“贤妻良母”,她既有封建礼教束缚下的愚忠,也有在困境中迸发出的坚韧与担当,她对倚哥的教育,既有“棍棒底下出孝子”的严厉,也有“孟母三迁”式的苦心,这种复杂性和真实性,让角色超越了脸谱化,成为千百年来中国劳动妇女的缩影,倚哥的转变则体现了传统“教子”主题的核心——严教与慈爱结合,方能成就子女,老生饰演的舅舅作为“和事佬”,其幽默的劝解既缓和了紧张气氛,也从侧面烘托了三娘的委屈与不易,使故事在冲突中透出温情。

| 秦腔《三娘教子》核心唱段与情感表达 |

|---|

| 唱段名称 |

| 《机房织布》 |

| 《教子责打》 |

| 《倚哥悔悟》 |

《三娘教子》之所以能跨越时空,不仅因其艺术上的精湛,更因其传递的普世价值,在传统社会,它是家庭伦理的教科书,倡导“孝道”“勤俭”“坚韧”;在当代,其内核依然具有现实意义——单亲家庭的付出与责任、教育的严慈相济、困境中的坚守与希望,都能引发观众的共鸣,秦腔以其独有的艺术语言,将这个古老故事演绎得荡气回肠,让观众在欣赏戏曲的同时,也感受到人性的光辉与生活的力量。

FAQs

-

问:秦腔《三娘教子》与其他剧种(如京剧、豫剧)的版本相比,有哪些独特之处?

答:秦腔《三娘教子》的独特性主要体现在唱腔和表演风格上,唱腔上,秦腔“苦音”的运用更具冲击力,三娘的悲苦唱段苍凉高亢,如“秦腔吼起来能撕破云彩”,情感表达更为浓烈直白;表演上,秦腔注重“做派”的生活化,织布、责打等动作更贴近西北农村的真实劳作场景,质朴无华却极具感染力,秦腔版本在剧情上保留了更多原生态的家庭伦理冲突,少了其他剧种可能强化的“团圆”戏码,更突出三娘个人的挣扎与坚韧。 -

问:《三娘教子》中三娘“以梭子责子”的情节,在现代视角下应如何理解?

答:在现代视角下,“以梭子责子”需结合时代背景辩证看待,它反映了封建教育中“棍棒教育”的局限性,不可简单模仿;这一情节是戏剧冲突的集中爆发点,展现了三娘在绝望中的“最后一搏”——她既是对继子不成器的愤怒,更是对“养不教”的恐惧,本质上是母爱的极端体现,现代解读中,更应关注其背后“严慈相济”的教育智慧,以及三娘在困境中对家庭责任的坚守,而非单纯评判“责打”行为本身。