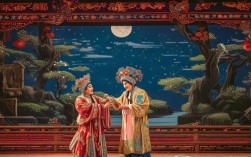

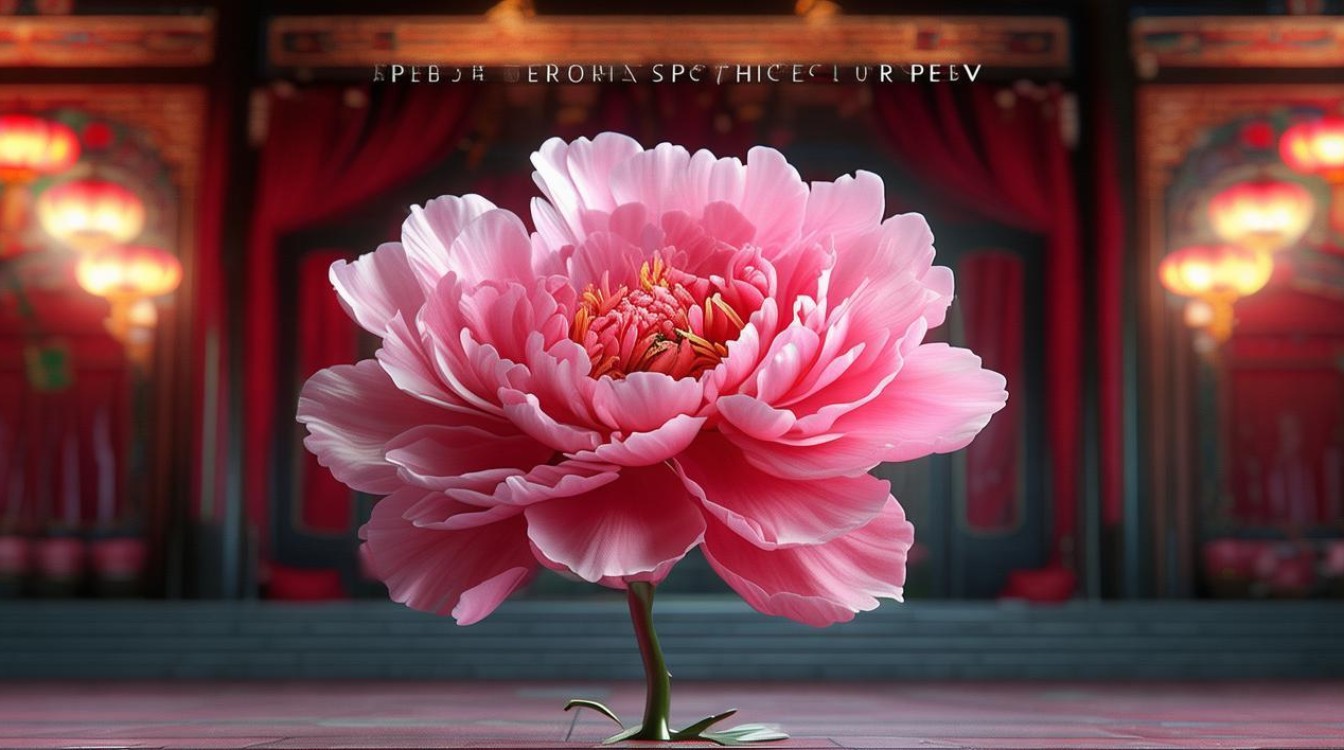

牡丹花作为中国传统文化的象征符号,以其雍容华贵、富丽堂皇的特质,在京剧中被赋予了丰富的文化内涵与艺术表现,成为塑造角色、烘托氛围、传递情感的重要元素,京剧艺术讲究“以形写神”,牡丹花的意象不仅体现在服饰纹样、舞台道具中,更与人物身份、性格及剧情主题深度交融,形成了独特的“牡丹美学”。

从象征意义来看,牡丹花在京剧中多与高贵、吉祥、美好的品格相关联,红色牡丹象征富贵荣华,常用于表现身份尊贵的女性角色,如皇后、贵妃或大家闺秀;白色牡丹寓意高洁贞静,多与端庄持重的正旦或贞节烈女形象结合;黄色牡丹则与皇家威严紧密相连,多用于宫廷戏中的核心场景,在《贵妃醉酒》中,杨贵妃的服饰上常绣有红色牡丹纹样,既凸显其“三千宠爱在一身”的贵妃身份,又暗合其雍容华美的气质;而《锁麟囊》里的薛湘灵,从富家小姐到落魄妇人的转变中,其早期服饰上的牡丹纹样则成为“富”与“贵”的视觉符号,与后期的素净形成对比,强化了人物命运的跌宕。

在京剧服饰与道具中,牡丹花的纹样设计极具程式化与艺术性,旦角的“帔”(一种对襟长袍)是牡丹纹样的主要载体,如“老旦帔”多绣淡雅牡丹,体现老年女性的沉稳;“青衣帔”则以素色牡丹为主,烘托角色的端庄;“花旦帔”则用色彩浓艳的牡丹,配合明亮的缎面,展现少女的活泼灵动,头面(旦头饰)中的“凤冠”“钗钿”常以点翠或宝石镶嵌牡丹造型,步摇颤动时如牡丹绽放,增添动态美感;舞台上的“桌围”“椅帔”也常绣牡丹纹样,与宫廷、府邸等场景呼应,营造富贵典雅的氛围。《霸王别姬》中虞姬的“鱼鳞甲”虽以素净为主,但在披风边缘会以金线绣细小牡丹,既符合其“姬”的身份,又暗喻其高洁品格中的华美底色。

在剧情与舞台美术中,牡丹花常作为意象符号参与叙事,传统京剧《牡丹亭》(昆曲改编本)虽以“梦”为核心,但京剧版本在舞台呈现中会加入牡丹元素:如杜丽娘游园时,背景以水墨牡丹屏风烘托“不到园林,怎知春色如许”的浪漫;而“惊梦”一场,杜丽娘的服饰纹样从素净渐变为牡丹绽放,象征其情窦初开的生命觉醒,宫廷戏如《龙凤呈祥》中,孙尚香居室的布景常以牡丹图案为主,既体现其皇家郡主的身份,也暗示其忠贞烈女的品格——牡丹的“艳而不俗”恰如其性格的“刚柔并济”。

| 象征意义 | 对应角色/场景 | 京剧中的表现形式 | 代表剧目/角色举例 |

|---|---|---|---|

| 富贵荣华 | 皇后、贵妃、富家小姐 | 红色牡丹纹样帔、凤冠、桌围 | 《贵妃醉酒》杨贵妃、《锁麟囊》薛湘灵 |

| 高洁贞静 | 正旦、贞节烈女 | 白色或淡雅牡丹刺绣,素色面料 | 《六月雪》窦娥(后期)、《宇宙锋》赵艳容 |

| 皇家威严 | 宫廷场景、皇室成员 | 黄色牡丹纹样,龙凤牡丹组合 | 《龙凤呈祥》孙尚香、《打龙袍》李后 |

| 生命觉醒/情愫 | 少女、情窦初开角色 | 渐变牡丹纹样,动态头面 | 《牡丹亭》杜丽娘(游惊梦) |

牡丹花在京剧中不仅是视觉装饰,更是文化精神的载体,它通过纹样、色彩、意象的转化,将中国传统文化中对“美”的追求、对“德”的期许融入角色塑造与剧情表达,使京剧艺术更具东方美学韵味,从服饰的一针一线到舞台的一景一物,牡丹花以其独特的艺术语言,讲述着中国人对富贵、高洁、吉祥永恒的精神寄托。

FAQs

Q:京剧服饰中牡丹纹样的刺绣工艺有哪些讲究?

A:京剧服饰中的牡丹纹样刺绣讲究“图必有意,意必吉祥”,工艺以“苏绣”“京绣”为主,红色牡丹多用盘金绣,以金线勾勒轮廓,红缎为底,凸显富贵;白色牡丹则用打籽绣,通过线球堆叠呈现立体感,象征高洁;皇家角色的牡丹纹常与龙、凤结合,采用“铺绣”技法,针脚细密,色彩过渡自然,体现等级威严,纹样大小也随角色身份调整:贵妃牡丹纹可占据帔面三分之一,而侍女则仅用小型散牡丹,体现“明尊卑,别等级”的服饰规范。

Q:是否有以牡丹为核心意象的京剧原创剧目?

A:传统京剧中虽无完全以牡丹命名的剧目,但现代京剧创作中出现了不少以牡丹为主题的佳作,如《大唐贵妃》将《贵妃醉酒》与《太真外传》整合,以牡丹贯穿全剧——从“赏花”时的华服牡丹,到“醉酒”时的落英缤纷,再到“马嵬坡”时的枯萎牡丹,象征杨贵妃从盛极到陨落的人生轨迹;新编京剧《洛阳牡丹》则通过花农培育“姚黄”(牡丹名品)的故事,展现普通人的坚守与匠心,牡丹成为“匠心精神”与“家国情怀”的双重象征,这些剧目在传统基础上创新,拓展了牡丹意象在京剧中的表现维度。