春晚舞台上,戏曲联唱始终是承载传统文化魅力的重头戏,而其中以包拯为主题的戏曲选段,更是凭借刚正不阿的清官形象与铿锵有力的唱腔,成为观众心中难以磨灭的经典,尤其在豫剧与多剧种融合的演绎中,包拯形象被赋予了更鲜活的当代生命力,既延续了传统戏曲的精髓,又通过春晚这一全民平台实现了文化符号的破圈传播。

包拯作为中国戏曲史上最具代表性的清官符号,其形象早已超越了历史人物本身,成为民间对“正义”“公正”的集体想象,在戏曲艺术中,不同剧种对包拯的塑造各有千秋,但核心始终围绕“铁面无私”与“爱民如子”的双重特质,京剧以“净行”应工,脸谱上的月牙象征“昼断阳、夜断阴”的神秘色彩,唱腔苍劲威严;秦腔则突出西北民风的豪放,包拯的唱段中带着黄土高原的粗粝感;而豫剧作为中原大戏,对包拯的演绎更贴近市井生活的烟火气,唱腔高亢激越,念白接地气,将“包青天”的“亲民”与“威严”融合得恰到好处,春晚戏曲联唱正是抓住了这种多剧种共性与豫剧特性的碰撞,让包拯形象从戏台走向客厅,从“戏迷圈层”走向大众视野。

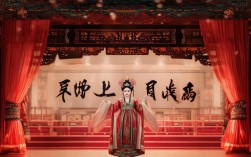

以近年春晚为例,戏曲联唱环节常以“包公”为主题串联多个剧种,其中豫剧的选段往往成为情绪的“高潮点”,比如在2021年春晚戏曲联唱中,豫剧《包青天》的“打龙袍”片段与京剧、越剧等选段交替呈现,演员身着黑底金线的蟒袍,额头上月牙高悬,一亮相便引来满堂喝彩,豫剧唱腔特有的“真嗓假嗓结合”,在表现包拯怒斥奸佞时,声音如洪钟般穿透舞台;而在诉说百姓疾苦时,又转为低回婉转,带着“父母官”的沉痛与担当,这种“刚柔并济”的演绎,正是豫剧“文武兼备”风格的体现——既有豫东调的激昂高亢,又有豫西调的深沉细腻,将包拯“铁面”下的“柔情”展现得淋漓尽致,舞台设计上,LED背景融入开封府、铡刀等传统意象,灯光以冷色调为主,突出“肃穆”氛围,而在唱到“包龙图打坐在开封府”时,突然转为暖金色,象征正义之光,视觉与听觉的双重冲击,让观众仿佛穿越千年,亲历“包青天”断案的现场。

多剧种联唱的形式,本质是传统戏曲的“现代化转译”,当豫剧的梆子板与京剧的西皮流水碰撞,当越剧的婉转与秦腔的嘶吼交织,不同地域的文化特质在舞台上对话,也让年轻观众感受到戏曲艺术的多样性,豫剧在其中扮演着“桥梁”角色:作为中原文化的代表,其唱腔通俗易懂,念白接近方言,更容易让观众产生共鸣,比如在唱段中加入“俺包拯”“老百姓”等生活化词汇,打破了传统戏曲“雅化”的距离感;而演员身段上的“髯功”“水袖功”,既保留了戏曲程式化的美感,又通过春晚导演组的编排,以更紧凑的节奏呈现,适应了电视观众的观赏习惯,这种“守正创新”并非对传统的妥协,而是让戏曲在保持内核的前提下,主动拥抱媒介变革,让“老戏”唱出“新声”。

从文化价值来看,春晚戏曲包拯联唱的意义远不止于艺术表演,包拯所代表的“公正”“廉洁”“为民”,与当代社会倡导的核心价值观高度契合,通过戏曲这一载体,这些精神内核得以生动传递,当豫剧演员唱出“明镜高悬照肝胆”时,传递的是对公平正义的坚守;当舞台上的包拯为百姓申冤时,唤起的是观众对“清官政治”的文化认同,更重要的是,春晚的全民属性让戏曲不再是“小众爱好”,而是成为家庭共同观看的“文化仪式”,许多孩子通过春晚第一次认识包拯,第一次听到豫剧,这种“文化启蒙”或许正是传统戏曲传承的希望所在——当年轻一代为“包青天”的唱腔鼓掌时,戏曲的种子已在他们心中生根发芽。

春晚戏曲联唱也面临挑战:如何在有限的时长内展现剧种特色?如何在创新中避免“过度娱乐化”?但近年来的实践证明,只要抓住戏曲的“魂”——即人物塑造、唱腔魅力与精神内核,就能让传统艺术焕发新生,豫剧在包拯演绎中的成功,正在于它既保留了“包龙图”的威严正气,又用中原大戏的豪迈与亲民,让观众感受到“清官”并非高高在上的符号,而是与百姓同呼吸、共命运的“身边人”,这种“接地气”的表达,让豫剧在多剧种联唱中独树一帜,也让包拯这一古老形象在新时代找到了共鸣点。

从戏台到荧屏,从戏迷到全民,春晚戏曲包拯联唱见证了传统戏曲的传承与突围,当豫剧的梆子声再次响起,当包拯的黑脸亮相舞台,我们看到的不仅是一个经典戏曲片段的再现,更是一个民族对文化根脉的守护与创新,正如一位老戏迷所说:“包青天的故事讲了一千年,但只要有人唱,就永远不会老。”而春晚,正是那个让“老戏”继续唱下去的舞台。

相关问答FAQs

Q1:春晚戏曲联唱中,豫剧包拯的唱段为何能引发观众共鸣?

A1:豫剧包拯唱段的共鸣感源于三方面:一是文化符号的普世价值,包拯“公正为民”的形象契合大众对正义的向往;二是豫剧唱腔的独特魅力,高亢激越的梆子腔与刚柔并济的表演,既能展现包拯的威严,又能传递其亲民特质,贴近观众情感;三是春晚平台的全民传播,让传统戏曲摆脱“小众”标签,通过舞台调度、灯光等现代手段强化视觉冲击,让不同年龄层的观众都能感受到戏曲艺术的感染力。

Q2:豫剧与其他剧种在演绎包拯时,有哪些核心差异?

A2:差异主要体现在表演风格与地域文化特色上:京剧以“净行”应工,脸谱化程度高,唱腔苍劲,更突出“神化”色彩;秦腔风格粗犷豪放,唱腔带嘶吼感,体现西北民风的直率;豫剧则更贴近市井生活,唱腔以“真嗓”为主,念白方言化,人物塑造更“接地气”,强调包拯作为“父母官”的温情与担当,如《包青天》中的“打龙袍”“铡美案”等选段,既有雷霆手段,也有对百姓的体恤,更具生活化质感。