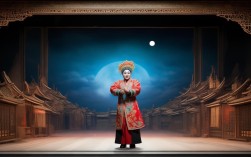

京剧《清官册》是传统经典剧目,讲述了北宋名臣寇准审案锄奸、捍卫正义的故事,剧中寇准的扮相凝聚了京剧艺术的程式化美学,既体现其朝廷重臣的身份,又凸显其刚正不阿、足智多谋的性格特质,成为京剧老生行当“文老生”扮相的典范之一,其扮相设计并非简单的服饰堆砌,而是通过妆容、头饰、服饰、道具等多重元素的有机结合,将人物的内在气质与外在形象完美统一,为观众呈现了一个立体鲜活的“清官”形象。

身份与性格定位:扮相设计的核心依据

寇准在剧中身份复杂多变——既是执掌朝政的宰相,又是深入虎穴的审案者,更是心怀百姓的清官,京剧扮相讲究“因人设妆,以衣象性”,其设计始终围绕“忠、智、正、廉”四大性格特质展开,作为文职官员,扮相需突出“端庄威严”;作为清官,则需通过细节传递“朴素正直”;而审案时的智谋与果敢,则通过动态中的扮相变化(如眼神、手势)来体现,这种“身份-性格-扮相”的联动,使得寇准的形象既有历史人物的厚重感,又符合京剧“美在神韵”的艺术追求。

面部妆容:俊扮中的“气韵”与“筋骨”

京剧老生的面部妆容以“俊扮”为主,不勾画复杂的脸谱,而是通过油彩的晕染和眉眼的勾勒,展现人物的年龄、性格与精神状态,寇准的妆容属于“文老生”范畴,强调“清癯中见刚毅,平和藏机锋”。

眉眼处理是关键,其眉形为“寿字眉”,眉峰微挑但不尖锐,眉梢略下垂,既显老成持重,又暗含对奸佞的警惕,眼妆以“三角眼”为基础,眼尾微吊,内眼角下垂,形成“上挑下敛”的形态——上挑显其锋芒(审案时的敏锐),下敛藏其城府(朝堂上的沉稳),眼窝用淡棕色晕染,眼周轮廓清晰但不夸张,凸显“目若朗星”的智慧感,鼻梁两侧施以淡赭色,既表现中年男性的“山根”特征,又避免油光满面,贴合“清官”的清廉气质。

唇妆方面,唇形轮廓清晰,唇角微上扬,不涂厚重的口红,而是用自然的肉粉色,既显庄重,又暗含“笑看奸佞”的自信,整体妆容追求“淡而有神”,不靠浓墨重彩吸引眼球,而是通过细微的线条与色彩变化,让观众在“静观”中感受到人物的内在力量,这种“以形写神”的化妆手法,正是京剧“虚实相生”美学的体现。

头饰与盔帽:身份等级与场合的符号化表达

京剧头饰与盔帽是人物身份、场合与情绪的“视觉符号”,寇准在不同场景下的头饰选择,精准对应了其身份转换与剧情需求。

| 场次/场景 | 头饰/盔帽 | 形制与纹饰特点 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 朝堂议事(如《夜审潘洪》前) | 相貂 | 黑色绒布制成,帽顶有“梁”(金色或黑色,象征品级),两侧“翅”为平板状,长度至耳际 | 宰相身份的标志,“平板翅”体现文官的稳重,区别于武将的“虎头盔”或“夫子盔” |

| 私下查访(如《打龙袍》外) | 员外巾 | 黑色软巾,正面镶玉饰,后有两根飘带,飘带末端绣“寿”字 | 便装身份,体现“微服私访”的亲民感,玉饰与“寿”字暗含“心怀百姓,福泽绵长” |

| 审案时的威严时刻 | 纱帽(黑纱帽) | 乌纱制成,帽顶“梁”为单梁,两侧“翅”上翘,略带弧度 | 地方官员审案的正式装束,“单梁”对应一品以下官员(寇准为宰相,此处为剧情需要调整),上翘的“翅”显威严 |

| 祭祀或重大典礼 | 九梁平天冠 | 金色冠冕,前有旒珠(珠串垂于面部),后有博山(象征山岳) | 极高规格的礼仪装束,仅在剧中“平反昭雪”等终极场景使用,象征皇权对其正义的认可 |

值得注意的是,相貂的“梁”数与“翅”的形态是区分文官品级的关键:寇准作为“当朝一品”,相貂应为“七梁”或“九梁”,但京剧舞台为避免过于繁复,常简化为“单梁平板翅”,却通过演员的身段与气度弥补细节,形成“简于形而精于神”的艺术效果。

服饰装扮:蟒袍官衣中的“权力”与“清廉”

京剧服饰的“色彩”与“纹样”是人物身份与性格的延伸,寇准的服饰以“蟒袍”与“官衣”为主,通过色彩的对比与纹样的暗示,传递“清正”与“威严”的双重特质。

蟒袍是朝堂上的主要服饰,多选用“绛色”(深红)或“紫色”,这两种颜色在京剧服饰中象征“尊贵”与“正直”(不同于帝王专用明黄,也不同于奸臣的白色或绿色),袍身绣“行龙”纹样(四爪龙,区别于帝王的五爪龙),龙纹呈“戏珠”或“穿云”姿态,既体现“权倾朝野”的地位,又通过龙的动态暗示其“如龙般灵活的智谋”,蟒袍的“水脚”(下摆纹样)常配“江崖海水纹”,象征“权力稳固,威慑四方”。

官衣则是便装或审案时的常服,以“黑色”或“蓝色”为主,素边无纹样(或仅在领口、袖口绣简单的“江牙海水纹”),黑色官衣在京剧中专“清廉”之用,与蟒袍的“华丽”形成对比——朝堂上穿蟒袍显身份,审案时换官衣彰正气,例如在《夜审潘洪》一场,寇准脱去蟒袍,改穿黑色官衣,手持笏板,正是通过服饰的“去繁就简”,突出其“不慕虚荣,只求真相”的清官本色。

腰间玉带是服饰的点睛之笔,多选用“犀角带”或“玉带”,带板雕“禽鸟”(如仙鹤、锦鸡)或“祥云”纹样,仙鹤象征“一品当朝”,锦鸡对应“文官品级”,玉带的材质与纹样进一步强化了其“位高权重却两袖清风”的形象。

道具运用:以“小”见大的“符号”艺术

京剧道具“一物多用”,寇准常用的“折扇”与“笏板”,既是实用物品,更是人物性格的“外化”。

折扇多为“黑绸扇面,竹骨素边”,扇面不题字,体现其“不尚虚华”的品格,在朝堂上,扇子轻摇,显从容不迫;审案时,扇子指点,藏机锋暗涌;思考时,扇子半开半合,现内心权衡,扇子的开合速度与幅度,成为演员传递情绪的重要手段——例如面对奸佞时,扇子突然合拢,暗示“怒不可遏”;发现线索时,扇子快速展开,表现“灵光乍现”。

笏板是古代官员上朝时用于记录的板子,材质多为象牙或木质,寇准持笏板时,双手拱于胸前,既显“礼制规范”,又通过笏板的“举”与“放”体现剧情节奏:金殿面君时,高举笏板表“忠心耿耿”;审讯潘洪时,将笏板置于案上,显“正气凛然”;平反冤案后,轻抚笏板,藏“如释重负”,笏板虽小,却是连接“人物动作”与“戏剧冲突”的纽带。

不同场次扮相的变化与情绪表达

寇准的扮相并非一成不变,而是随剧情推进与情绪波动动态调整,形成“静中有动,动中有韵”的舞台效果。

- 开场“府中议事”:戴员外巾,穿蓝色褶子(素色便服),手持折扇,妆容淡雅,此时的扮相突出“文士风度”,通过缓慢的台步与平和的眼神,表现其“运筹帷幄”的沉稳。

- “金殿面君”:换相貂、绛色蟒袍,玉束腰,手持笏板,头饰的“庄重”与服饰的“华丽”强化“宰相”身份,眼神从“平和”转为“锐利”,通过挺拔的身姿与洪亮的唱腔,传递“不畏权贵”的勇气。

- “夜审潘洪”:脱蟒袍,穿黑色官衣,戴黑纱帽,折扇换为惊堂木(部分流派),妆容加重眼窝线条,眉峰微挑,显“威严震慑”,此时的扮相去“华丽”存“刚劲”,通过快速的动作(如拍案、起身)与冷峻的表情,将“智斗奸佞”的紧张感推向高潮。

- “冤案昭雪”:重穿九梁平天冠,红色蟒袍,玉带配流苏,妆容恢复红润,唇角上扬,眼神含笑,头饰与服饰的“极致华丽”与“开场”的“朴素”形成对比,象征“正义得以伸张”的圆满,扮相的“华美”成为情绪升华的视觉载体。

艺术特色:程式化中的“个性”塑造

寇准扮相的艺术魅力,在于京剧“程式化”与“个性化”的完美统一,其头饰、服饰、道具的选择均遵循京剧“穿戴规制”的程式(如“文官穿蟒,武官靠甲”),但通过演员对妆容细节的把握、身段的演绎与情绪的投入,赋予程式化装扮以独特的“寇准气质”,同样是“文老生”,寇准的“寿字眉”与“三角眼”区别于诸葛亮的“慈眉善目”,也不同于海瑞的“刚直冷峻”,形成了“清俊中藏机敏,威严里含悲悯”的独特形象,这种“共性中的个性”,正是京剧人物塑造“千人千面”的精髓所在。

相关问答FAQs

Q1:京剧《清官册》中,寇准的扮相与其他清官角色(如包拯、海瑞)有何区别?

A1:寇准、包拯、海瑞虽同为“清官”,但扮相因身份、性格与剧种风格差异而截然不同,包拯属“铜锤花脸”行当,面部勾“黑脸膛”,额头绘“月牙”,象征“日断阳、夜断阴”的神力,头戴“相貂”(部分剧目为“黑纱帽”),穿黑色蟒袍,整体风格“夸张威猛”,突出“神化”色彩;海瑞属“老生”行当,扮相“俊扮”,戴“方翅纱帽”,穿素色官衣(多为蓝色或黑色),妆容强调“清癯冷峻”,体现“刚直不阿、不近人情”的“铁面”特质;而寇准属“文老生”,扮相“端庄中见智慧”,头饰以“相貂”为主,服饰“绛色蟒袍配黑色官衣”,妆容“眉眼灵动”,突出“智谋破案、心怀天下”的“智清官”形象,三者通过行当、脸谱、服饰的差异,形成了“神清”“铁清”“智清”的清官谱系。

Q2:京剧《清官册》中,寇准在不同场次为何频繁更换头饰与服饰?这种变化有何艺术作用?

A2:寇准频繁更换头饰与服饰,是京剧“以衣象性,因人设境”的艺术手法的体现,其核心作用在于“强化身份转换,推动剧情发展,外化人物情绪”,朝堂议事时穿“相貂+蟒袍”,通过服饰的“华丽”明确“宰相”身份,奠定“权力中心”的舞台定位;微服查访时换“员外巾+褶子”,用“朴素”扮相拉近与观众的距离,暗示“亲民查案”的剧情走向;审案时着“黑纱帽+官衣”,以“素色”与“威严”凸显“公正无私”的审判态度;冤案昭雪后戴“九梁平天冠”,用“极致华丽”象征“正义胜利”,让观众通过视觉变化直观感受剧情的“起承转合”,这种“换装即换境”的设计,既避免了舞台形象的单一,又通过服饰的“符号化”语言,实现了“形神兼备”的艺术表达。